... newer stories

Sonntag, 20. Mai 2012

Bagatelle 160 - Neue Freundschaften

terra40, 13:04h

Gestatten Sie, liebe Bagatellenleserinnen und -Leser, daß ich Ihnen den Pfaule vorstelle. Vor zehn Tagen erschien er bei uns auf den Hof, unangemeldet und aus heiterem Himmel. Zuerst etwas schüchtern und vorsichtig, inzwischen aber ist er ein vertrauter und lieber Gast der sich den Angewohnheiten des Hauses und dessen Bewohner angepaßt zu haben scheint. Er zieht seine Kreise rundum den Hof, frißt ab und zu von den guten Gaben welche ihm die Natur bietet und freut sich sichtlich wenn der Hausherr ihn mit einem Handvoll Saat verwöhnt.

Weil ich vermutete, daß unser Pfauengast nicht aus dem Lande mit dem Pfauenthron, sondern aus der Nachbarschaft stammte, fuhr ich zum Nachbar der fünfhundert Meter von hier seinen Wohnsitz hat. Der versicherte mir, daß der Pfaule ihm zwar bekannt vorkam, (er, der Pfau, hätte auch bei ihm, meinem Nachbar, seine Spuren hinterlassen,) daß er dennoch nicht sein Besitzer, geschweige denn sein Schutzpatron war. Mein Nachbar hätte den Pfaule gerne behalten wollen, aber der wiederum hätte es sich anders überlegt: er reiste - wie ich hier oben geschildert habe - weiter nach Terras Gefilden. Der Pfaule ist also ein Reisender; ein Mitglied der fahrenden und reisenden Zunft. Vorläufig wohnt er bei uns. Kann sein daß er eines Tages in irgendwo eine Richtung verschwindet.

Einige unter Ihnen wissen vielleicht daß wir, die Terras, schließlich nur noch fünf Hühner besaßen. Zwei Herren und drei Damen. (In der Bagatelle IV (römisch 4) war davon die Rede.) Inzwischen hat der natürliche Lauf der Dinge es so geregelt, daß nur noch ein (römisch 1) Hahn übrig ist. Sein Name ist kurz und klar HON. Eine Abkürzung von: Hahn Ohne Namen. Die anderen vier sind aus unserem Blickfeld verschwunden. Entweder sind sie von einem Raubtier (einem Bussard zum Beispiel) als Nachspeise auserwählt; oder sie sind auf natürliche Weise gestorben, wonach ich sie feierlich begraben habe. Der HON aber lebt immer noch und ist munter und frohen Mutes. Für ihn war das Erscheinen von Pfaule doppelt überraschend. Auf einen Pfau als Nebenbuhler hatte er nicht gerechnet.

Aber siehe da: das Wunder geschah. Man verträgt sich. Der Pfaule und der HON verkehren zusammen ohne ernsthafte Zwischenfälle. Frühmorgens und spätabends essen sie zusammen was ich ihnen vorsetze. Ab und zu erwidert der Paule das HONsche Krähen mit einem kräftigen unmusikalischen Pfauenschrei der, wie wir alle wissen, den kommenden Regen vorhersagt. Nachts zieht der eine sich in den Hühnerstall zurück, während der andere sich irgendwo im Gebüsch einen Platz zum schlafen sucht. Und beim Sonnenaufgang morgens ist die Luft voll von ihren Weckrufen.

Neuerdings kann man beobachten, daß sich der Pfaule bei uns tatsächlich zu Hause fühlt. Dann tritt er in den Vordergrund, sucht sich einen geeigneten Hintergrund, und fängt an seine Flügel zu heben und zu spreizen. Wie das denn ausseht! Diese Farbenpracht! Eine Augenweide: dieses unglaublich schöne Blau gegen den grünen Hintergrund. Kaum zu glauben. Das meint auch der HON, der zugeben muß, daß er noch nie so etwas schönes gesehen hat.

... link (4 Kommentare) ... comment

Samstag, 12. Mai 2012

Bagatelle 159 - Fußballaußenseiter

terra40, 00:00h

Während dieser Tage in Deutschland die Fußballsaison mit dem Pokalendspiel beendet wird, fangen wir allmählig an uns auf die kommenden Europameisterschaften, welche in Polen und der Ukraine gespielt werden, zu freuen. Viele betrachten den Fußball ja als die schönste Nebensache der Welt, andere können sich nichts Ekelhaftigeres vorstellen, so hat jeder seinen Geschmack. Und welche Position vertritt der Bagatellenschreiber Terra? könnten Sie fragen. Nun, werde ich erwidernd zugeben, ab und zu werde ich mich fürs Fernsehen setzen und mir ein Spiel ansehen, denn ich bin zwar kein guter Kenner und Sachverständiger, aber schon ein Liebhaber. Und wenn unsere Mannschaft gewinnt, freue ich mich ebenso wie Sie, auch wenn es nicht dieselbe Mannschaft ist.

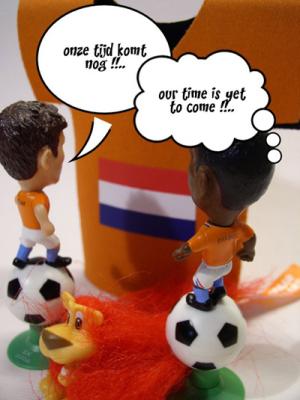

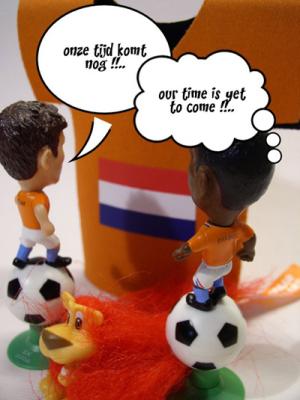

Zwei ehrenwerte Männer, die sich beruflich dem edlen Fußballspiel widmen, Spieler also, möchte ich Ihnen wieder mal vorstellen dürfen. Es sind beide Niederländer: der eine weiß, der andere dunkel. Aber das, wissen Sie, tut bei uns nicht zur Sache. Die beiden Spieler haben noch zwei Gemeinsamkeiten. Erstens spielen sie beide im Angriff, und zweitens spielen sie beide in der deutschen Bundesliga. Der eine, mit Nachnamen Huntelaar, spielt bei Schalke 04 und heißt schlicht und einfach Klaas-Jan. Den anderen, mit Nachnamen Babel (seine Ururahnen kommen höchstwahrscheinlich aus der Region zwischen Euphrat und Tigris) nennen wir meistens Ryan. Unser Ryan Babel spielt linksaußen bei Hoffenheim. Und wo der Klaas-Jan spielt, habe ich Ihnen schon erzählt. Klaas-Jan ist weltweit bekannt wegen seiner Torgefährlichkeit.

In ihren letzten Spielen in dieser Saison traten die beiden noch einmal in den Vordergrund. Ryan Babel wurde mit zwei mal rot des Feldes verwiesen, worauf er (vielleicht nicht ganz und gar zu Unrecht) behauptete, der Schiedsrichter hätte unter Drogeneinfluß gepfiffen, denn die zweite gelbe Karte war ganz sicher keine. Klaas-Jan Huntelaar zeigte mal wieder, daß er aus der Gegend kommt wo ich, ihr untertänigster Terra, wohne. Er wurde mit sage und schreibe 29 Toren Torschützenkönig. Na also!

Warum sind die beiden, Ryan Babel sowohl als auch Klaas-Jan Huntelaar, im gewissen Sinne Außenseiter? Weil es nicht unmöglich ist daß sie beide, wie bei der vorigen EM in 2008, jetzt in 2012 wohl zu dem erweiterten Aufgebot gehören, aber vielleicht nicht einmal zum Einsatz kommen. In der Tat, da staunt man. Es kommt daher, erklärt mir der Fußballkenner beim Fernsehen, daß die Konkurrenz zu groß ist. Anscheinend gibt es noch bessere Spieler.

Ob das stimmt, kann ich Ihnen nicht sagen. Die ganze Nation, außer mir, weiß besser Bescheid. Jeder weiß es besser. Wissen die auch daß es wichtigeres gibt als ein Fußballspiel?

Über die Bilder: so ein Bild machten sich die unvermeidlichen Werbefachleute vor vier Jahren. Klaas-Jan Huntelaar und Ryan Babel vor der EM 2008. Und wie in 2008 lautet auch jetzt die Parole: unsere Zeit kommt noch!

Zwei ehrenwerte Männer, die sich beruflich dem edlen Fußballspiel widmen, Spieler also, möchte ich Ihnen wieder mal vorstellen dürfen. Es sind beide Niederländer: der eine weiß, der andere dunkel. Aber das, wissen Sie, tut bei uns nicht zur Sache. Die beiden Spieler haben noch zwei Gemeinsamkeiten. Erstens spielen sie beide im Angriff, und zweitens spielen sie beide in der deutschen Bundesliga. Der eine, mit Nachnamen Huntelaar, spielt bei Schalke 04 und heißt schlicht und einfach Klaas-Jan. Den anderen, mit Nachnamen Babel (seine Ururahnen kommen höchstwahrscheinlich aus der Region zwischen Euphrat und Tigris) nennen wir meistens Ryan. Unser Ryan Babel spielt linksaußen bei Hoffenheim. Und wo der Klaas-Jan spielt, habe ich Ihnen schon erzählt. Klaas-Jan ist weltweit bekannt wegen seiner Torgefährlichkeit.

In ihren letzten Spielen in dieser Saison traten die beiden noch einmal in den Vordergrund. Ryan Babel wurde mit zwei mal rot des Feldes verwiesen, worauf er (vielleicht nicht ganz und gar zu Unrecht) behauptete, der Schiedsrichter hätte unter Drogeneinfluß gepfiffen, denn die zweite gelbe Karte war ganz sicher keine. Klaas-Jan Huntelaar zeigte mal wieder, daß er aus der Gegend kommt wo ich, ihr untertänigster Terra, wohne. Er wurde mit sage und schreibe 29 Toren Torschützenkönig. Na also!

Warum sind die beiden, Ryan Babel sowohl als auch Klaas-Jan Huntelaar, im gewissen Sinne Außenseiter? Weil es nicht unmöglich ist daß sie beide, wie bei der vorigen EM in 2008, jetzt in 2012 wohl zu dem erweiterten Aufgebot gehören, aber vielleicht nicht einmal zum Einsatz kommen. In der Tat, da staunt man. Es kommt daher, erklärt mir der Fußballkenner beim Fernsehen, daß die Konkurrenz zu groß ist. Anscheinend gibt es noch bessere Spieler.

Ob das stimmt, kann ich Ihnen nicht sagen. Die ganze Nation, außer mir, weiß besser Bescheid. Jeder weiß es besser. Wissen die auch daß es wichtigeres gibt als ein Fußballspiel?

Über die Bilder: so ein Bild machten sich die unvermeidlichen Werbefachleute vor vier Jahren. Klaas-Jan Huntelaar und Ryan Babel vor der EM 2008. Und wie in 2008 lautet auch jetzt die Parole: unsere Zeit kommt noch!

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 6. Mai 2012

Bagatelle 158 - Spielangst & Spielfreude

terra40, 14:03h

Damals, vor vielen Jahren, verbrachte ich einige meiner Tage an der Fakultät der Sozialwissenschaften, und zwar an der Subfakultät Psychologie und mehr im besonderen im Fachbereich Entwicklungspsychologie. Als Student. Das klingt alles sehr ernst und steif, war es aber nicht. Es gab Tage, da saß ich zwischen Kleinkindern im Grundschulalter und spielte mit ihnen die schönsten Spiele. Zum Beispiel ein Spiel mit einem mit Nägeln bestückten Glückskasten, einigen leeren pappkartonnenen Bechern und ein paar fröhlich getupften Tischtennisbällchen. In den zwei vorhergegangenen Bagatellgeschichten (hier unten nachzulesen) habe ich Ihnen davon erzählt.

Die Frage war - die Psychologie besteht zum übergrößten Teil aus schwer zu beantwortenden Fragen und aus noch viel schwieriger zu verstehenden Antworten - ob Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren überhaupt mit solch einem Gerät - das sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben - spielen werden wenn sie dazu in der Gelegenheit sind.

Meine Idee war es mich selber mit dem Kasten inmitten einer Gruppe Kinder zu stellen und zusammen mit ihnen der Frage nachzugehen ob es sich mit solch einem sonderbaren Glaskasten, den Tischtennisbällchen und den Bechern überhaupt spielen läßt. Dazu baute ich mir das uralte Wirtshausglücksspiel nach. Das ganze geschah in einem kleinen Forschungsprojekt wobei Studenten selber ihre Theorien, Thesen und Paradigmen auf ihrer Brauchbarkeit und Relevanz prüfen konnten. Das Thema der Forschung konnten wir, die Studenten, uns selber aussuchen: ich entschied mich für das Thema Spielangst & Spielfreude.

Was glauben Sie: werden Kinder mit solch einem Glückskasten samt allen Utensilien spielen oder werden sie es als Spielzeug verwerfen? Und wenn sie spielen, welche (eigens bedachte) Spielregeln werden sie berücksichtigen? Ich frage nur. Damals und jetzt wieder.

Ich will hier nicht Ihre kostbare Lesezeit verschwenden indem ich über alles genauestens berichte. Über alle Observationen und über alle Ergebnisse. Ich will nur einiges sagen über die Spielängste und Spielfreuden.

Die Theorie will, daß Kinder (Menschen allgemein) in eine meist sanfte Erregung gebracht werden wenn sie alleine oder zusammen mit anderen ein Spiel spielen. "Arousal" nennt man so etwas. Das Spiel (der Spielablauf) verläuft nach Wunsch, und man freut sich am spielen. Jeder von uns kann sich dabei etwas vorstellen. Die Erregung ist sanft und leise, denn 'es ist ja nur ein Spiel'. Und jeder Spieler ist sich davon bewußt. Daher ist verlieren oder gewinnen auch nicht so schlimm. Wenn aber zuviel auf dem Spiel steht, nähert der Erregungsgrad seinen kritischen Punkt. Zum Beispiel wenn der Einsatz (zu) hoch ist. Oder wenn man zu sehr zweifelt über die Karte welche auf den Tisch geworfen werden soll.

Kinder, so lautet die Theorie weiter, entwickeln ein ziemlich hohen Grad an negativer Erregung wenn sie bei einem Spiel vermuten daß es Spielregeln gibt, die aber nicht kennen. Oder sich nicht sicher sind welche Spielregel gelten. Dann werden sie das Spiel aufgeben und sich um etwas anderes, etwas bekanntes vertrautes, bemühen. Einiges wissen wir auch ziemlich sicher: Kinder werden nur zum freien Spiel kommen wenn sie sich sicher und geborgen fühlen. Die Umgebung muß stimmen.

Alles das sahen wir beim Spielen mit dem Glückskasten. Einige Kinder, meist die jüngeren, fühlten sich unheimisch und unsicher weil sie nicht wußten was mit dem Spielzeug anzufangen. Einige andere spielten zwar eine Zeitlang, wußten aber nicht ob sie die richtigen Regeln verwendeten, und hörten schließlich auf. Einige, die ältesten, aber nicht nur die, kamen mit originellen Lösungen und veranstalteten sogar kleine Wettkämpfe.

Was, fragen Sie sich vielleicht, sollen wir mit dieser Spielerei? Welchem Ziel dient diese gespielte Forschung? Gibt es irgendeinen Nutzen?

Die Antwort lautet schlicht: nein. Aber das ist gerade des Pudels Kern. Der homo ludens, der spielende Mensch, braucht keinen Nutzen. Er spürt keine Utilitätszwänge. Die Frage wozu dies alles gut sei, tut nicht zur Sache. Nur die Spielfreude zählt.

Zum Schluß zeige ich Ihnen ein anderes uraltes Spiel. Wetten daß Sie es je gespielt haben? Gefolgt von einem dazu passenden, englischen Spielvers. (Weil so viel Englisch inzwischen in die deutsche Sprache hineingedrungen ist, dürfte das kein Problem sein.)

All day I play at hopscotch,

And hop, and hop, and hop,

And when I go to bed at night,

I dream I never stop,

And all the world and everything

Is one big hopscotch square,

With one tired little girl (or boy),

Hopping here, and hopping there.

Die Frage war - die Psychologie besteht zum übergrößten Teil aus schwer zu beantwortenden Fragen und aus noch viel schwieriger zu verstehenden Antworten - ob Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren überhaupt mit solch einem Gerät - das sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben - spielen werden wenn sie dazu in der Gelegenheit sind.

Meine Idee war es mich selber mit dem Kasten inmitten einer Gruppe Kinder zu stellen und zusammen mit ihnen der Frage nachzugehen ob es sich mit solch einem sonderbaren Glaskasten, den Tischtennisbällchen und den Bechern überhaupt spielen läßt. Dazu baute ich mir das uralte Wirtshausglücksspiel nach. Das ganze geschah in einem kleinen Forschungsprojekt wobei Studenten selber ihre Theorien, Thesen und Paradigmen auf ihrer Brauchbarkeit und Relevanz prüfen konnten. Das Thema der Forschung konnten wir, die Studenten, uns selber aussuchen: ich entschied mich für das Thema Spielangst & Spielfreude.

Was glauben Sie: werden Kinder mit solch einem Glückskasten samt allen Utensilien spielen oder werden sie es als Spielzeug verwerfen? Und wenn sie spielen, welche (eigens bedachte) Spielregeln werden sie berücksichtigen? Ich frage nur. Damals und jetzt wieder.

Ich will hier nicht Ihre kostbare Lesezeit verschwenden indem ich über alles genauestens berichte. Über alle Observationen und über alle Ergebnisse. Ich will nur einiges sagen über die Spielängste und Spielfreuden.

Die Theorie will, daß Kinder (Menschen allgemein) in eine meist sanfte Erregung gebracht werden wenn sie alleine oder zusammen mit anderen ein Spiel spielen. "Arousal" nennt man so etwas. Das Spiel (der Spielablauf) verläuft nach Wunsch, und man freut sich am spielen. Jeder von uns kann sich dabei etwas vorstellen. Die Erregung ist sanft und leise, denn 'es ist ja nur ein Spiel'. Und jeder Spieler ist sich davon bewußt. Daher ist verlieren oder gewinnen auch nicht so schlimm. Wenn aber zuviel auf dem Spiel steht, nähert der Erregungsgrad seinen kritischen Punkt. Zum Beispiel wenn der Einsatz (zu) hoch ist. Oder wenn man zu sehr zweifelt über die Karte welche auf den Tisch geworfen werden soll.

Kinder, so lautet die Theorie weiter, entwickeln ein ziemlich hohen Grad an negativer Erregung wenn sie bei einem Spiel vermuten daß es Spielregeln gibt, die aber nicht kennen. Oder sich nicht sicher sind welche Spielregel gelten. Dann werden sie das Spiel aufgeben und sich um etwas anderes, etwas bekanntes vertrautes, bemühen. Einiges wissen wir auch ziemlich sicher: Kinder werden nur zum freien Spiel kommen wenn sie sich sicher und geborgen fühlen. Die Umgebung muß stimmen.

Alles das sahen wir beim Spielen mit dem Glückskasten. Einige Kinder, meist die jüngeren, fühlten sich unheimisch und unsicher weil sie nicht wußten was mit dem Spielzeug anzufangen. Einige andere spielten zwar eine Zeitlang, wußten aber nicht ob sie die richtigen Regeln verwendeten, und hörten schließlich auf. Einige, die ältesten, aber nicht nur die, kamen mit originellen Lösungen und veranstalteten sogar kleine Wettkämpfe.

Was, fragen Sie sich vielleicht, sollen wir mit dieser Spielerei? Welchem Ziel dient diese gespielte Forschung? Gibt es irgendeinen Nutzen?

Die Antwort lautet schlicht: nein. Aber das ist gerade des Pudels Kern. Der homo ludens, der spielende Mensch, braucht keinen Nutzen. Er spürt keine Utilitätszwänge. Die Frage wozu dies alles gut sei, tut nicht zur Sache. Nur die Spielfreude zählt.

Zum Schluß zeige ich Ihnen ein anderes uraltes Spiel. Wetten daß Sie es je gespielt haben? Gefolgt von einem dazu passenden, englischen Spielvers. (Weil so viel Englisch inzwischen in die deutsche Sprache hineingedrungen ist, dürfte das kein Problem sein.)

All day I play at hopscotch,

And hop, and hop, and hop,

And when I go to bed at night,

I dream I never stop,

And all the world and everything

Is one big hopscotch square,

With one tired little girl (or boy),

Hopping here, and hopping there.

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 29. April 2012

Bagatelle 157 - Glückssache Teil II

terra40, 15:30h

Ein jeder, der sich unvorbereitet in dieser Bagatellenreihe verirrt hat und sich fragt: wieso Teil II? können wir nur raten hier unten auch die vorherige Bagatelle 156 zu lesen. Da war die Rede von einem uralten Glücksspiel, welches von einem gewissen Terra mehr oder weniger geschickt nachgebaut worden war. Die Frage war nach den wichtigsten Spielregeln.

Jetzt ist die Zeit gekommen für unpolitische, aufrichtige, ehrliche Antworten. Vorher aber einige kurze Bemerkungen.

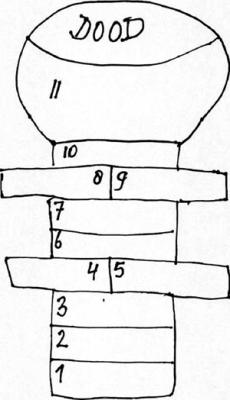

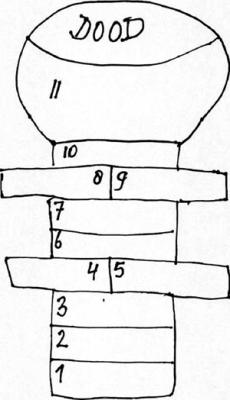

(1) Wenn Sie ein Bällchen durch das Loch in der Oberseite seine Freiheit geben, fällt es auf den mittleren Nagel der zweiten Reihe. Entweder linksum oder rechtsum verfolgt es seinen Weg nach unten. Jetzt kann man beweisen daß die Chance daß der Ball sich schließlich unten in der Mitte wiederfindet größer ist als links oder rechts an der Seite. (Mit 100 Bällchen entsteht unten eine echte Gauß-Kurve.)

(2) Dies ist und bleibt ein Glücksspiel. Glauben Sie mir: weder Kraft, Intelligenz, Beredsamkeit noch Durchsetzungskraft hilft. Nur Glück, dás braucht man.

(3) Was die festen Spielregeln angeht: die gibt es nicht. Besser gesagt: jede Gruppe Spielender bestimmt vorher selber die Regel. Ist das keine Demokratie, oder irre ich mich?

Variationen und verschiedene Spielweisen gibt es deshalb viele. Ich gebe Ihnen drei Beispiele.

Variation I. (Wahrscheinlich die älteste und originellste.) Ein Spiel mit einem Ball pro Runde und mit einem Becher ohne Zahl.

Anzahl der Spieler: zwischen 2 und ± 8

Einsatz: nach Belieben individueller Spieler (geht in den Einsatztopf)

Jeder Spieler der an der Reihe ist, wählt zuerst wo er den einen Becher unten hinstellt. Er läßt einen Ball fallen. Der Spieler dessen Ball in den Becher fällt gewinnt den Einsatz. Bei einem Gleichstand (ex aequo) spielen die Gewinner noch einmal gegen einander (ohne neuen Einsatz).

Variation 2: Das Spiel mit sieben Bechern und einem / oder mehr Bälle.

Sieben numerierte Becher in der Reihenfolge 1-2-5-10-5-2-1

Anzahl der Spieler: zwischen 2 und ± 8

Anzahl der Runden: laut vorheriger Abmachung

Zahl der Bälle pro Runde: laut Absprache

Einsatz: nach individueller Wahl (kommt in den Topf)

Resultat: Totalzahl der Becherpunkte

Das Resultat aller Spieler in allen Runden wird fleißig notiert. Derjenige der nach den abgemachten Runden die höchste Punktzahl erreicht hat, gewinnt den Pott.

Variation 2a: Spielen um das niedrigste Resultat

Variation 2b: jeder Spieler bestimmt selber die Reihenfolge der Becher

Variation 2c: Spielen mit einem Ball-mit-Tupfern bringt eine doppelte Punktzahl.

Variation 3 (und mein Favorit): Neunzehnern (oder neunzehn werfen). Spiel mit sieben Bechern in der Reihenfolge 1-2-5-10-5-2-1 und mit mehreren Bällen.

Anzahl der Spieler: zwischen 2 und ± 8

Zahl der Bälle: nach Belieben individueller Spieler

Einsatz: keiner

Endpunktzahl: Summe der einzelnen Becherpunkte

Ziel: Jeder Spieler versucht eine Totalpunktzahl von 19 zu werfen (oder so nahe an 19 dran) Wer mehr als 19 erreicht, hat sowieso verloren.

Zum Beispiel: vier Spieler

Spieler A - mit zwei Bällen einmal 10 und einmal 5 bringt die Punktzahl: 15 (ein wohl sehr vorsichtiger Spieler)

Spieler B - mit drei Bällen 5 - 10 - 1 bringt die Punktzahl 16 (weniger vorsichtig)

Spieler C - mit vier Bällen 5 - 2 - 10 - 5 bringt die Punktzahl 22 (hat verloren weil mehr als 19)

Spieler D - mit vier Bällen 2 + 10 + 2 + 5 bringt die Punktzahl 19 (gewonnen und richtig gepokert)

Wer als erster dreimal verliert, gibt eine Runde aus.

Jetzt wissen Sie Bescheid. In der nächsten Bagatelle werde ich Ihnen erzählen wann und wieso ich dazu kam mir so ein altes Glücksspiel nachzubauen. Dann wird dieser Zweiteiler eine richtige Trilogie.

Jetzt ist die Zeit gekommen für unpolitische, aufrichtige, ehrliche Antworten. Vorher aber einige kurze Bemerkungen.

(1) Wenn Sie ein Bällchen durch das Loch in der Oberseite seine Freiheit geben, fällt es auf den mittleren Nagel der zweiten Reihe. Entweder linksum oder rechtsum verfolgt es seinen Weg nach unten. Jetzt kann man beweisen daß die Chance daß der Ball sich schließlich unten in der Mitte wiederfindet größer ist als links oder rechts an der Seite. (Mit 100 Bällchen entsteht unten eine echte Gauß-Kurve.)

(2) Dies ist und bleibt ein Glücksspiel. Glauben Sie mir: weder Kraft, Intelligenz, Beredsamkeit noch Durchsetzungskraft hilft. Nur Glück, dás braucht man.

(3) Was die festen Spielregeln angeht: die gibt es nicht. Besser gesagt: jede Gruppe Spielender bestimmt vorher selber die Regel. Ist das keine Demokratie, oder irre ich mich?

Variationen und verschiedene Spielweisen gibt es deshalb viele. Ich gebe Ihnen drei Beispiele.

Variation I. (Wahrscheinlich die älteste und originellste.) Ein Spiel mit einem Ball pro Runde und mit einem Becher ohne Zahl.

Anzahl der Spieler: zwischen 2 und ± 8

Einsatz: nach Belieben individueller Spieler (geht in den Einsatztopf)

Jeder Spieler der an der Reihe ist, wählt zuerst wo er den einen Becher unten hinstellt. Er läßt einen Ball fallen. Der Spieler dessen Ball in den Becher fällt gewinnt den Einsatz. Bei einem Gleichstand (ex aequo) spielen die Gewinner noch einmal gegen einander (ohne neuen Einsatz).

Variation 2: Das Spiel mit sieben Bechern und einem / oder mehr Bälle.

Sieben numerierte Becher in der Reihenfolge 1-2-5-10-5-2-1

Anzahl der Spieler: zwischen 2 und ± 8

Anzahl der Runden: laut vorheriger Abmachung

Zahl der Bälle pro Runde: laut Absprache

Einsatz: nach individueller Wahl (kommt in den Topf)

Resultat: Totalzahl der Becherpunkte

Das Resultat aller Spieler in allen Runden wird fleißig notiert. Derjenige der nach den abgemachten Runden die höchste Punktzahl erreicht hat, gewinnt den Pott.

Variation 2a: Spielen um das niedrigste Resultat

Variation 2b: jeder Spieler bestimmt selber die Reihenfolge der Becher

Variation 2c: Spielen mit einem Ball-mit-Tupfern bringt eine doppelte Punktzahl.

Variation 3 (und mein Favorit): Neunzehnern (oder neunzehn werfen). Spiel mit sieben Bechern in der Reihenfolge 1-2-5-10-5-2-1 und mit mehreren Bällen.

Anzahl der Spieler: zwischen 2 und ± 8

Zahl der Bälle: nach Belieben individueller Spieler

Einsatz: keiner

Endpunktzahl: Summe der einzelnen Becherpunkte

Ziel: Jeder Spieler versucht eine Totalpunktzahl von 19 zu werfen (oder so nahe an 19 dran) Wer mehr als 19 erreicht, hat sowieso verloren.

Zum Beispiel: vier Spieler

Spieler A - mit zwei Bällen einmal 10 und einmal 5 bringt die Punktzahl: 15 (ein wohl sehr vorsichtiger Spieler)

Spieler B - mit drei Bällen 5 - 10 - 1 bringt die Punktzahl 16 (weniger vorsichtig)

Spieler C - mit vier Bällen 5 - 2 - 10 - 5 bringt die Punktzahl 22 (hat verloren weil mehr als 19)

Spieler D - mit vier Bällen 2 + 10 + 2 + 5 bringt die Punktzahl 19 (gewonnen und richtig gepokert)

Wer als erster dreimal verliert, gibt eine Runde aus.

Jetzt wissen Sie Bescheid. In der nächsten Bagatelle werde ich Ihnen erzählen wann und wieso ich dazu kam mir so ein altes Glücksspiel nachzubauen. Dann wird dieser Zweiteiler eine richtige Trilogie.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 22. April 2012

Bagatelle 156 - Glückssache

terra40, 20:43h

Jeder, der einigermaßen geschickt mit den Händen schaffen kann, macht ihn selber. Diesen prähistorischen Glückskasten, der vor Hunderten von Jahren in manchem Wirtshaus den armen Bauern und Bürgern das Geld aus der Tasche zog. Was, wann, wie, wovon und warum erklär ich Ihnen hier unten.

Was? Ich baue mir selber ein Spiel, ein Glücksspiel. Die Idee ist nicht ganz originell, sie stammt aus den 17. Jahrhundert. Das Spiel wurde damals tatsächlich in einigen Wirtshäusern gespielt. Zu der Zeit gab es noch keine einarmigen Banditen mit denen man mittels das Ziehen eines Hebels drei Mal Karo sichtbar machen konnte, wonach zwanzig Zwei-Euro-Münzen klirrend in den Auffangbehälter fielen. Aber dieser Kasten war schon der Anfang.

Es ist ein hölzerner Kasten: 90 Zentimeter etwa hoch, 60 Zentimeter breit und 10 Zentimeter tief. Auf der Hinterwand sieht man einige Reihen Nägel. In der Mitte der Oberseite sehen wir ein rundes Loch. Die Vorderseite besteht aus Plexiglas. Das Glas ist etwas kürzer als die Hinterwand, so daß unten eine Öffnung entsteht. Zu diesem Spiel gehören weiter einige Becher (einige davon mit einer Nummer versehen) plus einige (meistens drei) Tischtennisbällchen. Der Holzkasten steht stabil auf einem Tisch oder hängt feste an der Wand.

Welches Material? Holz, Plexiglas und Metall (Eiserne Nägel) aus dem Baumarkt. Praktiker oder Hagedorn ist mir egal. Die Becher schneidet man am besten aus wenig umweltverträglichem Plastik.

Wie? Ganz einfach. Aber präzise. Ich säge die Wände in den vorgegeben Maßen, zeichne mir genauestens an wo die Nägel in der Hinterwand eingeschlagen werden sollen, schlage die Nägelreihen in die Hinterwand, fräse Rillen in den Seitenwänden wodurch ich später die gläserne Vorderwand schiebe. Klebe schließlich alles zusammen. Tischtennisbälle ('Ping-pong'-bälle nennen wir die) kauft man in einem Sportgeschäft. Die Becher schneidet man am besten aus simplen Kaffeebechern.

Noch mehr? Ja. Zeichnen Sie mit einem Filzstift die Zahlen 1, 2, 5, und 10 auf einigen Bechern. Einige andere kommen ohne Zahl aus. Male Tüpfelchen auf einem der Tischtennisbälle.

Wie läuft das Spiel? Man spielt zu zweit oder zu mehrt. Zuerst wird ein (oder mehrere) Becher unten in den offenen Teil des Kastens geschoben. Danach wird ein Bällchen durch das offene Loch oben fallen gelassen. Fallend passiert das Bällchen einen Nagel pro Reihe: links herum oder rechts herum. Schließlich folgt die Landung auf die untere Holzkante. Entweder genau in einen Becher oder daneben auf den Holzboden. Das ist alles.

Zwei Fragen zum Schluß:

(1) Wie bei jedem richtigen Spiel kann man auch bei diesem gewinnen oder verlieren. Aber wie? Wer gewinnt? Was sind die wichtigsten Spielregel? Überlegen Sie selber. Sie bekommen eine Woche von mir zum nachdenken.

(2) Wie bekommen Sie Antworten auf die oben gestellten Fragen? Lesen Sie die nächste Bagatelle. In einer Woche, so um den 30. April, werde ich all ihre Fragen beantworten. Dann nämlich erscheint der zweite Teil dieser Geschichte, die sich inzwischen besser als eine Quiz-Story lesen läßt, wobei man allerdings keinen müden Euro gewinnen kann.

Was? Ich baue mir selber ein Spiel, ein Glücksspiel. Die Idee ist nicht ganz originell, sie stammt aus den 17. Jahrhundert. Das Spiel wurde damals tatsächlich in einigen Wirtshäusern gespielt. Zu der Zeit gab es noch keine einarmigen Banditen mit denen man mittels das Ziehen eines Hebels drei Mal Karo sichtbar machen konnte, wonach zwanzig Zwei-Euro-Münzen klirrend in den Auffangbehälter fielen. Aber dieser Kasten war schon der Anfang.

Es ist ein hölzerner Kasten: 90 Zentimeter etwa hoch, 60 Zentimeter breit und 10 Zentimeter tief. Auf der Hinterwand sieht man einige Reihen Nägel. In der Mitte der Oberseite sehen wir ein rundes Loch. Die Vorderseite besteht aus Plexiglas. Das Glas ist etwas kürzer als die Hinterwand, so daß unten eine Öffnung entsteht. Zu diesem Spiel gehören weiter einige Becher (einige davon mit einer Nummer versehen) plus einige (meistens drei) Tischtennisbällchen. Der Holzkasten steht stabil auf einem Tisch oder hängt feste an der Wand.

Welches Material? Holz, Plexiglas und Metall (Eiserne Nägel) aus dem Baumarkt. Praktiker oder Hagedorn ist mir egal. Die Becher schneidet man am besten aus wenig umweltverträglichem Plastik.

Wie? Ganz einfach. Aber präzise. Ich säge die Wände in den vorgegeben Maßen, zeichne mir genauestens an wo die Nägel in der Hinterwand eingeschlagen werden sollen, schlage die Nägelreihen in die Hinterwand, fräse Rillen in den Seitenwänden wodurch ich später die gläserne Vorderwand schiebe. Klebe schließlich alles zusammen. Tischtennisbälle ('Ping-pong'-bälle nennen wir die) kauft man in einem Sportgeschäft. Die Becher schneidet man am besten aus simplen Kaffeebechern.

Noch mehr? Ja. Zeichnen Sie mit einem Filzstift die Zahlen 1, 2, 5, und 10 auf einigen Bechern. Einige andere kommen ohne Zahl aus. Male Tüpfelchen auf einem der Tischtennisbälle.

Wie läuft das Spiel? Man spielt zu zweit oder zu mehrt. Zuerst wird ein (oder mehrere) Becher unten in den offenen Teil des Kastens geschoben. Danach wird ein Bällchen durch das offene Loch oben fallen gelassen. Fallend passiert das Bällchen einen Nagel pro Reihe: links herum oder rechts herum. Schließlich folgt die Landung auf die untere Holzkante. Entweder genau in einen Becher oder daneben auf den Holzboden. Das ist alles.

Zwei Fragen zum Schluß:

(1) Wie bei jedem richtigen Spiel kann man auch bei diesem gewinnen oder verlieren. Aber wie? Wer gewinnt? Was sind die wichtigsten Spielregel? Überlegen Sie selber. Sie bekommen eine Woche von mir zum nachdenken.

(2) Wie bekommen Sie Antworten auf die oben gestellten Fragen? Lesen Sie die nächste Bagatelle. In einer Woche, so um den 30. April, werde ich all ihre Fragen beantworten. Dann nämlich erscheint der zweite Teil dieser Geschichte, die sich inzwischen besser als eine Quiz-Story lesen läßt, wobei man allerdings keinen müden Euro gewinnen kann.

... link (2 Kommentare) ... comment

Sonntag, 15. April 2012

Bagatelle 155 - Nur zufällig

terra40, 00:03h

20 Uhr irgendeines Tages ist es und ich setze mich fürs viel zu groß geratene flatbildscreen um mich über alles mögliche menschliche Leiden, lokal und interlokal, informieren zu lassen. Also, über alles was die Nachrichtenwelt für so wichtig hält, daß es in der heutigen Tagesschau verkündet werden muß. Just an dem Augenblick da der Nachrichtensprecher uns mitteilt, daß die Kanadische Stadt Vancouver von einem schweren Erdbeben getroffen ist und wörtlich sagt: .. einige Tote und Verletze werden noch unter den Trümmerhaufen vermutet …, liest meine Gattin, die sich in ihre Leseecke zurückgezogen hat um ihren neuesten Thriller zu genießen, auf Seite 133 den Satz: …. der kanadische Ex-Gangster gab zu von seinem Leben einen Trümmerhaufen gemacht zu haben." Das in der Zeit gleichsam Zusammenfallen zweier völlig unterschiedener Gegebenheiten (hier das gesprochenen versus gelesene Wort "Trümmerhaufen" in ebenso völlig unterschiedenen Kontexten) könnte man unter der Rubrik 'Zufall' einordnen. Oder?

Nein, sagt meine Frau, es passiert mir zu oft. Ich lese ein Wort - in der Zeitung, in einem Buch, auf einem Plakat - und ausgerechnet in diesem Moment höre ich das gesprochene Äquivalent: in einem Gespräch von zwei mir unbekannten Supermarktkunden bei der Kasse, im Radio, im Fernsehen. Das kann kein Zufall sein.

Nein, würde mein verstorbener Bruder behaupten. (In der Tat: derselbe als der vom zerbrochenen Krug aus der Bagatelle hier unten.) Der behauptete immer wieder vehement, daß es vieles zwischen Himmel und Erde gibt das sich wissenschaftlich nicht beweisen ließe. Stärker: es gäbe Phänomene und Ereignisse welche sich jeder wissenschaftlichen Diskussion entzögen. Sachen welche nicht nur nicht in einem bestimmten wissenschaftlichen Rahmen paßten, sondern in keinem einzigem Rahmen. Es gäbe Phänomene die sich nur sprachlich beschreiben ließen. Zum Beispiel das zeitlich Zusammenfallen zweier unterschiedlicher Ereignisse. Er nannte dieses Phänomen schlicht "Synchronizität" (Bitte nicht zu verwechseln mit Synchronität: das gleichzeitig Ablaufen eines Vorganges, wie das Synchronspringen der Taucher im Schwimmbad.) Wenn meine Frau liest: Vancouver, und der Tagesschausprecher nennt zu gleicher Zeit Vancouver als Ort des Erdbebens, ist das als ein Exempel einer Synchronizität zu sehen. Behauptete mein Bruder. Daß es dir nicht auffällt, sagte er zu mir, kommt dadurch, daß du dich nicht für diese Ereignisse öffnest. Du betrachtest diese Sachen als normal. Als zufällig. Und das sind sie gerade nicht.

Nun behauptete mein Bruder nicht nur unbeweisbare Tatsachen, er sammelte sie auch. In einem Art Tagebuch, welches wir irgendwo in seiner Büchermasse gefunden haben, schrieb er seine Synchronizitätsbeispiele. Wie immer mit Tinte und Feder. Ein solches Ereignis werde ich nun für Sie nacherzählen.

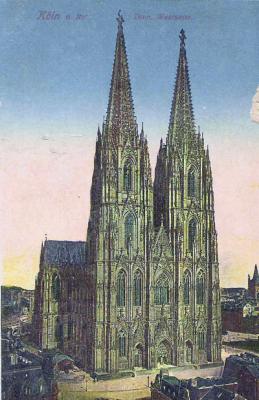

Bei der Buchhandlung X sah ich - Abteilung Antiquariat - ein sehr schönes Buch über Kirchen/Religionen in den Niederlanden. Gerade etwas für Herrn R. Senior, dachte ich, nahm das Buch aus dem Stapel heraus, und fing an zu blättern. Auf dem Vorsatzblatt stand ein Dankeswort eines Doktoranden an Herrn Professor Poppesma als Zeichen des Dankes für seine Hilfe bei der Promotion. Auch ein Festlied für den neuen Herrn Doktor lag dabei. Ich dachte: das Buch stammt wahrscheinlich aus der Erbschaft dieses Professors. Seine Erben haben 'aufgeräumt', wie es denn so geht.

Irgendwo auf diesem Büchertisch lagen auch drei schwere deutsche Kunstbücher - die berühmte Springer Kunstgeschichte aus 1921 -. Die kaufte ich mir auch, weil ich zu Hause schon einen anderen Teil aus dieser Kunstreihe besaß.

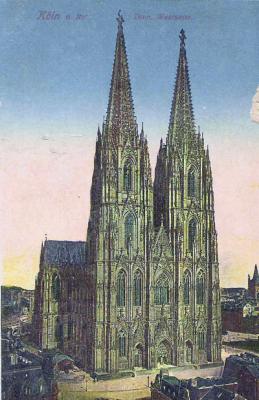

Zufrieden fuhr ich dann nach Hause. Dort blätterte ich durch die drei Kunstbücher die ich noch nicht eingesehen hatte. Und was fällt plötzlich aus dem Mittelalter-Teil? Eine antike Ansichtskarte mit darauf dem Köllner Dom und gerichtet an: Den jungen Herrn J.O. Poppesma zu Vlagtwedde.

Als Nachspeise noch solch eine Synchronizitätsgeschichte.

Eine Reihe Bücher befindet sich oberhalb meines geöffneten Klaviers. Während ich diese Bücher abstaube (so mit einem großen Staubpinsel) höre ich mich einen LP des Baritons Max van Egmond an, der Schubert und Ravel singt. Er singt gerade Don Quixote, einen Liederzyklus von Ravel. Ich bin etwas wild im Bewegen des Pinsels und plötzlich fällt ein Buch herunter und trifft mit der schmalen Kante eine Klaviertaste welche laut mit exakt derselben Note mitklingt die Max van Egmond gerade singt: die tiefe Schlußnote aus der "Prière".

Das kann doch kein Zufall sein!

Nein, sagt meine Frau, es passiert mir zu oft. Ich lese ein Wort - in der Zeitung, in einem Buch, auf einem Plakat - und ausgerechnet in diesem Moment höre ich das gesprochene Äquivalent: in einem Gespräch von zwei mir unbekannten Supermarktkunden bei der Kasse, im Radio, im Fernsehen. Das kann kein Zufall sein.

Nein, würde mein verstorbener Bruder behaupten. (In der Tat: derselbe als der vom zerbrochenen Krug aus der Bagatelle hier unten.) Der behauptete immer wieder vehement, daß es vieles zwischen Himmel und Erde gibt das sich wissenschaftlich nicht beweisen ließe. Stärker: es gäbe Phänomene und Ereignisse welche sich jeder wissenschaftlichen Diskussion entzögen. Sachen welche nicht nur nicht in einem bestimmten wissenschaftlichen Rahmen paßten, sondern in keinem einzigem Rahmen. Es gäbe Phänomene die sich nur sprachlich beschreiben ließen. Zum Beispiel das zeitlich Zusammenfallen zweier unterschiedlicher Ereignisse. Er nannte dieses Phänomen schlicht "Synchronizität" (Bitte nicht zu verwechseln mit Synchronität: das gleichzeitig Ablaufen eines Vorganges, wie das Synchronspringen der Taucher im Schwimmbad.) Wenn meine Frau liest: Vancouver, und der Tagesschausprecher nennt zu gleicher Zeit Vancouver als Ort des Erdbebens, ist das als ein Exempel einer Synchronizität zu sehen. Behauptete mein Bruder. Daß es dir nicht auffällt, sagte er zu mir, kommt dadurch, daß du dich nicht für diese Ereignisse öffnest. Du betrachtest diese Sachen als normal. Als zufällig. Und das sind sie gerade nicht.

Nun behauptete mein Bruder nicht nur unbeweisbare Tatsachen, er sammelte sie auch. In einem Art Tagebuch, welches wir irgendwo in seiner Büchermasse gefunden haben, schrieb er seine Synchronizitätsbeispiele. Wie immer mit Tinte und Feder. Ein solches Ereignis werde ich nun für Sie nacherzählen.

Bei der Buchhandlung X sah ich - Abteilung Antiquariat - ein sehr schönes Buch über Kirchen/Religionen in den Niederlanden. Gerade etwas für Herrn R. Senior, dachte ich, nahm das Buch aus dem Stapel heraus, und fing an zu blättern. Auf dem Vorsatzblatt stand ein Dankeswort eines Doktoranden an Herrn Professor Poppesma als Zeichen des Dankes für seine Hilfe bei der Promotion. Auch ein Festlied für den neuen Herrn Doktor lag dabei. Ich dachte: das Buch stammt wahrscheinlich aus der Erbschaft dieses Professors. Seine Erben haben 'aufgeräumt', wie es denn so geht.

Irgendwo auf diesem Büchertisch lagen auch drei schwere deutsche Kunstbücher - die berühmte Springer Kunstgeschichte aus 1921 -. Die kaufte ich mir auch, weil ich zu Hause schon einen anderen Teil aus dieser Kunstreihe besaß.

Zufrieden fuhr ich dann nach Hause. Dort blätterte ich durch die drei Kunstbücher die ich noch nicht eingesehen hatte. Und was fällt plötzlich aus dem Mittelalter-Teil? Eine antike Ansichtskarte mit darauf dem Köllner Dom und gerichtet an: Den jungen Herrn J.O. Poppesma zu Vlagtwedde.

Als Nachspeise noch solch eine Synchronizitätsgeschichte.

Eine Reihe Bücher befindet sich oberhalb meines geöffneten Klaviers. Während ich diese Bücher abstaube (so mit einem großen Staubpinsel) höre ich mich einen LP des Baritons Max van Egmond an, der Schubert und Ravel singt. Er singt gerade Don Quixote, einen Liederzyklus von Ravel. Ich bin etwas wild im Bewegen des Pinsels und plötzlich fällt ein Buch herunter und trifft mit der schmalen Kante eine Klaviertaste welche laut mit exakt derselben Note mitklingt die Max van Egmond gerade singt: die tiefe Schlußnote aus der "Prière".

Das kann doch kein Zufall sein!

... link (2 Kommentare) ... comment

Freitag, 6. April 2012

Bagatelle 154 - Puzzlescherben

terra40, 15:34h

Vorsichtig entnehme ich dem Kühlschrank das Kännchen Kaffeemilch. Die dazugehörende Schüssel wechselt ebenfalls ihren Standort, weil sie dummerweise wegen einiger Milchtropfen unten an dem Kännchen haften bleibt. Kaum außerhalb des Kühlschrankes geschieht das Unvermeidliche: Schüsselchen entfernt sich vom Kännchen weil die Haftung versagt - Schüsselchen zerschellt am Granitboden in mindestens sechsundzwanzig Stücken. Schade, es war schönes, altes Steingut.

Zwischendurch einiges über ein merkwürdige Begebenheit. Die Tatsache, daß von den inzwischen dutzenden Bagatellen just diese eine gerne gelesen wird, nämlich die Bagatelle welche vom Baukasten handelt. Das ultime Spielzeug das so viele gute Erinnerungen nach oben treiben läßt. Offenbar teilen viele Leserinnen und Leser mit mir diesen einen Gedanken: es gibt kein schöneres Spielzeug auf der Welt als einen Baukasten. (Vorzugsweise bestückt mit Grimmschen Märchenbildern.)

Man möge es mir verzeihen, aber ich bin der Meinung, daß es große, essentielle und grundlegende Unterschiede gibt zwischen einem Baukasten und einem (Lege)Puzzle, zwischen einerseits zwanzig in einem zauberhaften Märchen geordneten Würfeln und anderseits den ausgestanzten pappkartonnenen Plätzchen welche zusammen mit ihren tausend eine Mona Lisa zu bilden scheinen.

Nein, das Legen eines Puzzles (ein typisch deutsches Wort übrigens ..) ist nicht so meine Sache. Ich habe auch wenig Bewunderung für alte und junge Zeitgenossen welchen es gelungen ist aus 2345 Stückchen eine süd-bayrische Alpenlandschaft zu schaffen. Und Gnade dem, der es danach fertig gebracht hat diese Landschaft auf einer Holzplatte zu verleimen. (!)

Nur, weitere Verleumdungen oder sonstige herablassende Bemerkungen über Puzzle-legenden werden Sie nicht von mir hören. Denn anders als früher gönne ich jedem ihre oder seine Freizeitbeschäftigung, welche auch immer, so lange es einem anderen körperlich oder seelisch nicht schadet.

Früher, in meiner Studentenzeit und einige Jahre danach, als ich sowieso alles ja viel besser wußte, habe ich mal einen Aufsatz geschrieben über Arbeit und Spiel, über den homo faber und den homo ludens. Ich habe selber Spielzeug erdacht und konstruiert, und dann observiert ob und wie Kinder damit spielten. Und damals wußte ich mit Sicherheit: mit einem Baukasten kann man spielen, mit einem Puzzle nicht. Jetzt bin ich mir nicht so sicher.

Über das Verleimen von Puzzlestücken gibt es bei uns noch eine besondere Familiengeschichte. Mein - unlängst verstorbener - Bruder sah im Schaufenster eines Antiquariatsladen eine wunderbare Schale. Altes, kinesisches Porzellan. Er ging hinein und kaufte diese Schale für einen guten, angemessenem Preis. Der Verkäufer war so freundlich ihm die Schale in sanftem Papier und dann in einer plastik Tüte mit auf den Weg zu geben. Beim öffnen der Ladentür glitt meinem Bruder die Tüte aus der Hand. Die Schale zerschellte in vielen Stücken.

Mein Bruder jammerte nicht lange, nahm seinen Verlust, reiste nach Hause, leimte alle noch vorhandenen Schalestückchen zusammen und gab die zu neuem Leben gekommene Schale schließlich seiner Lieblingsschwägerin (meine Gattin also) als Geburtstagsgeschenk.

Hier sehen Sie die gebrochene Schale. Die Familiengeschichte macht jetzt ihren Wert aus. Hinter der Tür links befindet sich ein Innenraum mit vielen Bücherschranken und noch mehr Büchern. Eins davon ist Lessings Der gebrochene Krug, der beim näheren Hinsehen zerbrochen statt gebrochen ist, und statt Lessing offenbar von Heinrich von Kleist beschrieben wurde.

Zwischendurch einiges über ein merkwürdige Begebenheit. Die Tatsache, daß von den inzwischen dutzenden Bagatellen just diese eine gerne gelesen wird, nämlich die Bagatelle welche vom Baukasten handelt. Das ultime Spielzeug das so viele gute Erinnerungen nach oben treiben läßt. Offenbar teilen viele Leserinnen und Leser mit mir diesen einen Gedanken: es gibt kein schöneres Spielzeug auf der Welt als einen Baukasten. (Vorzugsweise bestückt mit Grimmschen Märchenbildern.)

Man möge es mir verzeihen, aber ich bin der Meinung, daß es große, essentielle und grundlegende Unterschiede gibt zwischen einem Baukasten und einem (Lege)Puzzle, zwischen einerseits zwanzig in einem zauberhaften Märchen geordneten Würfeln und anderseits den ausgestanzten pappkartonnenen Plätzchen welche zusammen mit ihren tausend eine Mona Lisa zu bilden scheinen.

Nein, das Legen eines Puzzles (ein typisch deutsches Wort übrigens ..) ist nicht so meine Sache. Ich habe auch wenig Bewunderung für alte und junge Zeitgenossen welchen es gelungen ist aus 2345 Stückchen eine süd-bayrische Alpenlandschaft zu schaffen. Und Gnade dem, der es danach fertig gebracht hat diese Landschaft auf einer Holzplatte zu verleimen. (!)

Nur, weitere Verleumdungen oder sonstige herablassende Bemerkungen über Puzzle-legenden werden Sie nicht von mir hören. Denn anders als früher gönne ich jedem ihre oder seine Freizeitbeschäftigung, welche auch immer, so lange es einem anderen körperlich oder seelisch nicht schadet.

Früher, in meiner Studentenzeit und einige Jahre danach, als ich sowieso alles ja viel besser wußte, habe ich mal einen Aufsatz geschrieben über Arbeit und Spiel, über den homo faber und den homo ludens. Ich habe selber Spielzeug erdacht und konstruiert, und dann observiert ob und wie Kinder damit spielten. Und damals wußte ich mit Sicherheit: mit einem Baukasten kann man spielen, mit einem Puzzle nicht. Jetzt bin ich mir nicht so sicher.

Über das Verleimen von Puzzlestücken gibt es bei uns noch eine besondere Familiengeschichte. Mein - unlängst verstorbener - Bruder sah im Schaufenster eines Antiquariatsladen eine wunderbare Schale. Altes, kinesisches Porzellan. Er ging hinein und kaufte diese Schale für einen guten, angemessenem Preis. Der Verkäufer war so freundlich ihm die Schale in sanftem Papier und dann in einer plastik Tüte mit auf den Weg zu geben. Beim öffnen der Ladentür glitt meinem Bruder die Tüte aus der Hand. Die Schale zerschellte in vielen Stücken.

Mein Bruder jammerte nicht lange, nahm seinen Verlust, reiste nach Hause, leimte alle noch vorhandenen Schalestückchen zusammen und gab die zu neuem Leben gekommene Schale schließlich seiner Lieblingsschwägerin (meine Gattin also) als Geburtstagsgeschenk.

Hier sehen Sie die gebrochene Schale. Die Familiengeschichte macht jetzt ihren Wert aus. Hinter der Tür links befindet sich ein Innenraum mit vielen Bücherschranken und noch mehr Büchern. Eins davon ist Lessings Der gebrochene Krug, der beim näheren Hinsehen zerbrochen statt gebrochen ist, und statt Lessing offenbar von Heinrich von Kleist beschrieben wurde.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 26. März 2012

Bagatelle 153 - Buchwurm

terra40, 00:57h

Doch, wer heute in unseren niedrig gelegenen Landen lebt, hat weniger zu lachen. Während wir seit Lebens stolz waren auf unsere Gastfreundlichkeit, auf unsere Toleranz Minderheitsgruppen gegenüber, auf unsere unabhängige Meinung übers Weltgeschehen, über unsere fortschrittliche Attitüde in heftig diskutierten Sachen wie Homosexualität oder Euthanasie, und vor allem stolz waren auf die Tatsache, daß unser Land seit Jahrhunderten für Menschen, die anderswo wegen ihres Glaubens oder wegen ihrer politischer Überzeugung verfolgt wurden, immer ein Zufluchtsort war, seit einigen Jahren haben sich die Zeiten geändert.

Stolz ist vielleicht nicht der passende Begriff. Bewohner anderer Länder sind stolz auf ihr Land. Niederländer sehen das etwas einfacher: es gehört einfach zu uns. Es ist so unsere Art mit anderen Menschen umzugehen. Jetzt müßten wir fast sagen: es war unsere Art. Wenn bei uns eine Partei, die sich (schändlicherweise) Partei der Freiheit nennt, Menschen gegen einander aufhetzt, eine nicht geringe Zahl an Sitzen im Parlament erobert, wird es Zeit etwas dagegen zu tun. Aber verlassen wir bitte für heute dieses Thema, sonst rege ich mich zu viel auf. Und das, sagt meine liebe Kardiologin, sei schlecht fürs Herz.

Nicht alles ist faul im Staate der Niederlande. Einiges Gutes ist uns geblieben. Was heißt: in diesen Tagen geschieht allerhand bei uns das einzigartig in der Welt ist. Zwar nur auf einem bestimmten Gebiete, nämlich das Buch und der/die Lesende, aber immerhin.

Wir feierten mal wieder die jährlich stattfindende Buchwoche. Die dauert bei uns immer zehn Tage, weil eine Woche nicht ausreicht um allen Einwohnern noch mal davon zu überzeugen wie köstlich, herrlich, genußbringend, erhebend, lehrreich und amüsant das Lesen eines Buches ist.

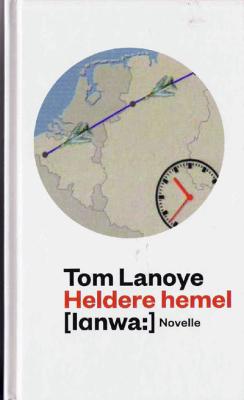

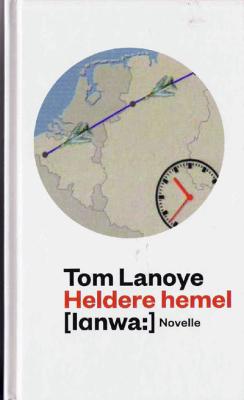

Wo anderswo in den frühlingshaften Karnevalszeiten mit Kamellen um sich her geschmissen wird, so verteilen die niederländischen Buchhändler, die sich wie es sich gehört in einem Verein versammelt haben, unter ihren Lesern ein Buchwochengeschenk. Das funktioniert folgendermaßen: wenn Sie sich vorige Woche hier bei uns einen schweren Roman gegönnt hätten, oder sonst für lausige zwanzig Euro Lesematerialien gekauft hätten, wären Sie von der freundlichen Buchverkäuferin gratis und umsonst mit einer Novelle beschenkt worden. Noch besser: wenn Sie am vorigen Sonntag mit der Bahn durchs Land gereist waren, hatten Sie, wenn Sie dem Schaffner das Buchwochengeschenk vorzeigen konnten, freie und kostenlose Fahrt. Bahn fahren und Buch lesen paßt prima zusammen, wie alle Blogger hier wissen.

Einige Nörgler (die es ja offenbar immer gibt) könnten meinen, daß es sich hier um eine alberne, minderwertige Buchausgabe mit inferiorem Inhalt handelte. Im Gegenteil: der Autor ist ein viel gepriesener Flaming, einer aus Flandern also, wo das Niederländische die Muttersprache ist. Er verdient zweifelsfrei in zwanzig Jahren den Literaturnobelpreis. Und das Buch, fast hundert Seiten in einem harten Band, ist eine wunderbare Novelle. Ein Kunstwerk. Ein Kleinod. So bald sie ins Deutsche übersetzt wird, können Sie sich überzeugen.

Die Frankfurter Buchmesse kennt jeder. Aber die niederländische Buchwoche ist einzigartig. Runde 900.000 Exemplare des Buchwochengeschenkes sind gedruckt, verteilt und (hoffentlich) gelesen worden. Das kann kein einziges anderes Land behaupten. Darauf wollen wir stolz sein.

Stolz ist vielleicht nicht der passende Begriff. Bewohner anderer Länder sind stolz auf ihr Land. Niederländer sehen das etwas einfacher: es gehört einfach zu uns. Es ist so unsere Art mit anderen Menschen umzugehen. Jetzt müßten wir fast sagen: es war unsere Art. Wenn bei uns eine Partei, die sich (schändlicherweise) Partei der Freiheit nennt, Menschen gegen einander aufhetzt, eine nicht geringe Zahl an Sitzen im Parlament erobert, wird es Zeit etwas dagegen zu tun. Aber verlassen wir bitte für heute dieses Thema, sonst rege ich mich zu viel auf. Und das, sagt meine liebe Kardiologin, sei schlecht fürs Herz.

Nicht alles ist faul im Staate der Niederlande. Einiges Gutes ist uns geblieben. Was heißt: in diesen Tagen geschieht allerhand bei uns das einzigartig in der Welt ist. Zwar nur auf einem bestimmten Gebiete, nämlich das Buch und der/die Lesende, aber immerhin.

Wir feierten mal wieder die jährlich stattfindende Buchwoche. Die dauert bei uns immer zehn Tage, weil eine Woche nicht ausreicht um allen Einwohnern noch mal davon zu überzeugen wie köstlich, herrlich, genußbringend, erhebend, lehrreich und amüsant das Lesen eines Buches ist.

Wo anderswo in den frühlingshaften Karnevalszeiten mit Kamellen um sich her geschmissen wird, so verteilen die niederländischen Buchhändler, die sich wie es sich gehört in einem Verein versammelt haben, unter ihren Lesern ein Buchwochengeschenk. Das funktioniert folgendermaßen: wenn Sie sich vorige Woche hier bei uns einen schweren Roman gegönnt hätten, oder sonst für lausige zwanzig Euro Lesematerialien gekauft hätten, wären Sie von der freundlichen Buchverkäuferin gratis und umsonst mit einer Novelle beschenkt worden. Noch besser: wenn Sie am vorigen Sonntag mit der Bahn durchs Land gereist waren, hatten Sie, wenn Sie dem Schaffner das Buchwochengeschenk vorzeigen konnten, freie und kostenlose Fahrt. Bahn fahren und Buch lesen paßt prima zusammen, wie alle Blogger hier wissen.

Einige Nörgler (die es ja offenbar immer gibt) könnten meinen, daß es sich hier um eine alberne, minderwertige Buchausgabe mit inferiorem Inhalt handelte. Im Gegenteil: der Autor ist ein viel gepriesener Flaming, einer aus Flandern also, wo das Niederländische die Muttersprache ist. Er verdient zweifelsfrei in zwanzig Jahren den Literaturnobelpreis. Und das Buch, fast hundert Seiten in einem harten Band, ist eine wunderbare Novelle. Ein Kunstwerk. Ein Kleinod. So bald sie ins Deutsche übersetzt wird, können Sie sich überzeugen.

Die Frankfurter Buchmesse kennt jeder. Aber die niederländische Buchwoche ist einzigartig. Runde 900.000 Exemplare des Buchwochengeschenkes sind gedruckt, verteilt und (hoffentlich) gelesen worden. Das kann kein einziges anderes Land behaupten. Darauf wollen wir stolz sein.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 16. März 2012

Bagatelle 152 - Zum verwechseln ähnlich

terra40, 23:10h

Was ein Aneurysma ist wissen Sie. Natürlich wissen Sie das: es ist, grob gesagt, ein Riß eines Blutgefäßes, einer Ader, meist einer Schlagader. Solch ein Riß kann zu einer lebensgefährlichen, arteriellen Verblutung führen.

Das ist fast alles was ich über ein Aneurysma zu sagen weiß. Ich bin kein Arzt und, weil ich rundum gesund bin und mich auch so fühle, gibt es auch wenig Anlaß alles wichtige von Aneurysmen wissen zu wollen. Doch dann wird man plötzlich vom wirklichen Leben eingeholt.

Vor kurzem starb mein jüngerer Bruder. Inmitten eines normalen Gespräches mit einer ihn besuchenden Freundin - an einem Mittwochmorgen gegen zwölf - wurde er unwohl, und legte sich auf die Bank. Ein Aneurysma trat ein, eine Arterie zerplatzte und der Herzbeutel wurde mit Blut gefüllt. Die normale Herzfunktion wurde unmöglich und er verlor das Bewußtsein. Die Freundin alarmierte sofort den Notdienst und zusammen mit einer zugeeilten Nachbarin brachten die beiden Damen meinen Bruder per Notarztwagen mit Blaulicht und Sirene ins städtische Krankenhaus. Dort starb er, wenige Stunden später.

Mein Bruder war einige Jahre jünger als ich. Er lebte alleine - er war unverheiratet - in einer niederländischen Provinzhauptstadt. Bei einigen (wissenschaftlichen) Verlagen arbeitete er als "Buchmacher". Das heißt: wenn ein Autor - meistens aus den Sparten Wissenschaft, Kunst und Kultur - sein Manuskript fertig hatte, hätte er in den Verlag gehen können, wo mein Bruder aus dem geschriebenen oder gedruckten Manuskript ein wunderschönes fertiges Buch zauberte. Er illustrierte, korrigierte, kam mit alternativen Textvorschlägen und bereitete manchem Autor einiges Kopfzerbrechen, vor allem wenn er es besser wußte als der Autor selber.

Sonst war mein Bruder ein Dichter, Philosoph, ein Naturmensch, ein Katzenfreund, ein Opernfreund erster Güte, ein Briefeschreiber, ein Kenner und Liebhaber der schönen Künste und sonst ein angenehmer, lieber Mensch. Obwohl alleine lebend hatte er eine Schar von Freunden und Bekannten um sich versammelt mit denen er eine rege Korrespondenz führte. Und am Abend trank er ein gutes Glas Wein mit seinen lieben Nachbarn.

Wir, mein Bruder und ich sahen uns, weil wir weit aus einander wohnten, selten. Selten heißt in diesem Fall: einige Male pro Jahr. Aber wir unterhielten fast täglich e-mailkontakte; wir kannten uns von jung auf, der Kontakt ist nie verloren gegangen und wir mochten uns sehr. Körperlich gesehen ähnelten wir uns. Und wie älter wir wurden, wie mehr wir uns ähnlich sahen (sagten alle anderen). Wie sehr, zeigt folgende wahre Begebenheit.

Einige Tage nachdem mein Bruder verstorben war, waren meine Frau und ich wieder in seine Stadt gereist um die notwendigen Prozeduren zu erledigen. Sie wissen.

Meine Frau stand kurz vor der Abreise an der Nachbarstür um sich zu verabschieden und ich stand auf dem Bürgersteig neben der geöffneten Wagentür. Da kommt ein anderer Nachbar von gegenüber herangelaufen und sagt zu mir beim vorbeigehen: "Guten Tag, lieber Herr Nachbar, haben Sie sich von der Krankheit erholt? Ich habe den Notarztwagen vor ihrer Haustür gesehen und ich hab mich schon oft gefragt wie es Ihnen geht.(!)

Ich mußte ihn enttäuschen: "Lieber Herr Nachbar, ich bin es nicht. Ich bin sein Bruder. Mein Bruder von gegenüber ist vor einigen Tagen gestorben. Aber ich danke Ihnen sehr für ihr Interesse und Nachfrage."

Der Nachbar erschrak, entschuldigte sich tausendfach, und überbrachte mir sein tief gemeintes Beileid das ich gerne in Empfang nahm.

Auf dem Bild sehen Sie wie Frau Terra, meine Gattin also, von meinem Bruder seine neue Digitalkamera erklärt bekommt. So also sieh ich aus. Äußerlich. Etwa so ähnlich.

Das ist fast alles was ich über ein Aneurysma zu sagen weiß. Ich bin kein Arzt und, weil ich rundum gesund bin und mich auch so fühle, gibt es auch wenig Anlaß alles wichtige von Aneurysmen wissen zu wollen. Doch dann wird man plötzlich vom wirklichen Leben eingeholt.

Vor kurzem starb mein jüngerer Bruder. Inmitten eines normalen Gespräches mit einer ihn besuchenden Freundin - an einem Mittwochmorgen gegen zwölf - wurde er unwohl, und legte sich auf die Bank. Ein Aneurysma trat ein, eine Arterie zerplatzte und der Herzbeutel wurde mit Blut gefüllt. Die normale Herzfunktion wurde unmöglich und er verlor das Bewußtsein. Die Freundin alarmierte sofort den Notdienst und zusammen mit einer zugeeilten Nachbarin brachten die beiden Damen meinen Bruder per Notarztwagen mit Blaulicht und Sirene ins städtische Krankenhaus. Dort starb er, wenige Stunden später.

Mein Bruder war einige Jahre jünger als ich. Er lebte alleine - er war unverheiratet - in einer niederländischen Provinzhauptstadt. Bei einigen (wissenschaftlichen) Verlagen arbeitete er als "Buchmacher". Das heißt: wenn ein Autor - meistens aus den Sparten Wissenschaft, Kunst und Kultur - sein Manuskript fertig hatte, hätte er in den Verlag gehen können, wo mein Bruder aus dem geschriebenen oder gedruckten Manuskript ein wunderschönes fertiges Buch zauberte. Er illustrierte, korrigierte, kam mit alternativen Textvorschlägen und bereitete manchem Autor einiges Kopfzerbrechen, vor allem wenn er es besser wußte als der Autor selber.

Sonst war mein Bruder ein Dichter, Philosoph, ein Naturmensch, ein Katzenfreund, ein Opernfreund erster Güte, ein Briefeschreiber, ein Kenner und Liebhaber der schönen Künste und sonst ein angenehmer, lieber Mensch. Obwohl alleine lebend hatte er eine Schar von Freunden und Bekannten um sich versammelt mit denen er eine rege Korrespondenz führte. Und am Abend trank er ein gutes Glas Wein mit seinen lieben Nachbarn.

Wir, mein Bruder und ich sahen uns, weil wir weit aus einander wohnten, selten. Selten heißt in diesem Fall: einige Male pro Jahr. Aber wir unterhielten fast täglich e-mailkontakte; wir kannten uns von jung auf, der Kontakt ist nie verloren gegangen und wir mochten uns sehr. Körperlich gesehen ähnelten wir uns. Und wie älter wir wurden, wie mehr wir uns ähnlich sahen (sagten alle anderen). Wie sehr, zeigt folgende wahre Begebenheit.

Einige Tage nachdem mein Bruder verstorben war, waren meine Frau und ich wieder in seine Stadt gereist um die notwendigen Prozeduren zu erledigen. Sie wissen.

Meine Frau stand kurz vor der Abreise an der Nachbarstür um sich zu verabschieden und ich stand auf dem Bürgersteig neben der geöffneten Wagentür. Da kommt ein anderer Nachbar von gegenüber herangelaufen und sagt zu mir beim vorbeigehen: "Guten Tag, lieber Herr Nachbar, haben Sie sich von der Krankheit erholt? Ich habe den Notarztwagen vor ihrer Haustür gesehen und ich hab mich schon oft gefragt wie es Ihnen geht.(!)

Ich mußte ihn enttäuschen: "Lieber Herr Nachbar, ich bin es nicht. Ich bin sein Bruder. Mein Bruder von gegenüber ist vor einigen Tagen gestorben. Aber ich danke Ihnen sehr für ihr Interesse und Nachfrage."

Der Nachbar erschrak, entschuldigte sich tausendfach, und überbrachte mir sein tief gemeintes Beileid das ich gerne in Empfang nahm.

Auf dem Bild sehen Sie wie Frau Terra, meine Gattin also, von meinem Bruder seine neue Digitalkamera erklärt bekommt. So also sieh ich aus. Äußerlich. Etwa so ähnlich.

... link (6 Kommentare) ... comment

Sonntag, 11. März 2012

Bagatelle 151 - Lesen-lernen-lehren

terra40, 22:27h

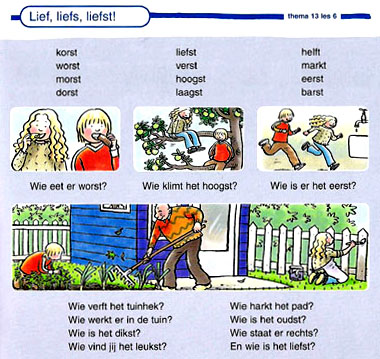

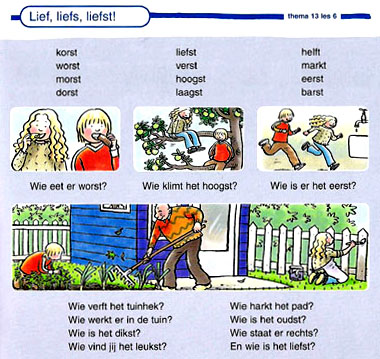

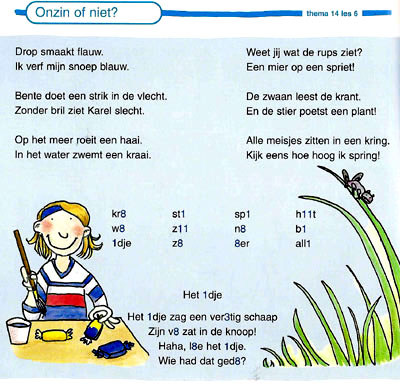

Viele Wörter haben nur éinen Konsonanten am Ende. Einige schwierige aber sogar drei. Zum Beispiel 'Herbst' oder 'Markt'. Hier unten sehen Sie wie die jungen Grundschulkinder in den Niederlanden diese Lesebesonderheiten kennen lernen und üben. Die Frau Lehrerin hilft ihnen dabei mit dieser Seite aus einer Leselernmethode. Die Kinder lernen einige Basis-/k/v/k/k/k/-Wörter (k wie Konsonant und v wie Vokal). Kleine Geschichten und Zeichnungen helfen weiter. Hoffentlich können die Kinder am Ende der Lesestunde die unterstehenden Fragen (Wie klimt het hoogst? Wer klettert am höchsten?) lesen und richtig beantworten.

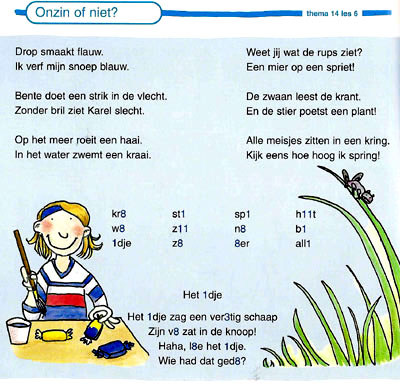

Oft, aber nicht immer ist das Lesenlernen ernst und schwer. Mit Wörtern kann man auch schön spielen, zum Beispiel wenn ein dummer Autor unabsichtlicht die Buchstaben mit Ziffern verwechselt. Dann liest man: "Ich habe ged8: es sei halb acht, aber es war erst halb 7!" Man kann auch Unsinn-Sätze schreiben und lesen, so wie: "Der Schwan liest die Zeitung und im Wasser schwimmt eine Krähe!" Kannst du auch selber solche lustige Sätze machen? fragt die Leselernmethode.

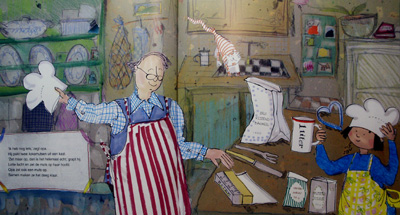

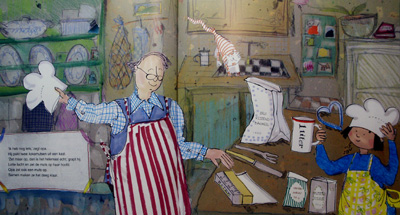

Zum Lesenlernen gehören sicherlich auch das Vorlesen, das Schreiben, das Erzählen, das Theater spielen und sogar das Singen. Das hier unten ist eine Seite aus einem Bilderbuch das auch zur Leselernmethode gehört. Wir sehen wie die Lotte und ihr Großvater zusammen Vorbereitungen treffen um einen Kuchen (das Rezept stammt von der Oma) zu backen. Die Lehrerin liest den Text (links unten) vor und erklärt den Kindern was die fremden Wörter auf den Verpackungen uns sagen wollen. Was ist: "1 Liter", oder was heißt denn 'zelfrijzend bakmeel' (selbstaufgehendes Backpulver) auf der Tüte?

Vielleicht kommen nachher einige Eltern und helfen der Klasse beim richtigen Kuchen backen! Wer weiß!

Zu den schönsten Ereignissen meines Berufslebens gehören ohne Zweifel die Momente wo es uns gelang Theorie und Praxis so zu verbinden, daß Menschen - in diesem Falle Lehrer(innen) und Schüler - davon profitierten. So ging ich (Leselerntheoretiker) abends glücklich nach Hause, wenn am Nachmittag, in einem Treffen mit Lehrerinnen aus den erste Jahren der Grundschule, diese zu mir sagten, daß sie sich sehr freuten mit der neuen Leselernmethode, mit welcher sie seit Beginn dieses Schuljahres versuchten ihren Erstkläßlern die edle Kunst des Lesens und Schreibens beizubringen. "Doch, lieber Herr Terra, wenn Sie wüßten, wie sehr uns diese neue Methode weiterhilft!" Da konnte ich (einer der Autoren und Mitbedenker der Leselernmethode) natürlich nur bestätigend nicken und mich, vor Stolz und Verlegenheit errötend, in eine Ecke zurückziehen.

Die Frage: "Was sollen die Kinder in der Schule lernen?" wurde einst von einem ziemlich bekannten niederländischen Pädagogen beantwortet mit: "Lesen, Schreiben und dann noch einige wenige Winzigkeiten". Bis heute bin ich geneigt ihm zu folgen. (Zu den Winzigkeiten gehören aber meiner Meinung nach auch täglich eine Stunde Kunst und eine Stunde Sport, aber das ist eine andere Diskussion.) Auch in dieser Zeit, wo alles offenbar visualisiert werden muß, öffnet die Lesefähigkeit jedem von uns das wirkliche Tor zur fiktiven und faktischen Welt rundum.

Nur, das Problem ist zweierlei. Wir wissen nicht genau was sich in den Köpfen der jungen Kinder abspielt wenn sie versuchen zu verstehen was es denn heißt wenn sie auf einem Blatt Papier gedruckt oder geschrieben sehen: "Diese Katze und diese Maus waren aber gute Freunde!" Einigen Kindern genügt ein halber Satz oder sogar ein halbes Wort. Einige anderen lernen nur mit großer Mühe und oft nach langer Übung die Bedeutung des Geschriebene erkennen. Oder sie lernen es nie.

Aus dem vorhergegangenen läßt sich das zweite Problem leicht ableiten. Wenn wir nicht gut wissen wie Kinder lernen zu lesen und zu schreiben, wie sollen wir ihnen es dann lehren? Darüber schreib' ich ein anderes Mal.

Oft, aber nicht immer ist das Lesenlernen ernst und schwer. Mit Wörtern kann man auch schön spielen, zum Beispiel wenn ein dummer Autor unabsichtlicht die Buchstaben mit Ziffern verwechselt. Dann liest man: "Ich habe ged8: es sei halb acht, aber es war erst halb 7!" Man kann auch Unsinn-Sätze schreiben und lesen, so wie: "Der Schwan liest die Zeitung und im Wasser schwimmt eine Krähe!" Kannst du auch selber solche lustige Sätze machen? fragt die Leselernmethode.

Zum Lesenlernen gehören sicherlich auch das Vorlesen, das Schreiben, das Erzählen, das Theater spielen und sogar das Singen. Das hier unten ist eine Seite aus einem Bilderbuch das auch zur Leselernmethode gehört. Wir sehen wie die Lotte und ihr Großvater zusammen Vorbereitungen treffen um einen Kuchen (das Rezept stammt von der Oma) zu backen. Die Lehrerin liest den Text (links unten) vor und erklärt den Kindern was die fremden Wörter auf den Verpackungen uns sagen wollen. Was ist: "1 Liter", oder was heißt denn 'zelfrijzend bakmeel' (selbstaufgehendes Backpulver) auf der Tüte?

Vielleicht kommen nachher einige Eltern und helfen der Klasse beim richtigen Kuchen backen! Wer weiß!

Zu den schönsten Ereignissen meines Berufslebens gehören ohne Zweifel die Momente wo es uns gelang Theorie und Praxis so zu verbinden, daß Menschen - in diesem Falle Lehrer(innen) und Schüler - davon profitierten. So ging ich (Leselerntheoretiker) abends glücklich nach Hause, wenn am Nachmittag, in einem Treffen mit Lehrerinnen aus den erste Jahren der Grundschule, diese zu mir sagten, daß sie sich sehr freuten mit der neuen Leselernmethode, mit welcher sie seit Beginn dieses Schuljahres versuchten ihren Erstkläßlern die edle Kunst des Lesens und Schreibens beizubringen. "Doch, lieber Herr Terra, wenn Sie wüßten, wie sehr uns diese neue Methode weiterhilft!" Da konnte ich (einer der Autoren und Mitbedenker der Leselernmethode) natürlich nur bestätigend nicken und mich, vor Stolz und Verlegenheit errötend, in eine Ecke zurückziehen.

Die Frage: "Was sollen die Kinder in der Schule lernen?" wurde einst von einem ziemlich bekannten niederländischen Pädagogen beantwortet mit: "Lesen, Schreiben und dann noch einige wenige Winzigkeiten". Bis heute bin ich geneigt ihm zu folgen. (Zu den Winzigkeiten gehören aber meiner Meinung nach auch täglich eine Stunde Kunst und eine Stunde Sport, aber das ist eine andere Diskussion.) Auch in dieser Zeit, wo alles offenbar visualisiert werden muß, öffnet die Lesefähigkeit jedem von uns das wirkliche Tor zur fiktiven und faktischen Welt rundum.

Nur, das Problem ist zweierlei. Wir wissen nicht genau was sich in den Köpfen der jungen Kinder abspielt wenn sie versuchen zu verstehen was es denn heißt wenn sie auf einem Blatt Papier gedruckt oder geschrieben sehen: "Diese Katze und diese Maus waren aber gute Freunde!" Einigen Kindern genügt ein halber Satz oder sogar ein halbes Wort. Einige anderen lernen nur mit großer Mühe und oft nach langer Übung die Bedeutung des Geschriebene erkennen. Oder sie lernen es nie.

Aus dem vorhergegangenen läßt sich das zweite Problem leicht ableiten. Wenn wir nicht gut wissen wie Kinder lernen zu lesen und zu schreiben, wie sollen wir ihnen es dann lehren? Darüber schreib' ich ein anderes Mal.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 3. März 2012

Bagatelle 150 - Bettgeschichten

terra40, 12:42h

Schade, Pikanterien oder anderes pillow talk werden Sie in dieser Bagatelle nicht lesen können. Im kommenden werde ich Ihnen - wenn Sie mögen - einiges über das Materielle erzählen. Über handfeste Betteigenschaften wie Materialien, Stoffe, Maße und mehr desgleichen.

Die Sache wurde dringend als meine Frau vor einigen Jahren krank wurde und Mühe hatte sich in und aus Bett zu begeben. Das Bett war einfach zu niedrig. Sich selber schlafen legen ging dann noch, aber das Aufstehen und Hochkommen nach dem fröhlichen Erwachen war eine Tortur.

Nach reifer Überlegung haben wir zwei folgenden Plan erarbeitet. Zuerst würde ich mich hinsetzen und eine Zeichnung eines geeigneten Untergestells anfertigen, welches ich nachher nach beiderseitiger Zustimmung aus tüchtigen hölzernen Balken zusammenbasteln sollte.

So geschehen und getan. Aus feinem Kieferholz fabrizierte ich in ebenfalls feiner Handarbeit ein Bettuntergestell in den passenden Maßen. Vor allem die Liegehöhe war wichtig. Auf diesem Untergestell ließen wir dann die schwere metallene, matrazestützende Spirale nieder die noch ganz und gar funktionstüchtig war. Es paßte genau. Danach sammelten wir all unser Kleingeld beisammen und kauften uns eine äußerst teure neue Matratze, wovon jeder behauptete sie sei die beste die man sich vorstellen könnte. Darauf zu schlafen wäre eine Wonne! Kurz und gut, die Matratze mit alles drum und dran kam auf die Spirale, das Bett wurde gemacht, die Bettwäsche getauscht, und alles was man zum schlafen braucht war wieder in bester Ordnung. Der Liegeabstand (von Oberseite Matratze bis zum Boden) betrug nun 65 Zentimeter.

Anno 2012 schlafen wir unseren gerechten Schlaf noch immer über diesem selbstgebauten Untergestell. Manchmal hören wir sonderbare Geräusche: ein Knirpsen und ein Piepsen. Auch bilden wir uns ein, daß die Sache dann und wann ein bißchen wankt und wackelt. Schuld ist das Untergestell wovon einige Schrauben mich bitten fester angedreht werden zu wollen.

Unlängst fragte mich meine liebe Gattin, ob es nicht an der Zeit war uns zu besinnen auf die Frage ob nicht ein neues Bett diese unsere alte Konstruktion ersetzen sollte. Ich erschrak sehr und behauptete allen ernstes, daß ich nichts dagegen hatte bis an mein Lebensende auf diesem Bettgestell liegen zu bleiben.

Nein, wir brauchen kein neues Bett. Wir brauchen mehr Schlaf. Denn seit kurzem leide ich an einer ziemlich unschuldigen Krankheit die ich vorher nicht kannte: die Schlaflosigkeit. Sie kennen das: man schläft ein (sagen wir um 0.30 Uhr) und man erwacht wenn die Uhr 3.35 geschlagen hat. Die weitere Zeit bis 4.35 bemüht man sich wieder einzuschlafen. Vergebens. Und dann plötzlich ist man wieder eingeschlafen. Das muß wohl so sein, denn auf der kleinen Weckuhr ist es beim Erwachen genau 7.46.

Einiges Gutes hat diese Schlaflosigkeit schon. In dieser Zeit, so zwischen drei und fünf, werde ich von den fremdesten Gedanken und Ideen überfallen. Zum Beispiel Themen und Ideen für eine neue Bagatelle. So wie diese.

Nachschrift: Auf den Fotos sehen Sie unsere Schlafsituation. Das Bettuntergestell ist dezent von einer Überdecke bedeckt. Der Quillt am Kopfende ist ein Beispiel Frau Terras Werke. Die Bücherschränke ganz links sind zwei von unzählbaren im ganzen Haus. An der Wand meine Ahnengalerie. Hierauf bin ich selbst nebst all meinen Vorfahren abgebildet: vom Vater, Großvater, Ur-Großvater bis zu dessen Vater: mein Ur-Ur-Großvater. Das ganze umfaßt zwei Jahrhunderte.

Die Sache wurde dringend als meine Frau vor einigen Jahren krank wurde und Mühe hatte sich in und aus Bett zu begeben. Das Bett war einfach zu niedrig. Sich selber schlafen legen ging dann noch, aber das Aufstehen und Hochkommen nach dem fröhlichen Erwachen war eine Tortur.

Nach reifer Überlegung haben wir zwei folgenden Plan erarbeitet. Zuerst würde ich mich hinsetzen und eine Zeichnung eines geeigneten Untergestells anfertigen, welches ich nachher nach beiderseitiger Zustimmung aus tüchtigen hölzernen Balken zusammenbasteln sollte.

So geschehen und getan. Aus feinem Kieferholz fabrizierte ich in ebenfalls feiner Handarbeit ein Bettuntergestell in den passenden Maßen. Vor allem die Liegehöhe war wichtig. Auf diesem Untergestell ließen wir dann die schwere metallene, matrazestützende Spirale nieder die noch ganz und gar funktionstüchtig war. Es paßte genau. Danach sammelten wir all unser Kleingeld beisammen und kauften uns eine äußerst teure neue Matratze, wovon jeder behauptete sie sei die beste die man sich vorstellen könnte. Darauf zu schlafen wäre eine Wonne! Kurz und gut, die Matratze mit alles drum und dran kam auf die Spirale, das Bett wurde gemacht, die Bettwäsche getauscht, und alles was man zum schlafen braucht war wieder in bester Ordnung. Der Liegeabstand (von Oberseite Matratze bis zum Boden) betrug nun 65 Zentimeter.

Anno 2012 schlafen wir unseren gerechten Schlaf noch immer über diesem selbstgebauten Untergestell. Manchmal hören wir sonderbare Geräusche: ein Knirpsen und ein Piepsen. Auch bilden wir uns ein, daß die Sache dann und wann ein bißchen wankt und wackelt. Schuld ist das Untergestell wovon einige Schrauben mich bitten fester angedreht werden zu wollen.

Unlängst fragte mich meine liebe Gattin, ob es nicht an der Zeit war uns zu besinnen auf die Frage ob nicht ein neues Bett diese unsere alte Konstruktion ersetzen sollte. Ich erschrak sehr und behauptete allen ernstes, daß ich nichts dagegen hatte bis an mein Lebensende auf diesem Bettgestell liegen zu bleiben.

Nein, wir brauchen kein neues Bett. Wir brauchen mehr Schlaf. Denn seit kurzem leide ich an einer ziemlich unschuldigen Krankheit die ich vorher nicht kannte: die Schlaflosigkeit. Sie kennen das: man schläft ein (sagen wir um 0.30 Uhr) und man erwacht wenn die Uhr 3.35 geschlagen hat. Die weitere Zeit bis 4.35 bemüht man sich wieder einzuschlafen. Vergebens. Und dann plötzlich ist man wieder eingeschlafen. Das muß wohl so sein, denn auf der kleinen Weckuhr ist es beim Erwachen genau 7.46.

Einiges Gutes hat diese Schlaflosigkeit schon. In dieser Zeit, so zwischen drei und fünf, werde ich von den fremdesten Gedanken und Ideen überfallen. Zum Beispiel Themen und Ideen für eine neue Bagatelle. So wie diese.

Nachschrift: Auf den Fotos sehen Sie unsere Schlafsituation. Das Bettuntergestell ist dezent von einer Überdecke bedeckt. Der Quillt am Kopfende ist ein Beispiel Frau Terras Werke. Die Bücherschränke ganz links sind zwei von unzählbaren im ganzen Haus. An der Wand meine Ahnengalerie. Hierauf bin ich selbst nebst all meinen Vorfahren abgebildet: vom Vater, Großvater, Ur-Großvater bis zu dessen Vater: mein Ur-Ur-Großvater. Das ganze umfaßt zwei Jahrhunderte.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 25. Februar 2012

Bagatelle 149 - RAF-verdächtig

terra40, 12:52h

Erfahrene Bagatell-Leserinnen und -Leser wissen wahrscheinlich, daß ich in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in meiner Studentenzeit, jeden Tag von meinem Wohnsitz aus quer durch einen Streifen der Bundesrepublik über Emmerich und Kleve, mit zwischendurch einem Sprung über den Rhein, nach der Universitätsstadt Nimwegen fuhr um dort die ehrenwerte Menschenkenntnisse vermittelnde Psychologie mehr oder weniger wissenschaftlich zu betreiben. Eine kuriose Begebenheit in diesen Jahren, die ich Ihnen jetzt erzählen werde, wird mich bis ans Lebensende begleiten.

Wir reden nicht gerne davon, zu Unrecht natürlich, aber wir schämen uns deren. Über die Tatsache, daß wir uns dann und wann von unseren festen und flüssigen Überflüssigkeiten verabschieden müssen. (Sogar das Schreiben darüber kostet uns Mühe.) Ich meine kurz und gut, daß wir alle schon in Umständen kommen, wo wir die private Toilette mit einem Besuch verehren müssen. Manchmal sind es unverhoffte und unangenehme Umstände.

An einem kühlen Dienstagmorgen in den anfang-siebziger Jahren fuhr ich gerade durch die niederrheinische Kleinstadt Emmerich, als ich plötzlich spürte daß es so weit war: ich mußte auf die Toilette und zwar schnellstens. En just an diesem Augenblick passierte ich den Hauptbahnhof (in sofern man in Emmerich von einem Hauptbahnhof sprechen kann). Weil ich vermutete, daß sich in diesem Bahnhof eine Toilette finden lassen müßte, parkte ich meine Ente (2CV) am Straßenrand und eilte so gut wie es noch ging in den Bahnhof. Dort fand ich tatsächlich eine kleine Reihe öffentlicher Toiletten. Mit halb-offenen (ganz oben und ganz unten) hölzernen Klapptüren die wir alle kennen aus den Cowboysaloons in amerikanischen B-Filmen. Ich wählte die erste beste Tür und, und tief ausatmend, setzte ich mich auf die Toilette. (Wie ekelhaft, diese Ausweitungen, aber sie sind in der Geschichtsbeschreibung unumgänglich.)

Plötzlich war draußen offenbar der Krieg ausgebrochen. Ein Dutzend schwer bewaffnete Polizisten rannte in den Bahnhof hinein. Sie waren nach irgend etwas oder irgend einem auf der Suche: schreiend öffneten sie jede Tür und schauten, wie im Tatort, hinter jede Ecke und Mauer. Einige dieser Polizisten rannten auf die Toilettentüren zu. Alle Saloontürchen klappten auf, wobei die Polizisten sich jedes Mal mit dem Ausruf: 'Wieder nichts!' zur nächsten Tür sputeten. Nur, und völlig unerklärlich, eine Tür ließen sie geschlossen: die meinige. Ich stand inzwischen auf der Toilette und sah durch die Risse in der Holztür wie sich alles vor meinen Augen abspielte.

Auf einmal, plötzlich, waren sie verschwunden. Und es wurde sehr stille im Emmericher Bahnhof. Ich wartete noch zwei Minuten, tat endlich wofür ich gekommen war, und schlich hinaus. Schweißgebadet bestieg ich meine Ente, seufzte noch einmal tief und gründlich, und fuhr westwärts Richtung Rheinbrücke, Kleve und Nimwegen.

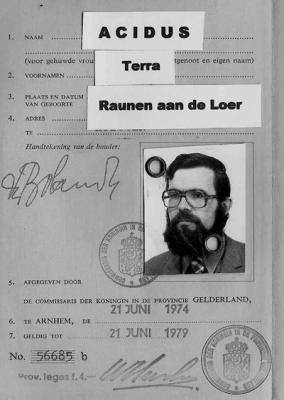

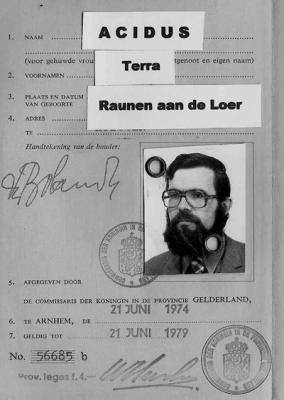

Damals, in diesen siebziger Jahren, waren meine Haare schwarz und ziemlich lange. Desgleichen mein Ober- und Unterlippenbart. Auf meinem Führerschein aus dieser Zeit sehen Sie meinen fingierten Namen und mein wahres derzeitiges Äußeres.

Damals, in diesen Siebzigern, standen oftmals deutsche Grenzsoldaten schwer bewaffnet und in kugelsicheren Westen gekleidet an den Grenzübergängen und lauerten auf jeden langhaarigen, schwarzbärtigen Studenten der in einer milchweißen 2CV die Grenze überquerte. Es war die RAF-Zeit. Die Bundesrepublik war in Not. Überall, sogar im Emmericher Hauptbahnhof, vermutete man Leute die sich dieser RAF-Ideologie verbunden fühlten und sich in Bahnhofstoiletten verbargen. Sie konnten nicht wissen, daß dieser Terra noch keine Fliege etwas antut. Bis heute nicht.

Wir reden nicht gerne davon, zu Unrecht natürlich, aber wir schämen uns deren. Über die Tatsache, daß wir uns dann und wann von unseren festen und flüssigen Überflüssigkeiten verabschieden müssen. (Sogar das Schreiben darüber kostet uns Mühe.) Ich meine kurz und gut, daß wir alle schon in Umständen kommen, wo wir die private Toilette mit einem Besuch verehren müssen. Manchmal sind es unverhoffte und unangenehme Umstände.

An einem kühlen Dienstagmorgen in den anfang-siebziger Jahren fuhr ich gerade durch die niederrheinische Kleinstadt Emmerich, als ich plötzlich spürte daß es so weit war: ich mußte auf die Toilette und zwar schnellstens. En just an diesem Augenblick passierte ich den Hauptbahnhof (in sofern man in Emmerich von einem Hauptbahnhof sprechen kann). Weil ich vermutete, daß sich in diesem Bahnhof eine Toilette finden lassen müßte, parkte ich meine Ente (2CV) am Straßenrand und eilte so gut wie es noch ging in den Bahnhof. Dort fand ich tatsächlich eine kleine Reihe öffentlicher Toiletten. Mit halb-offenen (ganz oben und ganz unten) hölzernen Klapptüren die wir alle kennen aus den Cowboysaloons in amerikanischen B-Filmen. Ich wählte die erste beste Tür und, und tief ausatmend, setzte ich mich auf die Toilette. (Wie ekelhaft, diese Ausweitungen, aber sie sind in der Geschichtsbeschreibung unumgänglich.)

Plötzlich war draußen offenbar der Krieg ausgebrochen. Ein Dutzend schwer bewaffnete Polizisten rannte in den Bahnhof hinein. Sie waren nach irgend etwas oder irgend einem auf der Suche: schreiend öffneten sie jede Tür und schauten, wie im Tatort, hinter jede Ecke und Mauer. Einige dieser Polizisten rannten auf die Toilettentüren zu. Alle Saloontürchen klappten auf, wobei die Polizisten sich jedes Mal mit dem Ausruf: 'Wieder nichts!' zur nächsten Tür sputeten. Nur, und völlig unerklärlich, eine Tür ließen sie geschlossen: die meinige. Ich stand inzwischen auf der Toilette und sah durch die Risse in der Holztür wie sich alles vor meinen Augen abspielte.