... newer stories

Donnerstag, 25. November 2010

Bagatelle LXXXI - Weihnachtsbuch

terra40, 19:45h

Kugel, Baum, Stollen, Buch und Lied haben etwas gemeinsam. Wenn man nämlich die Drei Könige aus dem Morgenland und die Hirten aus dem Gefilde Efrathas hinzunimmt (alles Weihnachtengetue also) entstehen Begriffe ohne welche keine frohe Weihnacht denkbar ist.

Nun ja, Weihnachtsstollen und Weihnachtslieder schon, aber Weihnachtsbuch? Gibt es denn solche? Es gibt sie. Wenn diese ihnen unbekannt vorkommen sollten, liegt das wahrscheinlich am Grad der Säkularisation die in ihrem und meinem täglichen Leben gang und gäbe geworden ist.

Früher war alles anders, nicht besser. Früher bekam man am Weihnachtstag ein Weihnachtsbuch. Das geschah am Weihnachtsfest welches die örtliche Sonntagsschule feierte. Von Montag bis Samstag gingen wir zu der öffentlichen Dorfgrundschule; Sonntags gingen wir in die Sonntagsschule. Im selben Gebäude, zusammen mit denselben Kindern aus der öffentlichen Klasse. Wir sangen dieselben Lieder, wir hörten dieselben biblischen Geschichten. Wir benahmen uns am Sonntag genau so wie in der Woche: dann und wann brachten wir unsere Lehrer zu größter Wut um uns danach scheinheilig zu entschuldigen.

Der Ort des Weihnachtsfestes war die Kirche, welche wir extra für’s große Fest im Dorf gelassen hatten. Es dauerte so von 18 bis 21 Uhr. Es war immer voller Kinder, Eltern und weitere Dorfsbewohner die gerne die alten vertrauten Lieder mitsangen und sich die Weihnachtsgeschichten anhörten. Von denen gab es zwei: die Geschichte von der Geburt Christi und die Geschichte von armen Kindern die vor Kälte und Hunger fast auf der Straße geblieben waren, bis sie von einigen gutmütigen Nachbarn ein Butterbrot und einen Schluck lauwarme Milch bekamen. Zwischen diesen zwei Geschichten gab es für uns richtig warme Schokoladenmilch die wir aus Tassen trunken welche, von Zuhause mitgenommen, an einer Schnur um unseren Hals hingen. Beim nach Hause gehen bekamen wir eine traditionelle Apfelsine.

Ziemlich am Ende der Veranstaltung kam der große Augenblick worauf ich ein Jahr lang gewartet hatte. Einer vom Sonntagsschulvorstand bestieg eine Kirchenbank, las die Namen der Klasse vor und überreichte jedem der genannten ein Buch, ein Weihnachtsbuch.

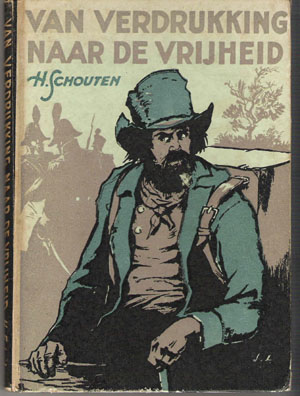

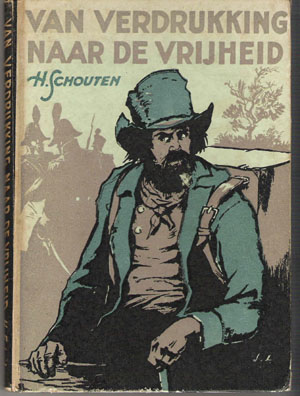

Im Jahre 1949 bekam ich das Buch: Van verdrukking naar de vrijheid (Von Unterdrückung in die Freiheit), in der Tat ein Buchtitel der nie seine Prägnanz verliert. Das Buch beschrieb die Abenteuer eines holländischen jungen Mannes der von Napoleon gebeten worden war sich seinem Heer nach Rußland anzuschließen. Es hatte 92 Seiten und einen harten Umschlag. Ein hart gebundenes Buch mit wenig Seiten war damals viel mehr wert als ein dickes Buch in einem weichen, wie wir sagten: schlappen Umschlag.

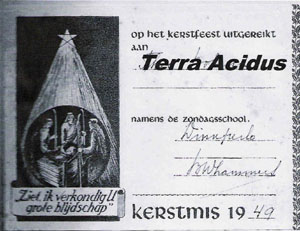

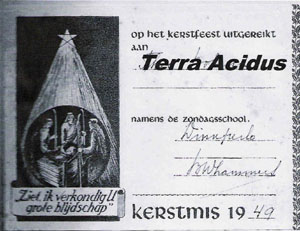

Laut Buchetikett ist mir dieses Weihnachtsbuch (eines aus der Reihe Weihnachtsbücher aus meinem Bücherschrank) geschenkt worden vom Herrn B. Lammers. Der Herr Lammers war leidenschaftlicher Freigeselle, begnadeter Schachspieler, Sonntagsschullehrer und Vorsitzender des hiesigen Turnvereins. Nebenbei war er Personalchef in einem großen Werk wo man sehr dünne Metallfaser zu einer Metallstoff webte. 2007 starb er im Alter von 87 Jahren. Seine schöne Handschrift lebt weiter in meinem Weihnachtsbuch.

Nun ja, Weihnachtsstollen und Weihnachtslieder schon, aber Weihnachtsbuch? Gibt es denn solche? Es gibt sie. Wenn diese ihnen unbekannt vorkommen sollten, liegt das wahrscheinlich am Grad der Säkularisation die in ihrem und meinem täglichen Leben gang und gäbe geworden ist.

Früher war alles anders, nicht besser. Früher bekam man am Weihnachtstag ein Weihnachtsbuch. Das geschah am Weihnachtsfest welches die örtliche Sonntagsschule feierte. Von Montag bis Samstag gingen wir zu der öffentlichen Dorfgrundschule; Sonntags gingen wir in die Sonntagsschule. Im selben Gebäude, zusammen mit denselben Kindern aus der öffentlichen Klasse. Wir sangen dieselben Lieder, wir hörten dieselben biblischen Geschichten. Wir benahmen uns am Sonntag genau so wie in der Woche: dann und wann brachten wir unsere Lehrer zu größter Wut um uns danach scheinheilig zu entschuldigen.

Der Ort des Weihnachtsfestes war die Kirche, welche wir extra für’s große Fest im Dorf gelassen hatten. Es dauerte so von 18 bis 21 Uhr. Es war immer voller Kinder, Eltern und weitere Dorfsbewohner die gerne die alten vertrauten Lieder mitsangen und sich die Weihnachtsgeschichten anhörten. Von denen gab es zwei: die Geschichte von der Geburt Christi und die Geschichte von armen Kindern die vor Kälte und Hunger fast auf der Straße geblieben waren, bis sie von einigen gutmütigen Nachbarn ein Butterbrot und einen Schluck lauwarme Milch bekamen. Zwischen diesen zwei Geschichten gab es für uns richtig warme Schokoladenmilch die wir aus Tassen trunken welche, von Zuhause mitgenommen, an einer Schnur um unseren Hals hingen. Beim nach Hause gehen bekamen wir eine traditionelle Apfelsine.

Ziemlich am Ende der Veranstaltung kam der große Augenblick worauf ich ein Jahr lang gewartet hatte. Einer vom Sonntagsschulvorstand bestieg eine Kirchenbank, las die Namen der Klasse vor und überreichte jedem der genannten ein Buch, ein Weihnachtsbuch.

Im Jahre 1949 bekam ich das Buch: Van verdrukking naar de vrijheid (Von Unterdrückung in die Freiheit), in der Tat ein Buchtitel der nie seine Prägnanz verliert. Das Buch beschrieb die Abenteuer eines holländischen jungen Mannes der von Napoleon gebeten worden war sich seinem Heer nach Rußland anzuschließen. Es hatte 92 Seiten und einen harten Umschlag. Ein hart gebundenes Buch mit wenig Seiten war damals viel mehr wert als ein dickes Buch in einem weichen, wie wir sagten: schlappen Umschlag.

Laut Buchetikett ist mir dieses Weihnachtsbuch (eines aus der Reihe Weihnachtsbücher aus meinem Bücherschrank) geschenkt worden vom Herrn B. Lammers. Der Herr Lammers war leidenschaftlicher Freigeselle, begnadeter Schachspieler, Sonntagsschullehrer und Vorsitzender des hiesigen Turnvereins. Nebenbei war er Personalchef in einem großen Werk wo man sehr dünne Metallfaser zu einer Metallstoff webte. 2007 starb er im Alter von 87 Jahren. Seine schöne Handschrift lebt weiter in meinem Weihnachtsbuch.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 18. November 2010

Bagatelle LXXX - Grenzgeschichten

terra40, 22:28h

Von zwei Büchern möchte ich heute berichten. Beide sind so völlig von einander verschieden, daß man es nicht für wahr und möglich hält, daß der eine Autor in zwei Fällen derselbe ist. Denn dás ist beweisbar wahr: die Bücher, beide, sind von zwei Autoren verfaßt worden. Von denen bin ich, ihr untertänigster Bagatellist, der eine. Der andere ist in beiden Fällen ein Kollege und Freund zugleich. Aber nicht derselbe.

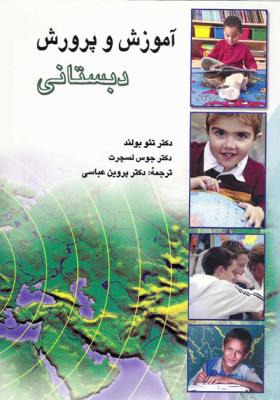

Das eine Buch heißt: Primary Prospects – Developments in Primary Education in some European Countries. Wenn zum Beispiel jemand wissen möchte in wiefern das Kerncurriculum der deutschen Primarstufe von dem der norwegischen Grundschulen abweicht, könnte in diesem Buch einiges darüber lesen. (Kein spannender Stoff, zugegeben, aber interessant genug für die wenigen Interessenten.) Mein Co-Autor, Dr. Letschert, und ich haben uns jedenfalls bemüht so zu schreiben, daß nicht einem die Lust zum Lesen schon nach zweiundzwanzig Zeilen vergeht. Von dem Buch ist übrigens eine Übersetzung in Farsi erschienen. Unser Buch ist jetzt auch von rechts nach links und von hinten nach vorne zu lesen. Wenn man ’s kann und ich kann es nicht. Ich kann mein eigenes Buch nicht mehr lesen.

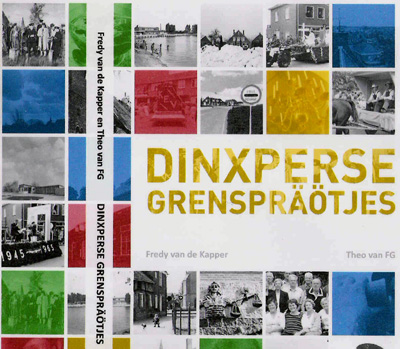

Das zweite Buch enthält Jugenderinnerungen. Geschichten die sich rundum die alte Dorfskirche abspielen in einem Ort das sich dadurch auszeichnet daß die Staatsgrenze zwischen Deutschland und den Niederlanden sich quer durchs Dorf hinzieht. Der Hellweg ist der Länderscheitelpunkt: die Straße ist holländisch, der anliegende Bürgersteig ist deutsch.

Hier ist mein Co-Autor ein Jugendfreund. Er wurde westlich der Kirche geboren, ich süd-östlich. Zusammen (immer in derselben Klasse) wanderten wir durch die Jahre der Grundschule und der Sekundarstufe. Zusammen besuchten wir fünf lange Jahre die Lehrerausbildung. Mein Freund wurde Mathematiklehrer, ich selber Grundschullehrer und später Berater und Forscher in Sachen Unterrichtspsychologie und Curriculumplanung.

Viele Jahre haben wir, mein Freund und ich, uns kaum gesehen. Bis wir eines Tages feststellten, daß wir beide Geschichtenschreiber waren. Geschichten unter anderem über unsere Grenzdorfjugend, kurz nach Kriegsende, wo alle Häuser um der Kirche herum in Trümmer lagen.

Einige dieser Geschichten sind jetzt in Buchform erschienen. Der Titel ist etwas behäbig und wenig originell: Dinxperse Grenspräötjes. Dinxper ist der Name des Ortes, präötjes heißt in etwa Plausch oder Klatschgespräche. Und was Grens bedeutet brauch’ ich ihnen wohl nicht zu erklären. Das Büchlein ist geschrieben worden in der Umgangssprache (Dialekt) unserer Gegend. Nicht gerade ein wissenschaftlich herausragendes Buch. Aber es gefällt anscheinend vielen, und das kann man von einem wissenschaftlichen Schmöker kaum sagen.

Das eine Buch heißt: Primary Prospects – Developments in Primary Education in some European Countries. Wenn zum Beispiel jemand wissen möchte in wiefern das Kerncurriculum der deutschen Primarstufe von dem der norwegischen Grundschulen abweicht, könnte in diesem Buch einiges darüber lesen. (Kein spannender Stoff, zugegeben, aber interessant genug für die wenigen Interessenten.) Mein Co-Autor, Dr. Letschert, und ich haben uns jedenfalls bemüht so zu schreiben, daß nicht einem die Lust zum Lesen schon nach zweiundzwanzig Zeilen vergeht. Von dem Buch ist übrigens eine Übersetzung in Farsi erschienen. Unser Buch ist jetzt auch von rechts nach links und von hinten nach vorne zu lesen. Wenn man ’s kann und ich kann es nicht. Ich kann mein eigenes Buch nicht mehr lesen.

Das zweite Buch enthält Jugenderinnerungen. Geschichten die sich rundum die alte Dorfskirche abspielen in einem Ort das sich dadurch auszeichnet daß die Staatsgrenze zwischen Deutschland und den Niederlanden sich quer durchs Dorf hinzieht. Der Hellweg ist der Länderscheitelpunkt: die Straße ist holländisch, der anliegende Bürgersteig ist deutsch.

Hier ist mein Co-Autor ein Jugendfreund. Er wurde westlich der Kirche geboren, ich süd-östlich. Zusammen (immer in derselben Klasse) wanderten wir durch die Jahre der Grundschule und der Sekundarstufe. Zusammen besuchten wir fünf lange Jahre die Lehrerausbildung. Mein Freund wurde Mathematiklehrer, ich selber Grundschullehrer und später Berater und Forscher in Sachen Unterrichtspsychologie und Curriculumplanung.

Viele Jahre haben wir, mein Freund und ich, uns kaum gesehen. Bis wir eines Tages feststellten, daß wir beide Geschichtenschreiber waren. Geschichten unter anderem über unsere Grenzdorfjugend, kurz nach Kriegsende, wo alle Häuser um der Kirche herum in Trümmer lagen.

Einige dieser Geschichten sind jetzt in Buchform erschienen. Der Titel ist etwas behäbig und wenig originell: Dinxperse Grenspräötjes. Dinxper ist der Name des Ortes, präötjes heißt in etwa Plausch oder Klatschgespräche. Und was Grens bedeutet brauch’ ich ihnen wohl nicht zu erklären. Das Büchlein ist geschrieben worden in der Umgangssprache (Dialekt) unserer Gegend. Nicht gerade ein wissenschaftlich herausragendes Buch. Aber es gefällt anscheinend vielen, und das kann man von einem wissenschaftlichen Schmöker kaum sagen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 9. November 2010

Bagatelle LXXIX - Auf Entwicklung fixiert

terra40, 21:15h

Wir leben - wie Sie vielleicht schon wissen - in einem alten Bauernhof der sich dadurch auszeichnet daß er in Form von Kellern, Dachböden und sonstigen Anbauten genug Raum bietet um unbrauchbare, schlecht aussehende und völlig nutzlose Unutensilien aufzubewahren. Statt sie dem geachteten und geschätzten, umweltbesorgten Müllabführer anzuvertrauen, schleppen wir die alten Sachen auf den Dachboden der Scheune, wo sie von ihrer Rente genießen und nach und nach zu Staub zurückkehren.

Dort, in einer dunklen Ecke, seh’ ich ihn: meinen Meopta II, Marke Opemus, meinen uralten Vergrößerer. Baujahr unbekannt, wahrscheinlich um 1960, und (wenn ich mich nicht irre) stammend aus einem Bauern- und Arbeiterstaat östlich der Elbe. Und wie so oft in ähnlichen Situationen kommt sofort die äußerst angemessene Frage bei solchen Gelegenheiten: tut er ’s (noch) oder tut er ’s nicht (mehr)? Und wie so oft, auf dem Fuße gefolgt, die Tat beim Wort nehmend, folgt die Probe aufs Exempel.

Mit Hilfe von einem Kabel und einer Steckdose verschaffe ich mir 220 Volt, schalte, durch das hin- und her bewegen eines Hebels, den Apparat ein, und siehe da: es ward Licht! Ein von Staub umschlungener Strahl von oben nach unten gelingt es schließlich sich durch ein rotfarbiges Gläschen zu pressen und einen hölzernen Plateau zu erreichen. Auf diesem Tischlein lag früher das zu belichtende Fotopapier (damals noch mit Ph geschrieben). Ein paar Meter weiter standen die zwei Schalen: die erste mit Entwickler worin das belichtete Blatt Papier genau zwanzig Sekunden zu baden hatte, die zweite mit dem säurigen Fixiermittel das dem Bilde erlaubte das Tageslicht zu erblicken. Schließlich folgte das Trocknen der fabelhaften 18*24-Bilder – mit vorzugsweise vielen romantischen Waldwegaufnahmen - an der Wäscheleine. Damals nicht auf einem Scheunedachboden, sondern in einem Badezimmer, das mit viel Sorgfalt und Mühe völlig verdunkelt wurde. Wie in Freudenhäusern war nur eine rote Lampe gestattet. Das échte photographische Rotlichtmilieu also.

Alles was man braucht um ein Bild aufs Papier zu bekommen ist noch da. Wenn ich wollte könnte ich den Vergrößerer zu neuen Ruhm verhelfen. Aber natürlich will ich nicht. Ich mache mit meiner kleinen Digitalkamera ein Erinnerungsbild. Mit viel Staub. Danach befördere ich den Vergrößerer samt Hilfsmittel an seinen alten Platz: eine Kiste in einer Dachbodenecke. Nach zwei Minuten spricht niemand mehr über dieses Ereignis. Kein Staub wirbelt mehr auf. Das digitale Zeitalter regiert.

Dort, in einer dunklen Ecke, seh’ ich ihn: meinen Meopta II, Marke Opemus, meinen uralten Vergrößerer. Baujahr unbekannt, wahrscheinlich um 1960, und (wenn ich mich nicht irre) stammend aus einem Bauern- und Arbeiterstaat östlich der Elbe. Und wie so oft in ähnlichen Situationen kommt sofort die äußerst angemessene Frage bei solchen Gelegenheiten: tut er ’s (noch) oder tut er ’s nicht (mehr)? Und wie so oft, auf dem Fuße gefolgt, die Tat beim Wort nehmend, folgt die Probe aufs Exempel.

Mit Hilfe von einem Kabel und einer Steckdose verschaffe ich mir 220 Volt, schalte, durch das hin- und her bewegen eines Hebels, den Apparat ein, und siehe da: es ward Licht! Ein von Staub umschlungener Strahl von oben nach unten gelingt es schließlich sich durch ein rotfarbiges Gläschen zu pressen und einen hölzernen Plateau zu erreichen. Auf diesem Tischlein lag früher das zu belichtende Fotopapier (damals noch mit Ph geschrieben). Ein paar Meter weiter standen die zwei Schalen: die erste mit Entwickler worin das belichtete Blatt Papier genau zwanzig Sekunden zu baden hatte, die zweite mit dem säurigen Fixiermittel das dem Bilde erlaubte das Tageslicht zu erblicken. Schließlich folgte das Trocknen der fabelhaften 18*24-Bilder – mit vorzugsweise vielen romantischen Waldwegaufnahmen - an der Wäscheleine. Damals nicht auf einem Scheunedachboden, sondern in einem Badezimmer, das mit viel Sorgfalt und Mühe völlig verdunkelt wurde. Wie in Freudenhäusern war nur eine rote Lampe gestattet. Das échte photographische Rotlichtmilieu also.

Alles was man braucht um ein Bild aufs Papier zu bekommen ist noch da. Wenn ich wollte könnte ich den Vergrößerer zu neuen Ruhm verhelfen. Aber natürlich will ich nicht. Ich mache mit meiner kleinen Digitalkamera ein Erinnerungsbild. Mit viel Staub. Danach befördere ich den Vergrößerer samt Hilfsmittel an seinen alten Platz: eine Kiste in einer Dachbodenecke. Nach zwei Minuten spricht niemand mehr über dieses Ereignis. Kein Staub wirbelt mehr auf. Das digitale Zeitalter regiert.

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 31. Oktober 2010

Bagatelle LXXVIII - Gras im Rücken

terra40, 23:18h

Kaum ist die Sommerzeit dahin, kaum hab’ ich die Uhr eine Stunde zurückversetzt, und schon sehne ich mich sehr nach diesen herrlichen Sommeraugenblicken im hohen Gras, wobei ich mir die Wolken am Himmel betrachte. Denn nichts schöneres auf dieser Welt als das Wolkenpanorama.

Ich liege auf dem Rücken im weichen, duftreichen Gras, sehe in die Lüfte und bemerke wie sehr diese eine Wolke die geographischen Formen Portugals ähnelt. Die darauffolgende ist – kein Zweifel möglich – eine monströse Gestalt wovor wir als Kinder große Angst haben. Und wie schnell sie den Himmel entlang fliegen, kommen und gehen! Der Wind bläst sie heute ostwärts. Dadurch sehen meine Nachbarn, welche im Atlas rechts von mir wohnen, sie später als ich. Aber wenn ich meinen orientalischen Freund frage ob er Portugal auch gesehen habe, ist die Antwort klar und bejahend deutlich.

Nicht jeder mag das, das auf dem Rücken im Gras liegen. Nach zehn Minuten spürt man den harten Untergrund. Steif und stramm verlassen wir das Gelände um nach Hause zu gehen. Unterwegs denke ich dabei an meine Zeit als Verteidiger des Vaterlandes. Wieso und weshalb?

Ich wohne in einem Land wo man vor vierzig Jahren noch die Wehrpflicht kannte. Deshalb mußte ich fast zwei Jahre - nicht sehr freiwillig - lernen wie man am besten einen imaginären Feind bekämpft. Mit Waffengewalt oder mit giftigen Worten und Parolen. Man lehrte mich auch wie man, unter freiem Himmel, auf dem Rücken schläft.

Nicht im Gras sollte man sich zur Ruhe begeben, aber im Sand. Man legt sich hin – auf dem Rücken wohlgemerkt - und schaufelt sich sieben Höhlen: eine für den Kopf, zwei für die Schultern, zwei für die Hinterbacken und zwei für die Hacken. Man fühlt jetzt daß jeder Körperteil vom Boden getragen wird. Leg’ dann eine Decke unter dir und eine über dich und wenn du müde genug bist, wirst du schlafen wie eine Rose. Und wenn du nicht schlafen kannst, siehst du auf die Sterne am Himmel. Sterne statt Wolken.

Ich liege auf dem Rücken im weichen, duftreichen Gras, sehe in die Lüfte und bemerke wie sehr diese eine Wolke die geographischen Formen Portugals ähnelt. Die darauffolgende ist – kein Zweifel möglich – eine monströse Gestalt wovor wir als Kinder große Angst haben. Und wie schnell sie den Himmel entlang fliegen, kommen und gehen! Der Wind bläst sie heute ostwärts. Dadurch sehen meine Nachbarn, welche im Atlas rechts von mir wohnen, sie später als ich. Aber wenn ich meinen orientalischen Freund frage ob er Portugal auch gesehen habe, ist die Antwort klar und bejahend deutlich.

Nicht jeder mag das, das auf dem Rücken im Gras liegen. Nach zehn Minuten spürt man den harten Untergrund. Steif und stramm verlassen wir das Gelände um nach Hause zu gehen. Unterwegs denke ich dabei an meine Zeit als Verteidiger des Vaterlandes. Wieso und weshalb?

Ich wohne in einem Land wo man vor vierzig Jahren noch die Wehrpflicht kannte. Deshalb mußte ich fast zwei Jahre - nicht sehr freiwillig - lernen wie man am besten einen imaginären Feind bekämpft. Mit Waffengewalt oder mit giftigen Worten und Parolen. Man lehrte mich auch wie man, unter freiem Himmel, auf dem Rücken schläft.

Nicht im Gras sollte man sich zur Ruhe begeben, aber im Sand. Man legt sich hin – auf dem Rücken wohlgemerkt - und schaufelt sich sieben Höhlen: eine für den Kopf, zwei für die Schultern, zwei für die Hinterbacken und zwei für die Hacken. Man fühlt jetzt daß jeder Körperteil vom Boden getragen wird. Leg’ dann eine Decke unter dir und eine über dich und wenn du müde genug bist, wirst du schlafen wie eine Rose. Und wenn du nicht schlafen kannst, siehst du auf die Sterne am Himmel. Sterne statt Wolken.

... link (4 Kommentare) ... comment

Samstag, 23. Oktober 2010

Bagatelle LXXVII - Gasthofbrücke

terra40, 20:07h

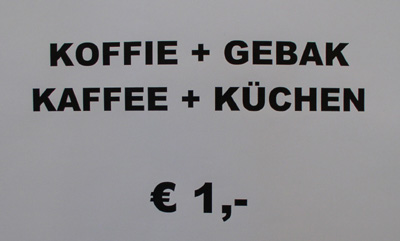

Das hier ist keine Wirtschaft, keine Gaststätte oder Ausschank. Dennoch kann ich Sie einladen dort mit mir ein frisches Bier zu trinken. Es ist auch keine Kneipe, Schenke oder Bar. Aber man schenkt uns (gegen Zahlung) gerne ein Glas reinen Rheinwein ein. Tee oder Kaffee mit Kuchen gibt es auch. Aber es ist noch immer kein Wirtshaus.

Es ist eine Taverne. Abgeleitet vom mitteldeutschen taberna und vom niederländischen taveerne. Sie liegt weder in Holland, noch in Deutschland. Sie liegt – und das ist das besondere – oberhalb der Straße welche hier die Staatsgrenze zwischen der Bundesrepublik und den Niederlanden bildet. Sie befindet sich hoch über den Hellweg, in der Verbindung zwischen einem niederländischen Zentrum für ältere Landsleute denen es (gesundheitlich oder psychisch) nicht so gut geht wie Ihnen oder mir, und die deshalb in einem Sorgezentrum ihre Tage verbringen. Am anderen Ende gibt es eine vergleichbare deutsche Einrichtung. Dort wohnen Menschen in einer Wohngemeinschaft wo sie von sachverständigen Hilfskräften Tag und Nacht betreut werden.

Interessant ist auch daß beide Einrichtungen von denselben Vorkehrungen gebrauch machen. So geht die niederländische Nachtschwester auch zu deutschen Pazienten an der anderen Seite des Korridors. Und der Sanitätswagen bringt holländische Unfallpazienten zum Krankenhaus in der zehn Km weiter gelegenen Stadt Bocholt (Westfalen). Es funktioniert prächtig.

Die Leute an beiden Seiten der Grenze sind es von Jugend auf gewohnt sich als gute Nachbarn zu verhalten. Sie sagen: jeder spricht über europäische Zusammenarbeit. Wir praktizieren es. Und recht haben sie.

Darum treffen wir uns in kürze in der Taverne. Ich lade Sie ein. Wir genießen dort den Kaffee mit Kuchen (mit oder ohne Umlaut), oder bevorzugen Sie ein köstliches Täßchen Tee? Wir freuen uns über die grenzenlose Aussicht und sagen uns, daß es sich hier an der unsichtbaren Grenze gut leben läßt.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 14. Oktober 2010

Bagatelle LXXVI - Zwiegespann & Zwiespalt

terra40, 23:42h

Bitter kalt, nicht? (’t Is vinnig koud.)

Ach was! Hab dich nicht so! (Dat is ‘t niet.)

Jetzt, im Oktober, wo der erste Nachtfrost auf leisen Sohlen näher kommt, freuen wir uns schon auf die kommenden winterlichen Zwiegespräche, wie sie Rembrandt 1639 in unnachahmlichen Stichen festgehalten hat.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 10. Oktober 2010

Bagatelle LXXV - Eine unmögliche Figur

terra40, 00:03h

Was mag der wohl meinen? Einen Damenseufzer beim Blick im Badewannenspiegel? Das Benehmen des geehrten Gatten beim diesjährigen Jahresempfang des OB? (Nachdem er nur zwei Wodkas zu sich genommen hatte, konnte er kein vernünftiges, geschweige denn ordentliches Gespräch mehr führen.) Oder ist es eine rätselhafte Figur aus dem Schachspiel? Ein unbeweglicher Springer vielleicht, der sich benimmt wie ein Läufer?

Nein, es ist das Kalenderblatt das einer meiner Neffen mir zu Liebe mir hat zukommen lassen. Sie wissen wie das geht. Da, manchmal am kleinsten Örtchen im Hause, hängt der Abreißkalender. Und mit einem Griff verschieben wir das Datum von gestern auf heute, den 25. September.

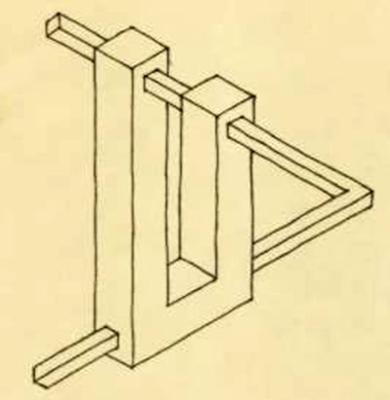

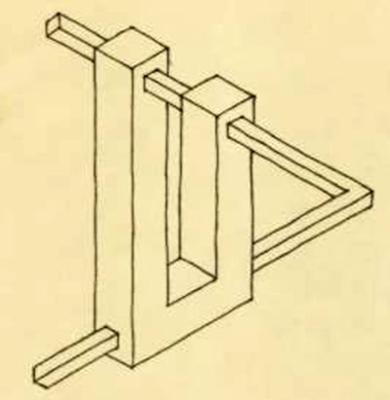

Was zeigt uns heute wieder mal der Abreißer? Welche Überraschung hat er für uns in petto? Am 25. September ist es eine unmögliche Figur. Bestehend aus neun Würfeln die auf eine unmögliche Art und Weise an einander verknüpft sind. Ein berühmtes Bild des schwedischen Designers und Grafikers Oscar Reutersvärd. So berühmt, daß aus ihm eine 25cents Briefmarke geworden ist. Wir sehen ein Dreieck und können mit einiger Phantasie von dem einen auf den nächsten Kubus springen oder klettern, bis wir die Ausgangslage wieder erreicht haben.

Diese Mischung zwischen zwei- und dreidimensional befremdet. Wir fühlen uns übergangen und auf den Arm genommen. Einer versucht uns reinzulegen. Mit nur wenigen Linien zeigt der Graphiker uns eine anormale, verschwommene und verworrene Welt in der es keinen normalen Weg gibt der uns aufatmen läßt. Jedoch, die Figur ist schlichtweg schön. Interessant auf jedem Fall.

Vor geraumer Zeit brauchte ich diese unmögliche Figur (in einer gering abgeänderten Form) für den Umschlag eines Buches. Worauf ich dem Herrn Reutersvärd, irgendwo in Schweden wohnhaft, einen Brief schrieb mit der Bitte um Zustimmung. Sie mögen sich meine Glückseligkeit vorstellen, als bald darauf ein sehr freundlicher Brief aus Schweden eintraf mit Herrn Reutersvärds Bewilligung. Der Graphiker hatte noch eine kostbare Überraschung hinzugefügt: eine neue, speziell für mich entworfene, unmögliche Figur, oder ‘perspectives japonaise’ wie Reutersvärd seine Unmöglichkeiten nannte. Meine Figur ist die perspective japonaise No. 482, für die ich den Entwerfer und Schenker noch jeden Tag dankbar bin.

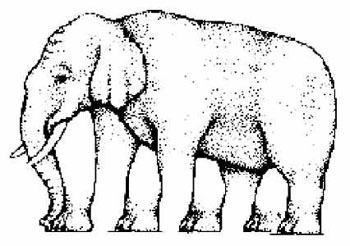

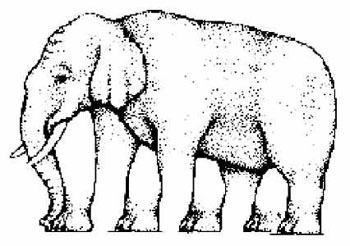

Herr Reutersvärds Interesse galt nicht nur geometrischen Figuren. Haben Sie je solch einen unmöglichen Elefanten gesehen? Das meine ich.

Nein, es ist das Kalenderblatt das einer meiner Neffen mir zu Liebe mir hat zukommen lassen. Sie wissen wie das geht. Da, manchmal am kleinsten Örtchen im Hause, hängt der Abreißkalender. Und mit einem Griff verschieben wir das Datum von gestern auf heute, den 25. September.

Was zeigt uns heute wieder mal der Abreißer? Welche Überraschung hat er für uns in petto? Am 25. September ist es eine unmögliche Figur. Bestehend aus neun Würfeln die auf eine unmögliche Art und Weise an einander verknüpft sind. Ein berühmtes Bild des schwedischen Designers und Grafikers Oscar Reutersvärd. So berühmt, daß aus ihm eine 25cents Briefmarke geworden ist. Wir sehen ein Dreieck und können mit einiger Phantasie von dem einen auf den nächsten Kubus springen oder klettern, bis wir die Ausgangslage wieder erreicht haben.

Diese Mischung zwischen zwei- und dreidimensional befremdet. Wir fühlen uns übergangen und auf den Arm genommen. Einer versucht uns reinzulegen. Mit nur wenigen Linien zeigt der Graphiker uns eine anormale, verschwommene und verworrene Welt in der es keinen normalen Weg gibt der uns aufatmen läßt. Jedoch, die Figur ist schlichtweg schön. Interessant auf jedem Fall.

Vor geraumer Zeit brauchte ich diese unmögliche Figur (in einer gering abgeänderten Form) für den Umschlag eines Buches. Worauf ich dem Herrn Reutersvärd, irgendwo in Schweden wohnhaft, einen Brief schrieb mit der Bitte um Zustimmung. Sie mögen sich meine Glückseligkeit vorstellen, als bald darauf ein sehr freundlicher Brief aus Schweden eintraf mit Herrn Reutersvärds Bewilligung. Der Graphiker hatte noch eine kostbare Überraschung hinzugefügt: eine neue, speziell für mich entworfene, unmögliche Figur, oder ‘perspectives japonaise’ wie Reutersvärd seine Unmöglichkeiten nannte. Meine Figur ist die perspective japonaise No. 482, für die ich den Entwerfer und Schenker noch jeden Tag dankbar bin.

Herr Reutersvärds Interesse galt nicht nur geometrischen Figuren. Haben Sie je solch einen unmöglichen Elefanten gesehen? Das meine ich.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 5. Oktober 2010

Bagatelle LXXIV - Spitzweg

terra40, 00:02h

Ich schäme mich dessen nicht: ich liebe das Schreiben und Zeichnen mit Hilfe eines ordinären Bleistiftes. Dieser zederhölzerne Schreibapparat mit seinem bleiernen, grauenhaftschwarzen Kern. Einfach in der Handhabe und großartig in der Leistung. Nur das fortwährende Abbrechen der Spitze läßt mich mit Seufzen aufhorchen, Ärgernis verbreiten und sogar leicht wütend in Verzweiflung trauern. Ja doch: die Spitze ist weg, futsch, verschwunden. Und wie oft muß man feststellen daß die Suche nach dem Anspitzer jetzt unbedingt anfangen soll, will man innerhalb einer halben Stunde etwas Vernünftiges aufs Papier gebracht haben. Denn Anspitzer liegen immer dort im Haus wo man sie, Ehrenwort, niemals hat hingelegt.

Wieso und weshalb spricht man von ‘Blei’ in ‘Bleistift’? Ich habe mich beraten lassen von einigen Sachverständigen. Diese behaupten, daß man früher das Graphit - als tragender Kern des Schreibstocks - für eine minderwertige Qualität Bleierz gehalten habe. Wie auch immer, der Name Bleistift ist mir geläufiger als der etwas unecht anmutender Begriff: Graphitstift. Dabei muß ich immer an die üppigen Wandmalereien in den U-Bahn-Gängen denken.

Ich weiß es noch genau. Der Vorgang steht klar und deutlich in meinem Gedächtnis. Da kommt, wie am jeden Montagmorgen, der Herr Grundschullehrer. In der einen Hand trägt er die Gimborn-Tintenflasche womit er den dickgläsernen Behälter in unserer hölzernen Schulbank füllt. In der anderen Hand eine Schachtel mit kupferfarbigen metallenen Federn die man in den Holzhandgriff schiebt. Der gütige Herr Lehrer schenkt uns jede neue Woche Tinte und Feder. Er sagt: So, nun schreibt mal mit Feder und Tinte schön in euren Schönschriftheften. Sonst schreibt ihr bitte nur mit Bleistift und – an der Tafel wenn ich’s erlaube - mit kalkiger Kreide.

Der kritische Punkt an dem Bleistift ist natürlich die Spitze. Spitz soll die Spitze sein: erst dann schreibt man schön dünn und fein. Mit einem leisen, luftigen Auf-bewegung – der Buchstabe F kleingeschrieben zum Beispiel - und einem kräftigen Abstrich nach unten. Schreiben mit einem Bleistift ist eine wunderbare Angelegenheit. Nicht nur durch die Möglichkeit des Ausradierens beim Nicht-Gelingen. Hört und seht wie sanft scheuernd und geschmeidig der Graphit meiner Handbewegung folgt.

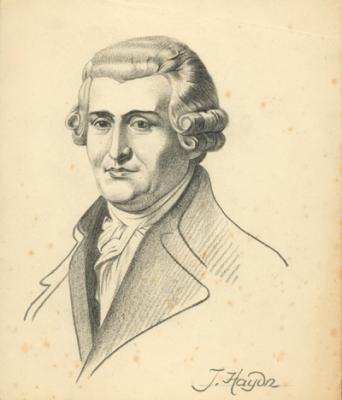

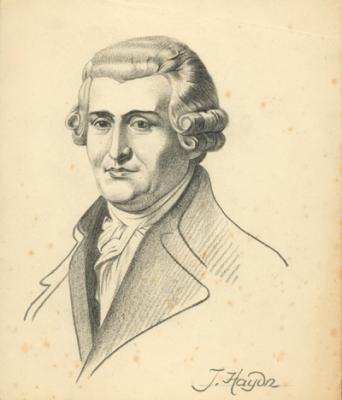

Zeichnen mit Bleistift ist das non-plus-ultra. Schon mit einem einfachen handelsüblichen Faber (HB) Bleistift lassen sich die schönsten Porträts zeichnen. Geschweige die Farbenpracht wenn man eine 24-Teilige Caran d’Ach Kassette benutzen kann. Wie stolz war ich, wenn ich am Tage nach Sankt Nikolaus in die Schule kam mit sage und schreibe acht neuen Farbstiften in ebenso vielen verschiedenen Farben!

Das Schleifen der Bleistiftspitzen war und ist eine Kunst für sich. Die meisten Schullehrer und Fräuleins waren Meister(innen). Oft hatten sie an ihrem Schreibtisch einen Schleifapparat montiert, einen mechanischen Bleistiftanspitzer. Von vorne steckte der Herr Lehrer einen Bleistift hinein und von hinten drehte er so geschmeidig und fließend an einem Rädchen, daß die schönster Zederholzspiralen hervorkamen. Wenn fertig gingen wir strahlend mit unserem gespitzten Bleistift an unseren Platz zurück. Bis ein bißchen Druck zu viel meinerseits die Bleistiftspitze aufs neue brechen ließ.

Wer schreibt und zeichnet heute noch mit einem Bleistift? Ihr untertänigster Diener hier tut es. Ohne Scherz: auf meinem Arbeitstisch steht immer ein Glas mit Bleistiften. In vielen Farben und Härten. Am liebsten sind mir die schlichten, grauschwarzen HB-Stifte, womit man so herrlich eine Bagatelle aufs Papier schreibt.

Zugabe: eine Bleistiftzeichnung von Joseph Haydn, gemacht von Terra Sr. in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts.

Wieso und weshalb spricht man von ‘Blei’ in ‘Bleistift’? Ich habe mich beraten lassen von einigen Sachverständigen. Diese behaupten, daß man früher das Graphit - als tragender Kern des Schreibstocks - für eine minderwertige Qualität Bleierz gehalten habe. Wie auch immer, der Name Bleistift ist mir geläufiger als der etwas unecht anmutender Begriff: Graphitstift. Dabei muß ich immer an die üppigen Wandmalereien in den U-Bahn-Gängen denken.

Ich weiß es noch genau. Der Vorgang steht klar und deutlich in meinem Gedächtnis. Da kommt, wie am jeden Montagmorgen, der Herr Grundschullehrer. In der einen Hand trägt er die Gimborn-Tintenflasche womit er den dickgläsernen Behälter in unserer hölzernen Schulbank füllt. In der anderen Hand eine Schachtel mit kupferfarbigen metallenen Federn die man in den Holzhandgriff schiebt. Der gütige Herr Lehrer schenkt uns jede neue Woche Tinte und Feder. Er sagt: So, nun schreibt mal mit Feder und Tinte schön in euren Schönschriftheften. Sonst schreibt ihr bitte nur mit Bleistift und – an der Tafel wenn ich’s erlaube - mit kalkiger Kreide.

Der kritische Punkt an dem Bleistift ist natürlich die Spitze. Spitz soll die Spitze sein: erst dann schreibt man schön dünn und fein. Mit einem leisen, luftigen Auf-bewegung – der Buchstabe F kleingeschrieben zum Beispiel - und einem kräftigen Abstrich nach unten. Schreiben mit einem Bleistift ist eine wunderbare Angelegenheit. Nicht nur durch die Möglichkeit des Ausradierens beim Nicht-Gelingen. Hört und seht wie sanft scheuernd und geschmeidig der Graphit meiner Handbewegung folgt.

Zeichnen mit Bleistift ist das non-plus-ultra. Schon mit einem einfachen handelsüblichen Faber (HB) Bleistift lassen sich die schönsten Porträts zeichnen. Geschweige die Farbenpracht wenn man eine 24-Teilige Caran d’Ach Kassette benutzen kann. Wie stolz war ich, wenn ich am Tage nach Sankt Nikolaus in die Schule kam mit sage und schreibe acht neuen Farbstiften in ebenso vielen verschiedenen Farben!

Das Schleifen der Bleistiftspitzen war und ist eine Kunst für sich. Die meisten Schullehrer und Fräuleins waren Meister(innen). Oft hatten sie an ihrem Schreibtisch einen Schleifapparat montiert, einen mechanischen Bleistiftanspitzer. Von vorne steckte der Herr Lehrer einen Bleistift hinein und von hinten drehte er so geschmeidig und fließend an einem Rädchen, daß die schönster Zederholzspiralen hervorkamen. Wenn fertig gingen wir strahlend mit unserem gespitzten Bleistift an unseren Platz zurück. Bis ein bißchen Druck zu viel meinerseits die Bleistiftspitze aufs neue brechen ließ.

Wer schreibt und zeichnet heute noch mit einem Bleistift? Ihr untertänigster Diener hier tut es. Ohne Scherz: auf meinem Arbeitstisch steht immer ein Glas mit Bleistiften. In vielen Farben und Härten. Am liebsten sind mir die schlichten, grauschwarzen HB-Stifte, womit man so herrlich eine Bagatelle aufs Papier schreibt.

Zugabe: eine Bleistiftzeichnung von Joseph Haydn, gemacht von Terra Sr. in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts.

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 26. September 2010

Bagatelle LXXIII - Fülle in Hülle

terra40, 23:47h

Manche, denen diese Worte unter die geehrten Augen kommen, werden vermuten, daß diese Bagatelle über die Vollheit des Lebens (eine imposante Leberwurst, dickleibiger Obesitas, zweihundert Anwesende wo nur 201 gerade hineinpassen, eine überlaufende Badewanne) oder so etwas ähnliches handelt. Diese manche liegen ziemlich falsch.

Mir geht es in diesem Beitrag um Formen des Umwandelns von abstrakt bis konkret. Um das verbinden von Form und Inhalt. Um die Verpackung und das verpackte Innere. Die unsagbare Schönheit M. Dietrichs Beine zum Beispiel (wovon ein berühmter holländischer Schriftsteller einmal gesagt hat, daß seine Ehefrau himmelsglücklich wäre, wenn sie nur eins davon besäße,) Marlenes Beine also in Seidenstrümpfen. So etwas. Es betrifft die Äußerlichkeit und das Innenleben, die Bedeckung und das Bedeckte, die Kleidung und alles schöne Verborgene darunter, die Hülle -im meist wörtlichen Sinne- und was sie beinhaltet.

Früher, und wie ich mir habe sagen lassen, auch heute wieder, gibt es Langspielplatten zu kaufen mit den schönsten musikalischen Äußerungen, je nach ihrem Geschmack. Ein Babsches Lied, Duke Ellington in seiner Gloriezeit, Bach (JS) auf der Domorgel zu Raunen-an-der-Ruhr, ACDC. Wie es Euch gefällt, as you like it.

In der Vergangenheit wovon ich jetzt rede, haben wir oft second-hand LP’s, Langspielplatten aus zweiter Hand, gekauft. In ziemlich obskuren Läden, wo die Dunkelheit die Kratzer auf der LP-Oberfläche verbarg. Für wenig Geld eine komplette Oper. Eine Beethoven-Kassette mit sämtlichen Streichquartetten. Außer das eine, Opus 234 nr. 6, in Es-Dur, was man erst zu Hause bemerkte.

Manchmal war nur die Platte da, während die beipassende Hülle fehlte. Vielleicht, so dachte man, hat sie, die Hülle, sich einer anderen LP erbarmet, welche noch viel schlimmer unter ihre Nacktheit zu leiden hatte. Aber kein Grund zur Aufregung und Panik: wir setzten uns hin und fingen an selber eine Plattenhülle zu entwerfen. Gezeichnet auf Freude verbreitendem Karton, und nachher kunstvoll zusammen gefaltet, bekam die Musik einen neuen Schutz vor den Qualen der Gegenwart, wie Kratzer, Spucke, Schmutz und Staub.

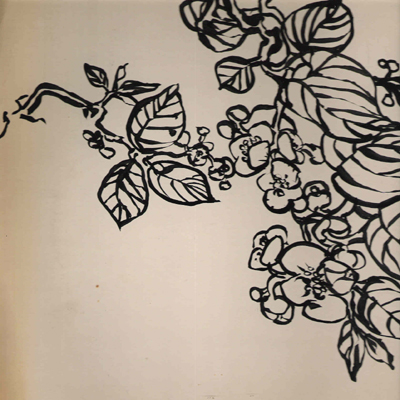

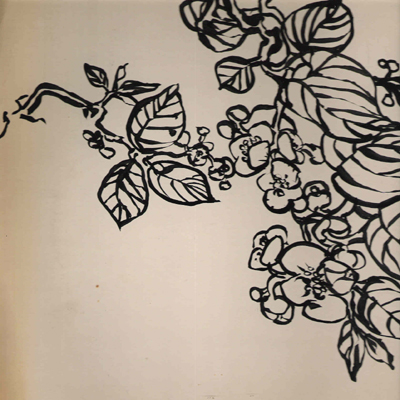

So zum Beispiel bekam die Verdi-Oper Il Trovatore eine neue Hülle: schwarz auf weiß: die vier Hauptpersonen. Gezeichnet von meinem künstlerisch stark veranlagten jüngeren Bruder der sich auch verantwortlich weiß für das zweite Beispiel in dieser Reihe.

Umschlungen durch fabelhaft wunderbare schwarz-weiß Blüten singt innen die weltberühmte Sopranistin Elly Ameling eine Händel-Aria und anderseits von Johann Sebastian Bach: Non sa che sia dolore (BWV 209). In Hülle und Fülle: doppelt schön!

Mir geht es in diesem Beitrag um Formen des Umwandelns von abstrakt bis konkret. Um das verbinden von Form und Inhalt. Um die Verpackung und das verpackte Innere. Die unsagbare Schönheit M. Dietrichs Beine zum Beispiel (wovon ein berühmter holländischer Schriftsteller einmal gesagt hat, daß seine Ehefrau himmelsglücklich wäre, wenn sie nur eins davon besäße,) Marlenes Beine also in Seidenstrümpfen. So etwas. Es betrifft die Äußerlichkeit und das Innenleben, die Bedeckung und das Bedeckte, die Kleidung und alles schöne Verborgene darunter, die Hülle -im meist wörtlichen Sinne- und was sie beinhaltet.

Früher, und wie ich mir habe sagen lassen, auch heute wieder, gibt es Langspielplatten zu kaufen mit den schönsten musikalischen Äußerungen, je nach ihrem Geschmack. Ein Babsches Lied, Duke Ellington in seiner Gloriezeit, Bach (JS) auf der Domorgel zu Raunen-an-der-Ruhr, ACDC. Wie es Euch gefällt, as you like it.

In der Vergangenheit wovon ich jetzt rede, haben wir oft second-hand LP’s, Langspielplatten aus zweiter Hand, gekauft. In ziemlich obskuren Läden, wo die Dunkelheit die Kratzer auf der LP-Oberfläche verbarg. Für wenig Geld eine komplette Oper. Eine Beethoven-Kassette mit sämtlichen Streichquartetten. Außer das eine, Opus 234 nr. 6, in Es-Dur, was man erst zu Hause bemerkte.

Manchmal war nur die Platte da, während die beipassende Hülle fehlte. Vielleicht, so dachte man, hat sie, die Hülle, sich einer anderen LP erbarmet, welche noch viel schlimmer unter ihre Nacktheit zu leiden hatte. Aber kein Grund zur Aufregung und Panik: wir setzten uns hin und fingen an selber eine Plattenhülle zu entwerfen. Gezeichnet auf Freude verbreitendem Karton, und nachher kunstvoll zusammen gefaltet, bekam die Musik einen neuen Schutz vor den Qualen der Gegenwart, wie Kratzer, Spucke, Schmutz und Staub.

So zum Beispiel bekam die Verdi-Oper Il Trovatore eine neue Hülle: schwarz auf weiß: die vier Hauptpersonen. Gezeichnet von meinem künstlerisch stark veranlagten jüngeren Bruder der sich auch verantwortlich weiß für das zweite Beispiel in dieser Reihe.

Umschlungen durch fabelhaft wunderbare schwarz-weiß Blüten singt innen die weltberühmte Sopranistin Elly Ameling eine Händel-Aria und anderseits von Johann Sebastian Bach: Non sa che sia dolore (BWV 209). In Hülle und Fülle: doppelt schön!

... link (2 Kommentare) ... comment

Freitag, 17. September 2010

Bagatelle LXXII - Doppelter Aron

terra40, 22:27h

Aronsstäbe: in Süd-Afrika hab ich die oft gesehen. Grünblättrig und weißblumig sind sie. Sie wachsen dort im Süden verwildert an Straßenrändern. Ich kann Ihnen auch zeigen wie die Stäbe bei uns zu Hause leben und gedeihen. Sie stehen hinterm Hof, links die Scheune und rechts die Garage mit Fahrradparkplatz. Der steinerne Pfad führt zum Hühnerstall und anderen Gebäuden. Wir lassen die Aronsstäbe gedeihen. Nur einen Eimer Wasser in Trockenzeiten bekommen sie.

Diese Bagatelle, werden Sie besorgt fragen, handelt doch nicht über so etwas Banales wie ein Aronsstab? Nein, der Aronsstab ist nur der Anlaß. Es kommt so und daher.

Oft steh’ ich vor meinem Bücherschrank und lasse meinen Zeigefinger die Buchrücken streicheln. Manchmal sogar nehme ich ein Buch aus der Reihe, entferne durch blasen den Staub, schlage es auf und fange an zu lesen. Oft frage ich mich wie es denn möglich sein kann, daß ich dieses köstliche Buch so lange alleine, geschlossen, in den Schrank habe stehen lassen.

Gestern war es wieder so weit. Ich nehme ein Buch in A4-Format aus dem Schrank und stelle fest daß ich Stories op Rym, een keur van vroeë Afrikaanse verhalende verse (Geschichten auf Reim, eine Auswahl früherer (Süd)Afrikanischer Verse) in Händen habe. Der Editor Pieter Grobbelaar hat einige klassischen, epischen Gedichte aus der südafrikanischen Literatur gesammelt und wieder zum Vorschein gebracht. Die (schönen) Illustrationen sind van einer gewissen Annette Stork gemacht worden. Ich rieche die Seiten, und genieße von den alten, schönen Geschichten. Die blumenreiche afrikanische Sprache ist nicht nur die Sprache der Apartheid, stelle ich wiederum fest. Bis ein Schrecken über mich fällt.

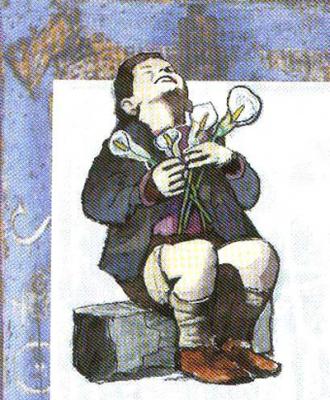

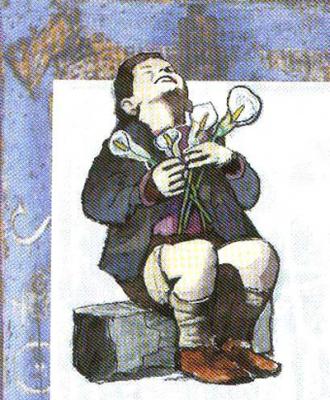

Er hat sich auf eine steinerne Treppe gesetzt. In seinen Armen ein kleiner Strauß Aronsstäbe. Mit geschlossenen Augen, der Kopf etwas nach hinten gelehnt, läßt er in Ekstase Glücksgefühle über sich herein tröpfeln. Die Annette hat ihn auf Seite 9 neben dem Vorwort des Pieter Grobbelaar postiert. Ich seh’ mir den Jungen an und denke sofort: Bürschen, dich kenne ich! Ich hab’ dich schon mal gesehen! Und ich weiß auch wo.

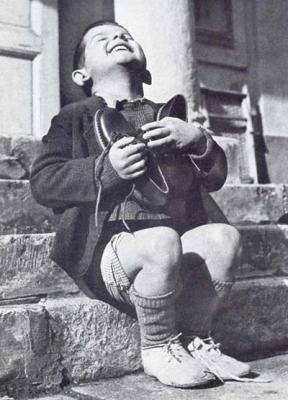

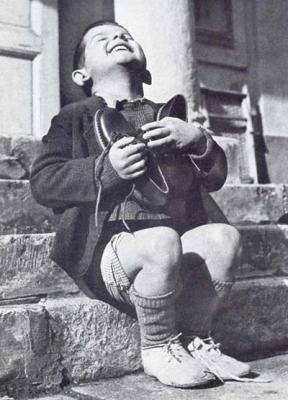

Ohne nachzudenken begebe ich mich zu einem anderen Bücherschrank in einem Zimmer anderswo im Hause und hole mir vom zweiten Regal von oben Het Beste uit LIFE hervor. Aus 36 Jahrgängen (1936 bis ‘72) dieser berühmten amerikanischen Zeitschrift haben einige Redakteure die 780 schönsten und bekanntesten Fotos selektiert. Ich blättere zehn Sekunden und dort, auf Seite 190, steht er: Aron (so nenne ich ihn) in Ekstase. Um 1948 ist Aron ein Wiener Waisenknabe der vom amerikanischen Roten Kreuz ein Paar neue Schuhe bekommen hat.

Überhaupt kein Zweifel daß es hier um denselben Aron handelt. Die Annette Stork hat den Wiener Aron benutzt als Vorbild für den südafrikanischem Aron mit seinen grünweißen Aronsstäben. Eigentlich eine Form von Plagiat, möchte ich meinen. Die Annette hätte wenigstens die Quelle angeben sollen wo sie ihren Aron entdeckt hat...

Aber so streng wollen wir nicht sein. Und schon gar nicht wenn wir noch einmal das Gesicht des Wiener Arons auf uns einwirken lassen. Diese Freude! Da bekommt man gute Laune. Da wird der heutige Tag ein schöner Tag. Da bin ich sicher.

Quellenangabe:

- Pieter W. Grobbelaar (Ed.) Stories op Rym. Keur van vroeë Afrikaanse verhalende verse. Pretoria: LAPA Uitgewers, 2000.

- David E. Scherman (Ed.). Het Beste uit LIFE. Time-Life International (Nederland), 1974.

Diese Bagatelle, werden Sie besorgt fragen, handelt doch nicht über so etwas Banales wie ein Aronsstab? Nein, der Aronsstab ist nur der Anlaß. Es kommt so und daher.

Oft steh’ ich vor meinem Bücherschrank und lasse meinen Zeigefinger die Buchrücken streicheln. Manchmal sogar nehme ich ein Buch aus der Reihe, entferne durch blasen den Staub, schlage es auf und fange an zu lesen. Oft frage ich mich wie es denn möglich sein kann, daß ich dieses köstliche Buch so lange alleine, geschlossen, in den Schrank habe stehen lassen.

Gestern war es wieder so weit. Ich nehme ein Buch in A4-Format aus dem Schrank und stelle fest daß ich Stories op Rym, een keur van vroeë Afrikaanse verhalende verse (Geschichten auf Reim, eine Auswahl früherer (Süd)Afrikanischer Verse) in Händen habe. Der Editor Pieter Grobbelaar hat einige klassischen, epischen Gedichte aus der südafrikanischen Literatur gesammelt und wieder zum Vorschein gebracht. Die (schönen) Illustrationen sind van einer gewissen Annette Stork gemacht worden. Ich rieche die Seiten, und genieße von den alten, schönen Geschichten. Die blumenreiche afrikanische Sprache ist nicht nur die Sprache der Apartheid, stelle ich wiederum fest. Bis ein Schrecken über mich fällt.

Er hat sich auf eine steinerne Treppe gesetzt. In seinen Armen ein kleiner Strauß Aronsstäbe. Mit geschlossenen Augen, der Kopf etwas nach hinten gelehnt, läßt er in Ekstase Glücksgefühle über sich herein tröpfeln. Die Annette hat ihn auf Seite 9 neben dem Vorwort des Pieter Grobbelaar postiert. Ich seh’ mir den Jungen an und denke sofort: Bürschen, dich kenne ich! Ich hab’ dich schon mal gesehen! Und ich weiß auch wo.

Ohne nachzudenken begebe ich mich zu einem anderen Bücherschrank in einem Zimmer anderswo im Hause und hole mir vom zweiten Regal von oben Het Beste uit LIFE hervor. Aus 36 Jahrgängen (1936 bis ‘72) dieser berühmten amerikanischen Zeitschrift haben einige Redakteure die 780 schönsten und bekanntesten Fotos selektiert. Ich blättere zehn Sekunden und dort, auf Seite 190, steht er: Aron (so nenne ich ihn) in Ekstase. Um 1948 ist Aron ein Wiener Waisenknabe der vom amerikanischen Roten Kreuz ein Paar neue Schuhe bekommen hat.

Überhaupt kein Zweifel daß es hier um denselben Aron handelt. Die Annette Stork hat den Wiener Aron benutzt als Vorbild für den südafrikanischem Aron mit seinen grünweißen Aronsstäben. Eigentlich eine Form von Plagiat, möchte ich meinen. Die Annette hätte wenigstens die Quelle angeben sollen wo sie ihren Aron entdeckt hat...

Aber so streng wollen wir nicht sein. Und schon gar nicht wenn wir noch einmal das Gesicht des Wiener Arons auf uns einwirken lassen. Diese Freude! Da bekommt man gute Laune. Da wird der heutige Tag ein schöner Tag. Da bin ich sicher.

Quellenangabe:

- Pieter W. Grobbelaar (Ed.) Stories op Rym. Keur van vroeë Afrikaanse verhalende verse. Pretoria: LAPA Uitgewers, 2000.

- David E. Scherman (Ed.). Het Beste uit LIFE. Time-Life International (Nederland), 1974.

... link (2 Kommentare) ... comment

Samstag, 11. September 2010

Bagatelle LXXI - Schwielen

terra40, 21:45h

Was Sie hier sehen, befindet sich am Scheideweg zwischen Leben und Tod. Es sind, verzeiht mir bitte, meine eigenen Füße, welche für diese Bagatellgelegenheit schön in Pose gezeigt werden. Was heißt hier übrigens ‘schön’? Natürlich streiten wir nicht über Ästhetik oder Geschmack. Sie mögen alles Unschöne über meine Füße verbreiten, aber Sie können unmöglich behaupten, daß sie nicht schön sauber seien. Die weißen Streifen, etwas südlich von meinen Zehen, sind Hautflächen welche von Teilen meiner ledernen Sandaletten (oder wie die heißen) bedeckt werden und dadurch ungebräunt geblieben sind. Nicht daß Sie denken es sei Fußpilz oder schlimmer: Skorbut.

Auf dem Spann des linken Fußes sieht man in der Fußlandschaft eine weiße Anhöhe. Es ist eine Schwiele. Die ist eine Folge des Holzschuh-gehens. (Bitte nicht zu verwechseln mit ‘Holzschuh-Gen’.) Ich meine: durch das ständige sich fortbewegen auf Holzschuhen ist die damit verbundenen Reibung zwischen Beinhaut und Holzschuhholz eine Folge. Am rechten Fuß ist ähnliches zu sehen und auch an den Fersen findet man kleine aber durchaus tüchtige Schwielen.

Ich weiß nicht recht: gibt es nur Schwielen in Plural? Besteht auch die einzelne, einzige Schwiele? Und die weit wichtigerer Frage die da lautet: zu welcher Art Materie gehören die Schwielen? Zu der lebendigen oder zu der toten? Schwielen kommen und gehen. Man kann sie entfernen oder wegschneiden (ohne daß es schmerzt) aber sie wachsen und kommen bestimmt wieder zurück. Also doch lebende Materie? Sticht man mit einer Nadel in die Schwiele, so fühlt es sich an wie toter Stoff. Alles Rätsel die auch die Evolution uns nicht recht erklären kann.

Schwielen entstehen also durch Reibung. Im Falle von Holzschuhen Haut gegen Holz oder umgekehrt. Es macht Schwielen nichts aus ob man in den Holzschuhen Socken trägt oder – was ich selber oft tue – barfüßig daher geht. Bei der Arbeit auf unserem Bauernhof, wo immer etwas anfällt, trage ich immer und am liebsten Holzschuhe, oder wie wir sagen ‘klompen’. Für manche sind Holzschuhe Marterwerkzeuge, aber nicht für mich. Außerdem sind Holzschuhe kühl im Sommer und warm im Winter. Sie halten die Füße trocken in Regenschauern und ertragen einen fallendes Bäumchen oder einen aus der Hand fliegenden Hammer. Wem je ein Baumstamm auf den Fuß fiel, gerade als man keine Holzschuhe trug, weiß was ich meine. Und noch einen Rat geb’ ich Ihnen: gehe niemals in Holzschuhen auf eine Leiter oder eine Treppe. Das ist spielen mit dem Leben.

Als Zugabe ein Bildnis unserer Sammlung Holzschuhe. Rechts die hölzerne Fußbekleidung für Frauensleute, Frau Terra in diesem Fall. Mitten und links meiner Wenigkeits Paare: Maß 27½, das ist etwa gleichwertig mit Schuhgröße 44. Schwielenförderung garantiert.

... link (1 Kommentar) ... comment

Samstag, 4. September 2010

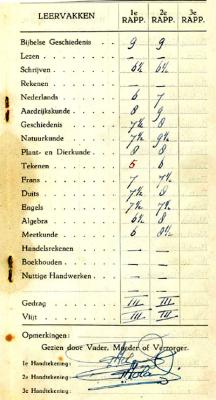

Bagatelle LXX - Eine 5 in rot

terra40, 22:10h

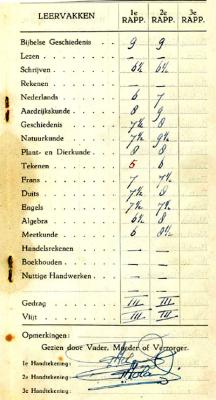

Normative Benotungen regieren den Unterricht in der Schule. Das war früher so und ist – jedenfalls bei uns – immer noch so. Wenn ein Kind in der dritten Klasse eine komplette Serie Rechenaufgaben gut gelöst hat, bekommt es die Note 1. In besonderen Fällen, so habe ich mir erzählen lassen, sogar eine 1A. Immer wird alles an Standarten gemessen. Gemessen und verglichen in wiefern eine Leistung eines Schülers den Erwartungen, Anforderungen und Hoffnungen eines Lehrers , des Schulbuchautors oder des von Bildungsexperten vorgeschriebenen Lehrplanes entspricht. Dann folgt die Benotung: eine Zahl, eine 2 oder eine 4. Wobei, man höre und staune, eine 2 höher eingestuft wird als eine 4.

Das ist aber typisch Deutsch. In jedem mehr oder weniger ordentlichen Bildungssystem werden bessere Leistungen mit höheren Noten und Ziffern bewertet. (Die angelsächsische Buchstabenbenotung schließen wir - zu dumm um darüber Worte zu verlieren - aus.)

Einsehbar und voller Logik ist die Feststellung daß eine 2 mehr vorstellt als eine 1. Nicht aber in Deutschland. Dort ist eine 3 für die Mathematikaufgabe weniger wert als eine 2. Ein kleines Beispiel lehrt aber daß es auch anders geht: beim Eiskunstlaufen bekommen die schlechteren Paare für ihre Kür eine 5,5; die Champions erhalten eine 5,9. Je besser die Leistung, je größer die Zahl. Und das ist nur richtig so.

Bei uns ist das Bildungssystem schlechter und das Benotungssystem besser als bei Ihnen. Eine außerordentlich gute, fast unübertreffbare Leistung wird hierzulande mit einer 9 benotet. Die 10 gibt es wenn fast nichts mehr zu beanstanden ist. Das Summum, der Gipfel also, ist eine 10 plus - wie man so sagt - ein Küsschen der Frau Lehrerin. Die überaus schlechtest denkbare Note ist die 1. Dazwischen gibt es eine Skala von Möglichkeiten. Für eine ungenügend gelöste Aufgabe bekommt man eine 4. Eine nicht sehr gelungene aber ‘genügend’ gemeisterte Aufgabe wird mit einer 6 belohnt. Wenn die Frau Lehrerin zweifelt zwischen ‘reichlich genügend’ und ‘gut’ (eine 7 oder eine 8) kann sie sich sogar für eine 7½ entscheiden.

Die 5 ist ein Zwitterfall. ‘Fast genügend’ steht in der offiziellen Beilage geschrieben. Nicht schlimm ungenügend, aber auch nicht etwas zum prahlen, weil noch immer ungenügend.

In meinen jungen Schuljahren (Grundschule, Realschule, Berufsschule) habe ich dutzende Prüfungen bestanden und zahllose Zeugnisse bekommen. Nur einmal bekam ich eine 5. Und zwar eine 5 in rot: mit roter Tinte ins Zeugnis geschrieben. Damit ich es in meinem ganzen weiteren Leben niemals vergessen werde. Zu tiefst betroffen war ich und den Lehrer, der mir die 5 verpaßt hat, kann ich bis heute nicht leiden, obschon er schon viele Jahre tot ist.

Das Fachgebiet war Kunst; das Fach: Zeichnen. Die Aufgabe war: zeichne eine Möwe in einem völlig runden Kreis. Aber du darfst auf keinen Fall einen Zirkel benutzen.

Später behauptete der Lehrer, daß ich sehr wohl einen Zirkel zur Hand genommen hätte. Ich verneinte vehement, weil es auch nicht so wahr: ich hatte lediglich zwei Stecknadeln und einen Faden benutzt. Der Lehrer blieb bei seiner Fehlentscheidung und gab mir eine 5. Nota bene eine 5!! Eine rote 5! Und das bei einem Fach das ich liebte und wobei ich sonst immer die höchsten Benotungen erhielt!

Ich zeige Ihnen mein Zeugnis aus damaliger Zeit. Als schlichter Beweis. Die rote 5 lacht mir bitter zu. Ob sie sagen will: noch immer gut für eine Bagatelle!

Gedrag en Vlijt = Benehmen und Fleiß, wobei III der höchst mögliche Wert is.

Bitte, beachten Sie auch die sehr schöne Unterschrift vom Vater Terra Sr. Damit hat er das schulische Urteil akzeptiert. Ich selber nie und niemals.

Das ist aber typisch Deutsch. In jedem mehr oder weniger ordentlichen Bildungssystem werden bessere Leistungen mit höheren Noten und Ziffern bewertet. (Die angelsächsische Buchstabenbenotung schließen wir - zu dumm um darüber Worte zu verlieren - aus.)

Einsehbar und voller Logik ist die Feststellung daß eine 2 mehr vorstellt als eine 1. Nicht aber in Deutschland. Dort ist eine 3 für die Mathematikaufgabe weniger wert als eine 2. Ein kleines Beispiel lehrt aber daß es auch anders geht: beim Eiskunstlaufen bekommen die schlechteren Paare für ihre Kür eine 5,5; die Champions erhalten eine 5,9. Je besser die Leistung, je größer die Zahl. Und das ist nur richtig so.

Bei uns ist das Bildungssystem schlechter und das Benotungssystem besser als bei Ihnen. Eine außerordentlich gute, fast unübertreffbare Leistung wird hierzulande mit einer 9 benotet. Die 10 gibt es wenn fast nichts mehr zu beanstanden ist. Das Summum, der Gipfel also, ist eine 10 plus - wie man so sagt - ein Küsschen der Frau Lehrerin. Die überaus schlechtest denkbare Note ist die 1. Dazwischen gibt es eine Skala von Möglichkeiten. Für eine ungenügend gelöste Aufgabe bekommt man eine 4. Eine nicht sehr gelungene aber ‘genügend’ gemeisterte Aufgabe wird mit einer 6 belohnt. Wenn die Frau Lehrerin zweifelt zwischen ‘reichlich genügend’ und ‘gut’ (eine 7 oder eine 8) kann sie sich sogar für eine 7½ entscheiden.

Die 5 ist ein Zwitterfall. ‘Fast genügend’ steht in der offiziellen Beilage geschrieben. Nicht schlimm ungenügend, aber auch nicht etwas zum prahlen, weil noch immer ungenügend.

In meinen jungen Schuljahren (Grundschule, Realschule, Berufsschule) habe ich dutzende Prüfungen bestanden und zahllose Zeugnisse bekommen. Nur einmal bekam ich eine 5. Und zwar eine 5 in rot: mit roter Tinte ins Zeugnis geschrieben. Damit ich es in meinem ganzen weiteren Leben niemals vergessen werde. Zu tiefst betroffen war ich und den Lehrer, der mir die 5 verpaßt hat, kann ich bis heute nicht leiden, obschon er schon viele Jahre tot ist.

Das Fachgebiet war Kunst; das Fach: Zeichnen. Die Aufgabe war: zeichne eine Möwe in einem völlig runden Kreis. Aber du darfst auf keinen Fall einen Zirkel benutzen.

Später behauptete der Lehrer, daß ich sehr wohl einen Zirkel zur Hand genommen hätte. Ich verneinte vehement, weil es auch nicht so wahr: ich hatte lediglich zwei Stecknadeln und einen Faden benutzt. Der Lehrer blieb bei seiner Fehlentscheidung und gab mir eine 5. Nota bene eine 5!! Eine rote 5! Und das bei einem Fach das ich liebte und wobei ich sonst immer die höchsten Benotungen erhielt!

Ich zeige Ihnen mein Zeugnis aus damaliger Zeit. Als schlichter Beweis. Die rote 5 lacht mir bitter zu. Ob sie sagen will: noch immer gut für eine Bagatelle!

Gedrag en Vlijt = Benehmen und Fleiß, wobei III der höchst mögliche Wert is.

Bitte, beachten Sie auch die sehr schöne Unterschrift vom Vater Terra Sr. Damit hat er das schulische Urteil akzeptiert. Ich selber nie und niemals.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 27. August 2010

Bagatelle LXIX - Ein Alptraum

terra40, 23:50h

Es ist schon ziemlich lange her - in den frühen Jahren meiner Jugendzeit, die wie es der Schlager sagt, schön war und niemals wieder herkommt - daß folgende Geschichte sich abspielte.

Wir hatten zu Hause einen alten Grammophon. So alt daß er noch mit ph geschrieben wurde. So einer der unter dem Rundfunkapparat stand, als selbständige Entität, aber mittels Stromdrähte mit Netz und Rundfunkhörer verbunden war. Wenn es so paßte, bei besonderen Anlässen, nahm mein Vater eine Schellackplatte, legte die auf den Plattenteller, bewegte eine Nadel nach rechts und plötzlich fing der Teller an zu drehen. Wahlweise 78 oder 45 Mal rund herum in einer Minute. Die Nadel wurde in die Wellenrille niedergelassen und da klang die herrlichste Musik. Nicht aus dem Grammophon, sondern aus dem Radio, weil mein Vater vorher den TA-Knopf (Tonabnehmer) gedrückt hatte.

Eine andere Schellackplatte als die hier oben gezeigte, handelte über Tirol. Damals nicht, und bis heute auch noch nicht, war ich jemals in Tirol. Wohl im Salzkammergut (ums lustig sein zu lernen), in Karinthien und natürlich in Wien. Aber niemals in Tirol. Dennoch gab es eine Beziehung, ein Empfinden. Von einem Bekannten hatte mein Vater die Tellerplatte bekommen worauf ein Duo ein Lied sang über Tirol. Wegen der hochliterarischen Textqualität, aus meinem Gedächtnis, und zu Ihrem Vergnügen, folgt hier der Text.

Tirol, Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland,

Wo über Berg und Tal das Waldhorn schallt. (bis)

Hast du den Schatz gekannt, der dort im Grabe ruht,

den hab’ ich mein genannt, der war mir gut. (bis)

Die Wolken ziehen hin, sie ziehn auch wieder her,

Der Mensch lebt einmal nur und dann nicht mehr. (bis)

Tirol, Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland,

wo über Berg und Tal das Waldhorn schallt. (bis)

So weit, so gut der Text den ich mich entsinnen kann. Vielleicht hat das Meisterwerk noch mehr Verse. Das Lied dauerte schätzungsweise drei Minuten, aber das kam auch wegen den dauernden Wiederholungen. Immer wieder ein BIS, bis man am bis angelangt war.

Neulich träumte ich daß ich als Mitglied eines Männerdoppelgesangsquartetts dieses rührende Lied singen dürfte. In Wirklichkeit reichen meine Gesangskünste höchstens bis zur Badezimmertür. Aber, wie Freud schon deutete, im Traum ist alles möglich. Vielleicht hab’ ich meinen Bass-baryton bis heute verdrängt.

Was wir uns sicher vorgenommen haben, ist eine Reise nach Tirol. Um am eigenen Leibe zu erfahren welche Gefühle aufkommen wenn das Alphorn über die Gräben der Geliebten schallt.

Wir hatten zu Hause einen alten Grammophon. So alt daß er noch mit ph geschrieben wurde. So einer der unter dem Rundfunkapparat stand, als selbständige Entität, aber mittels Stromdrähte mit Netz und Rundfunkhörer verbunden war. Wenn es so paßte, bei besonderen Anlässen, nahm mein Vater eine Schellackplatte, legte die auf den Plattenteller, bewegte eine Nadel nach rechts und plötzlich fing der Teller an zu drehen. Wahlweise 78 oder 45 Mal rund herum in einer Minute. Die Nadel wurde in die Wellenrille niedergelassen und da klang die herrlichste Musik. Nicht aus dem Grammophon, sondern aus dem Radio, weil mein Vater vorher den TA-Knopf (Tonabnehmer) gedrückt hatte.

Eine andere Schellackplatte als die hier oben gezeigte, handelte über Tirol. Damals nicht, und bis heute auch noch nicht, war ich jemals in Tirol. Wohl im Salzkammergut (ums lustig sein zu lernen), in Karinthien und natürlich in Wien. Aber niemals in Tirol. Dennoch gab es eine Beziehung, ein Empfinden. Von einem Bekannten hatte mein Vater die Tellerplatte bekommen worauf ein Duo ein Lied sang über Tirol. Wegen der hochliterarischen Textqualität, aus meinem Gedächtnis, und zu Ihrem Vergnügen, folgt hier der Text.

Tirol, Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland,

Wo über Berg und Tal das Waldhorn schallt. (bis)

Hast du den Schatz gekannt, der dort im Grabe ruht,

den hab’ ich mein genannt, der war mir gut. (bis)

Die Wolken ziehen hin, sie ziehn auch wieder her,

Der Mensch lebt einmal nur und dann nicht mehr. (bis)

Tirol, Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland,

wo über Berg und Tal das Waldhorn schallt. (bis)

So weit, so gut der Text den ich mich entsinnen kann. Vielleicht hat das Meisterwerk noch mehr Verse. Das Lied dauerte schätzungsweise drei Minuten, aber das kam auch wegen den dauernden Wiederholungen. Immer wieder ein BIS, bis man am bis angelangt war.

Neulich träumte ich daß ich als Mitglied eines Männerdoppelgesangsquartetts dieses rührende Lied singen dürfte. In Wirklichkeit reichen meine Gesangskünste höchstens bis zur Badezimmertür. Aber, wie Freud schon deutete, im Traum ist alles möglich. Vielleicht hab’ ich meinen Bass-baryton bis heute verdrängt.

Was wir uns sicher vorgenommen haben, ist eine Reise nach Tirol. Um am eigenen Leibe zu erfahren welche Gefühle aufkommen wenn das Alphorn über die Gräben der Geliebten schallt.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 21. August 2010

Bagatelle LXVIII - Pflaumengeschoß

terra40, 14:14h

Aus den Bocholter/Suderwicker Nachrichten vom 14. August diesen Jahres entnahmen wir folgenden Pressebericht

(von einem unserer freimütigen Korrespondenten)

Das war ein Schrecken für die unbekannte fahrradelnde Dame, die heute morgen die hiesige Umgebung zu schaffen machte! Sie war dabei sich in unseren abgelegenen Gefilden umzusehen nach hilfsbereiten Leuten, die so gut waren ihr zu helfen den kaputten Reifen zu reparieren. Dabei wurde sie, als sie sich dem Bauernhof näherte, wo Herr und Frau Terra zu wohnen pflegen, von einem donnernden Geschoß begrüßt. So sehr erschrak sie, daß sie total verwirrt und in höchsten Nöten zum Abzug blies, was Zeugen, von denen sie nach einer halben Stunde und fünf Kilometer weiter an einem Sandweg gefunden wurde, der örtlichen Behörde bestätigten.

Weil die Bauers- und andere Leute in dieser Gegend in aller Welt eher als brav und unbescholten gelten, bleibt die Frage nach dem Warum. Weshalb diese Schießerei? Wieso solches Gedonner? O Freunde, nicht diese Töne! möchte man dem Dichter beipflichten.

Die örtliche Polizei, die freiwillige Feuerwehr und das hiesige Institut für Merkwürdige Forensische Verbrechen (IfMFV) kamen schließlich in aller Eintracht zu der folgenden Schlußfolgerung. So bildlich erzählt und pädagogisch/didaktisch klar dargelegt, daß man die Geschichte schon glauben muß.

In der Bauersküche war Madame Terra dabei die jährliche Pflaumenernte zu richten. Das heißt in weniger Klartext: sie versah die vom Herrn Terra gesammelten und gesäuberten Pflaumen, woraus er auch schon den Kern entfernt hatte, von Geleezucker inklusiver Pektine, um das ganze während einigen Minuten auf dem Gasherd brodeln zu lassen. Gleich danach wurde die glühend heiße Masse über die bereit stehenden Einweckgläser verteilt. Mit einem Schraubdeckel aus hochwertigem Blech wurden die Gläser luftdicht abgeschlossen. Schließlich habe man die Gläser zusammen kreativ postiert auf dem Küchentisch um die Rückkehr nach normalen (niedrigen) Temperaturen zu ermöglichen.

Jetzt, laut diesen Experten, entstand beim Abkühlen in dem Glas ein enormer Unterdruck. Und der flexiblen blechernen Glasdeckel änderte deswegen seine Erscheinungsform. Aus einer Kugelform wurde eine Hohlform.

Das war der springende Punkt! Die Formänderung wurde begeleitet von einem kurzen, starken, und abschreckenden Knall. Päts!! (Und das tausendfach stärker.)

Der Fall war somit gelöst. Voller Erleichterung, daß man endlich wieder einen Erfolg verbuchen konnte in Sachen Verbrechensbekämpfung, Schadenabwendung und Unglücksvorsorge, verließen alle Experten den Ort des Geschehens.

Es möge für alle die sich betroffen wissen, eine Lehre sein!

(von einem unserer freimütigen Korrespondenten)

Das war ein Schrecken für die unbekannte fahrradelnde Dame, die heute morgen die hiesige Umgebung zu schaffen machte! Sie war dabei sich in unseren abgelegenen Gefilden umzusehen nach hilfsbereiten Leuten, die so gut waren ihr zu helfen den kaputten Reifen zu reparieren. Dabei wurde sie, als sie sich dem Bauernhof näherte, wo Herr und Frau Terra zu wohnen pflegen, von einem donnernden Geschoß begrüßt. So sehr erschrak sie, daß sie total verwirrt und in höchsten Nöten zum Abzug blies, was Zeugen, von denen sie nach einer halben Stunde und fünf Kilometer weiter an einem Sandweg gefunden wurde, der örtlichen Behörde bestätigten.

Weil die Bauers- und andere Leute in dieser Gegend in aller Welt eher als brav und unbescholten gelten, bleibt die Frage nach dem Warum. Weshalb diese Schießerei? Wieso solches Gedonner? O Freunde, nicht diese Töne! möchte man dem Dichter beipflichten.

Die örtliche Polizei, die freiwillige Feuerwehr und das hiesige Institut für Merkwürdige Forensische Verbrechen (IfMFV) kamen schließlich in aller Eintracht zu der folgenden Schlußfolgerung. So bildlich erzählt und pädagogisch/didaktisch klar dargelegt, daß man die Geschichte schon glauben muß.

In der Bauersküche war Madame Terra dabei die jährliche Pflaumenernte zu richten. Das heißt in weniger Klartext: sie versah die vom Herrn Terra gesammelten und gesäuberten Pflaumen, woraus er auch schon den Kern entfernt hatte, von Geleezucker inklusiver Pektine, um das ganze während einigen Minuten auf dem Gasherd brodeln zu lassen. Gleich danach wurde die glühend heiße Masse über die bereit stehenden Einweckgläser verteilt. Mit einem Schraubdeckel aus hochwertigem Blech wurden die Gläser luftdicht abgeschlossen. Schließlich habe man die Gläser zusammen kreativ postiert auf dem Küchentisch um die Rückkehr nach normalen (niedrigen) Temperaturen zu ermöglichen.

Jetzt, laut diesen Experten, entstand beim Abkühlen in dem Glas ein enormer Unterdruck. Und der flexiblen blechernen Glasdeckel änderte deswegen seine Erscheinungsform. Aus einer Kugelform wurde eine Hohlform.

Das war der springende Punkt! Die Formänderung wurde begeleitet von einem kurzen, starken, und abschreckenden Knall. Päts!! (Und das tausendfach stärker.)

Der Fall war somit gelöst. Voller Erleichterung, daß man endlich wieder einen Erfolg verbuchen konnte in Sachen Verbrechensbekämpfung, Schadenabwendung und Unglücksvorsorge, verließen alle Experten den Ort des Geschehens.

Es möge für alle die sich betroffen wissen, eine Lehre sein!

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories