... newer stories

Donnerstag, 3. Februar 2011

Bagatelle LXL - Krakelüre

terra40, 22:24h

Als ich früher, in meinen jungen Jahren, nach etlichen Stunden zu Hause in der Badewanne oder draußen im Schwimmbad verbracht zu haben, an Land ging und meine Finger betrachtete, beobachtete ich, daß diese voller Falten waren. Länglich, und parallel an den Fingerformen. Nach einigen Minuten hatten sich die Falten entfernt und die Haut bekam ihre gewohnte Spannung und Glätte.

Wenn ich jetzt, nun da ich etwas älter geworden bin, meine Finger der linken Hand betrachte, sehe ich überall kleine Risse und Kratzer. Die Fingeroberhaut bekommt craquelarische Züge. Was meint er wohl mit "craquelé" und dürfen wir bitte erfahren was er mit "craquelarisch" sagen will? (In meinen frühesten Deutschstunden habe ich gelernt, daß die angesprochene Zweite Person Du (vor allem im Norden) oftmals mit der Dritten Person Er verwechselt wird, was wiederum ein großartiges Spracheffekt darstellt.)

Schließen Sie bitte die Augen und tun Sie als sähen Sie ein köstliches Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Es ist ein Stilleben. Daher der Name: "Stilleben mit Zitrone und Apfelmuß". Je älter das immerhin schon so alte Gemälde, je mehr kleine und sehr feine Risse, Kratzer und Narben die Varnish/Firnisschicht, welche die Farbenpracht bedeckt, aufweist. Temperatur- und Klimaschwankungen, so behauptet man, seien die Ursachen. Eine Frage also von ausdehnen und schrumpfen. Der kunsthistorische Fachausdruck hierfür ist meines Wissens: craquelé. Laut wikipädischen Experten ist es ein Netzwerk von Rissen auf der Oberfläche eines zB. Ölgemäldes. Das Wort ’craquelé’ ist zwar französischer Herkunft, aber warum sollte ein Kunstbegriff nicht aus dem Französischen kommen dürfen? Verbleibt die Mona Lisa auch nicht im Louvre?

In dieser Jahreszeit, vor allem sichtbar bei Temperaturen unter null und minus, sind meine Finger voller solcher Feinrisse. Das ist weder peinlich, noch hinderlich. Diese Fingerkrakelüre ist meines Erachtens nur da um uns auf die Vergänglichkeit des Lebens hinzuweisen. Jüngeren Lesern würde ich denn auch zufügen wollen: lacht bitte nicht zu schnell und zu laut. Auch euch wird die Krakelüre einst treffen.

Nicht nur die linke Hand ist craqueliert. Die Rechte hat es auch in sich. Aus aufnahmetechnischen Gründen aber stell’ ich die Linke unpolitisch in den Vordergrund. Mit der rechten Hand bediene ich meine Digitalkamera und die linke – nicht wissend was die andere tut - läßt sich fotografisch zeigen. Außerdem sollte man keine zwei Sachen zugleich machen wollen. Weder links, noch rechts.

Wenn ich jetzt, nun da ich etwas älter geworden bin, meine Finger der linken Hand betrachte, sehe ich überall kleine Risse und Kratzer. Die Fingeroberhaut bekommt craquelarische Züge. Was meint er wohl mit "craquelé" und dürfen wir bitte erfahren was er mit "craquelarisch" sagen will? (In meinen frühesten Deutschstunden habe ich gelernt, daß die angesprochene Zweite Person Du (vor allem im Norden) oftmals mit der Dritten Person Er verwechselt wird, was wiederum ein großartiges Spracheffekt darstellt.)

Schließen Sie bitte die Augen und tun Sie als sähen Sie ein köstliches Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Es ist ein Stilleben. Daher der Name: "Stilleben mit Zitrone und Apfelmuß". Je älter das immerhin schon so alte Gemälde, je mehr kleine und sehr feine Risse, Kratzer und Narben die Varnish/Firnisschicht, welche die Farbenpracht bedeckt, aufweist. Temperatur- und Klimaschwankungen, so behauptet man, seien die Ursachen. Eine Frage also von ausdehnen und schrumpfen. Der kunsthistorische Fachausdruck hierfür ist meines Wissens: craquelé. Laut wikipädischen Experten ist es ein Netzwerk von Rissen auf der Oberfläche eines zB. Ölgemäldes. Das Wort ’craquelé’ ist zwar französischer Herkunft, aber warum sollte ein Kunstbegriff nicht aus dem Französischen kommen dürfen? Verbleibt die Mona Lisa auch nicht im Louvre?

In dieser Jahreszeit, vor allem sichtbar bei Temperaturen unter null und minus, sind meine Finger voller solcher Feinrisse. Das ist weder peinlich, noch hinderlich. Diese Fingerkrakelüre ist meines Erachtens nur da um uns auf die Vergänglichkeit des Lebens hinzuweisen. Jüngeren Lesern würde ich denn auch zufügen wollen: lacht bitte nicht zu schnell und zu laut. Auch euch wird die Krakelüre einst treffen.

Nicht nur die linke Hand ist craqueliert. Die Rechte hat es auch in sich. Aus aufnahmetechnischen Gründen aber stell’ ich die Linke unpolitisch in den Vordergrund. Mit der rechten Hand bediene ich meine Digitalkamera und die linke – nicht wissend was die andere tut - läßt sich fotografisch zeigen. Außerdem sollte man keine zwei Sachen zugleich machen wollen. Weder links, noch rechts.

... link (2 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 27. Januar 2011

Bagatelle LXXXIX - Harmonie

terra40, 13:26h

Was zu tun wenn man, aus musikalischem Verlangen, sich ein Klavier kaufen will, aber feststellen muß, daß das Geld nicht reicht? Verzichten ist wohl das letzte. Besser: wir kaufen uns beim Klavierhändler um die Ecke ein Harmonium. Sehr viel billiger und trotzdem einigermaßen musikalisch.

So dachten meine Eltern vor vielen, vielen Jahren. Als junges Mädchen hatte meine Mutter bei ihr zu Hause – ungewöhnlich auf einem Bauernhof – das Harmonium spielen gelernt. Wie mein Vater auch. Noch etwas seltener, weil ziemlich unüblich für Bauernsöhne. Und als das Paar zwei Jahre verheiratet war, besorgten sie sich ein eigenes, mattbraunes, Harmonium. Nachträglich hätte ich uns ein richtiges Klavier gewünscht, aber wie gesagt: das Geld fehlte .

Harmonium und Klavier sind zwar völlig verschieden - ich komme nicht dazu Ihnen alle Unterschiede darzulegen, bitte fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker - aber das Notenbild und die dazu gehörende Noten gleichen sich sehr. Auch die Lehrbücher kann man guten Gewissens neben einander legen und verwenden. Wenn Sie also lernen wollen wie man - wie der Mann am Klavier dem wir gerne ein Bier schenken – auf einem Steinway “Alle meine Entchen“ spielt, schauen Sie bitte nach in der Harmonium-Schule. Das ist das ultimative Unterrichtsbuch für anfangende Klavier- und Harmoniumspieler.

Vor einiger Zeit fand ich sie wieder: diese theoretisch-praktische Harmonium-Schule. (Von den ersten Anfängen bis zur entwickelten Technik [auch zum Selbstunterricht], sagt Heinrich Bungart, der Verfasser dieses äußerst nützliche Werkchens.) Es lag, in einem Karton, von unmusikalischen Mäusen etwas angeprangert, auf dem Dachboden unserer Scheune. Und sofort drangen die Jugendbilder in den Vordergrund. Ich las die Titel. Zum Beispiel “Vorübungen für die rechte Hand“ (Seite 33) oder “Das Waldhorn“ (Wie lieblich schallt, Nummer 121, Seite 60.) Nicht zu vergessen: “O du fröhliche", Nummer 187 auf Seite 83.

Sehr interessant, unterhaltsam und lehrreich ist die Tatsache, daß alles geschriebene zweisprachig ist. Deutsch únd Englisch. Das betrifft die Musiktitel, aber auch die Anmerkungen zur Verbesserung der Spielweise. Beim Weihnachtslied “Stille Nacht" steht geschrieben Silent Night! Hallowed Night! Und der Autor rät: Mit sanften Stimmen. Übersetzt meint er: With soft stops. Die Noten und Notenlinien selber entziehen sich dem Sprachzwang. Sie sind universal. Wenn mein Neffe aus Pakistan (den es nicht gibt) bei uns zu Besuch käme, (was er nie tun würde,) könnte er ohne Fehl und Tadel Mozarts Ave Verum spielen. Richtig, mit zwei Händen. Die beiden Füße würden für genügend (weil notwendigen) Wind sorgen.

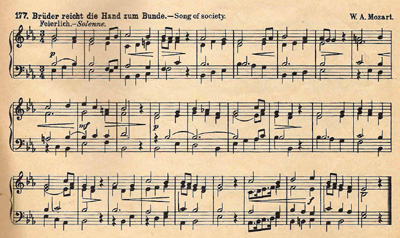

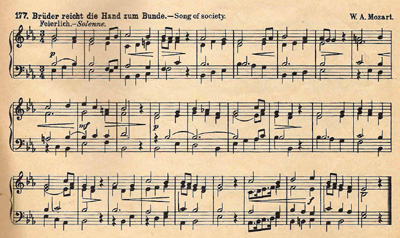

Genug der Worte. Ich nehme das Harmonium-Buch, gehe in die Scheune hinterm Hof, dort wie immer noch unser altes Harmonium seine Zeit in Ruhe verbringt, schlage Seite 79 auf und spiele “Brüder reicht die Hand zum Bunde" von Wolfgang Amadeus. Auf Englisch: Song of society. Der Lehrer rät: spielen Sie es feierlich. Solenne in der Musiksprache.

So dachten meine Eltern vor vielen, vielen Jahren. Als junges Mädchen hatte meine Mutter bei ihr zu Hause – ungewöhnlich auf einem Bauernhof – das Harmonium spielen gelernt. Wie mein Vater auch. Noch etwas seltener, weil ziemlich unüblich für Bauernsöhne. Und als das Paar zwei Jahre verheiratet war, besorgten sie sich ein eigenes, mattbraunes, Harmonium. Nachträglich hätte ich uns ein richtiges Klavier gewünscht, aber wie gesagt: das Geld fehlte .

Harmonium und Klavier sind zwar völlig verschieden - ich komme nicht dazu Ihnen alle Unterschiede darzulegen, bitte fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker - aber das Notenbild und die dazu gehörende Noten gleichen sich sehr. Auch die Lehrbücher kann man guten Gewissens neben einander legen und verwenden. Wenn Sie also lernen wollen wie man - wie der Mann am Klavier dem wir gerne ein Bier schenken – auf einem Steinway “Alle meine Entchen“ spielt, schauen Sie bitte nach in der Harmonium-Schule. Das ist das ultimative Unterrichtsbuch für anfangende Klavier- und Harmoniumspieler.

Vor einiger Zeit fand ich sie wieder: diese theoretisch-praktische Harmonium-Schule. (Von den ersten Anfängen bis zur entwickelten Technik [auch zum Selbstunterricht], sagt Heinrich Bungart, der Verfasser dieses äußerst nützliche Werkchens.) Es lag, in einem Karton, von unmusikalischen Mäusen etwas angeprangert, auf dem Dachboden unserer Scheune. Und sofort drangen die Jugendbilder in den Vordergrund. Ich las die Titel. Zum Beispiel “Vorübungen für die rechte Hand“ (Seite 33) oder “Das Waldhorn“ (Wie lieblich schallt, Nummer 121, Seite 60.) Nicht zu vergessen: “O du fröhliche", Nummer 187 auf Seite 83.

Sehr interessant, unterhaltsam und lehrreich ist die Tatsache, daß alles geschriebene zweisprachig ist. Deutsch únd Englisch. Das betrifft die Musiktitel, aber auch die Anmerkungen zur Verbesserung der Spielweise. Beim Weihnachtslied “Stille Nacht" steht geschrieben Silent Night! Hallowed Night! Und der Autor rät: Mit sanften Stimmen. Übersetzt meint er: With soft stops. Die Noten und Notenlinien selber entziehen sich dem Sprachzwang. Sie sind universal. Wenn mein Neffe aus Pakistan (den es nicht gibt) bei uns zu Besuch käme, (was er nie tun würde,) könnte er ohne Fehl und Tadel Mozarts Ave Verum spielen. Richtig, mit zwei Händen. Die beiden Füße würden für genügend (weil notwendigen) Wind sorgen.

Genug der Worte. Ich nehme das Harmonium-Buch, gehe in die Scheune hinterm Hof, dort wie immer noch unser altes Harmonium seine Zeit in Ruhe verbringt, schlage Seite 79 auf und spiele “Brüder reicht die Hand zum Bunde" von Wolfgang Amadeus. Auf Englisch: Song of society. Der Lehrer rät: spielen Sie es feierlich. Solenne in der Musiksprache.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 23. Januar 2011

Bagatelle LXXXVIII - Schneebuddha

terra40, 22:52h

Unsere Buddha kennen Sie vielleicht. Und wenn nicht: stöbern Sie bitte hier in meinem Archiv nach bis Sie Bagatelle L gefunden haben, wobei es ratsam ist zu wissen, daß der Buchstabe L fünfzig (sage und schreibe 50) bedeutet.

Seit Mitte 2007 ist unsere Buddha bei uns. Zum allerseitigen Vergnügen und zu gegenseitiger Freude. Denn die Buddha ist zugleich Wahrheit, Freude und Besinnlichkeit in Person. Sie sitzt da in ihrer Meditationshocke, denkt sanft über den Sinn des Lebens nach und freut sich daß sie bei uns so gut aufgehoben ist. Nie fließt ein unbedachtsames oder anprangerndes Wort über ihre Lippen. Niemals beklagt sie sich über die Ungefälligkeiten die in jedem Leben mal vorkommen. Zum Beispiel übers Wetter. Wir, uns selbst sicherlich nicht ausgeschlossen, schimpfen dauernd über das Wetter. Entweder ist es draußen zu kalt, zu naß und zu trübe, oder es weht der Wind zu stark, oder der anfrierende Nieselregen sorgt für glatte Straßen. Selten machen wir uns die Mühe zu sagen wie herrlich das Wetter heute ist.

Nein, dann aber unsere Buddha. Nie und nimmer wird sie ihre Stimme erheben um negatives über die hiesige und gestrige Wetterlage zu verbreiten. Sie verneint sogar den Begriff des „schlechten“ Wetters. Denn laut Buddha kann das Wetter niemals schlecht, höchstens unangenehm sein. War das auch so, so fragen Sie sich vielleicht, damals, vor einiger Zeit, so um Weihnachten, bei dieser winterlichen Kälte und Schnee von gestern?

Zu jener Zeit hatte ich Mitleid mit unserer Buddha. Vor allem wenn ihr wohlgeformtes Unterleib, mit den an Meditation gewöhnten gekreuzten Beinen, allmählig unter einer Schneedecke verschwanden. Und es bitter kalt war. Die Notlage erreichte seinen Höhepunkt als ich am Morgen des zweiten Weihnachttages feststellte, daß eine weiße Schneewatte ihr linkes Auge am sehen hinderte und daß ihr Haupt zwar zierlich, aber kaltstimmend, ein Schneetüpfelchen trug. Da habe ich sie gefragt: willst du nicht rein kommen? Nein. Schlicht, klar und einfach war ihre Antwort. (Sie mag vor heißeren Feuern gestanden haben, vermute ich mal.)

Dieser Tage, da das Tauwetter zugeschlagen hat, ist die Buddha wieder zu den alten Zeiten und Gewohnheiten zurückgekehrt. Jeden Morgen, auf meinem Lauf zum Hühnerstall, begegnen wir uns, sagen uns die Zeit des Tages (guten Tag, also) und freuen uns darüber daß es dem anderen so gut geht.

* Bagatelle L - Terra meets Buddha (5-4-2010)

Seit Mitte 2007 ist unsere Buddha bei uns. Zum allerseitigen Vergnügen und zu gegenseitiger Freude. Denn die Buddha ist zugleich Wahrheit, Freude und Besinnlichkeit in Person. Sie sitzt da in ihrer Meditationshocke, denkt sanft über den Sinn des Lebens nach und freut sich daß sie bei uns so gut aufgehoben ist. Nie fließt ein unbedachtsames oder anprangerndes Wort über ihre Lippen. Niemals beklagt sie sich über die Ungefälligkeiten die in jedem Leben mal vorkommen. Zum Beispiel übers Wetter. Wir, uns selbst sicherlich nicht ausgeschlossen, schimpfen dauernd über das Wetter. Entweder ist es draußen zu kalt, zu naß und zu trübe, oder es weht der Wind zu stark, oder der anfrierende Nieselregen sorgt für glatte Straßen. Selten machen wir uns die Mühe zu sagen wie herrlich das Wetter heute ist.

Nein, dann aber unsere Buddha. Nie und nimmer wird sie ihre Stimme erheben um negatives über die hiesige und gestrige Wetterlage zu verbreiten. Sie verneint sogar den Begriff des „schlechten“ Wetters. Denn laut Buddha kann das Wetter niemals schlecht, höchstens unangenehm sein. War das auch so, so fragen Sie sich vielleicht, damals, vor einiger Zeit, so um Weihnachten, bei dieser winterlichen Kälte und Schnee von gestern?

Zu jener Zeit hatte ich Mitleid mit unserer Buddha. Vor allem wenn ihr wohlgeformtes Unterleib, mit den an Meditation gewöhnten gekreuzten Beinen, allmählig unter einer Schneedecke verschwanden. Und es bitter kalt war. Die Notlage erreichte seinen Höhepunkt als ich am Morgen des zweiten Weihnachttages feststellte, daß eine weiße Schneewatte ihr linkes Auge am sehen hinderte und daß ihr Haupt zwar zierlich, aber kaltstimmend, ein Schneetüpfelchen trug. Da habe ich sie gefragt: willst du nicht rein kommen? Nein. Schlicht, klar und einfach war ihre Antwort. (Sie mag vor heißeren Feuern gestanden haben, vermute ich mal.)

Dieser Tage, da das Tauwetter zugeschlagen hat, ist die Buddha wieder zu den alten Zeiten und Gewohnheiten zurückgekehrt. Jeden Morgen, auf meinem Lauf zum Hühnerstall, begegnen wir uns, sagen uns die Zeit des Tages (guten Tag, also) und freuen uns darüber daß es dem anderen so gut geht.

* Bagatelle L - Terra meets Buddha (5-4-2010)

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 6. Januar 2011

Bagatelle LXXXVII - Magische Dreizahl

terra40, 16:32h

Heute ist der 6. Januar, Tag der drei Könige wie die ersten, Tag der drei Magier wie die zweiten, und Tag der drei Weisen wie die sonstigen diesen Tag nennen. Wie gerne hätte ich just heute Ihnen ein gutes und wahres Bild gezeigt von dem magischen Ereignis, welches vor einigen Tagen, am Montagmorgen rund 9.00 Uhr, über uns kam. Ich meine die teilweise Sonnenfinsternis. Um diese Zeit wandere ich jeden Morgen zum Hühnerstall um die drei Verbliebenen (Hahn plus zwei Hennen) einen Gutenmorgen zu wünschen und mit Futter zu versehen.

Also, diesen Montag in aller früh hatte ich meine Kamera dabei um das Naturereignis für die Ewigkeit festhalten zu können. Als ein wunderbarer, rot-gelb-orangefarbiger Sonnenaufgang sichtbar wurde und die Sonne anscheinend Mühe tat die Erde zu erreichen kam die eine Wolke die mir den Spaß verdarb. Die Sonne samt fehlendes Teilstück wurde von ihr zugedeckt, als wollte sie nicht daß ihr Mangel: das Fehlen eines Scheibchens im Unterleib, uns zu Gesichte kam. Ich zeige Ihnen hier unten das Bild: urteilen Sie selber. Etwas Magisches kann dem Bilde nicht entsagt werden. Es ist die Magie des Rätselhaften, des Wunders, des unerwarteten, des gesehenes aber nicht-verstandenes Naturphänomens.

Kehren wir zurück zu den drei Reisenden Magier (Gaukler ohne festen Wohnsitz), Könige (die für eine Weile ihren Thron aufgegeben haben um die Stimme ihres Herzens zu folgen), oder Weisen (Leute die Vernunft, Einsicht, Intelligenz und Weisheit aneinander verknüpfen) wie auch immer. Sie kamen laut Peter Cornelius angereist aus dem Morgenland, aus dem Osten also, sich fortbewegend auf Kamelen oder Dromedaren, wer weiß es, geleitet von einem Stern und taub für die Ratschläge des König Herodus. Sie zogen nach Bethlehem um in einem Stall - weil im Wirtshaus nebenan anscheinend kein Platz mehr frei war - Mutter und Kind Ihre Geschenke anzubieten. Denn dort stand der Stern stille.

Sogar die Geschenke haben einiges magisches Unbekanntes in sich. Weihrauch, Gold und Myrrhe sollen es gewesen sein. Balthasar, ein 20-jähriger aus Asien, bringt den Weihrauch. Der ältere Melchior trägt das Gold. Caspar aus dem afrikanischem Äthiopien bringt die kostbare Myrrhe. Magisch und fremd schon. Denn sagen Sie mir bitte nicht, daß Sie genau wissen was Myrrhe ist und wie herrlich es riecht.

Nein, es bleibt viel unbekanntes Magisches übrig, worüber wir uns heute am Dreikönigstreffen den Kopf zerbrechen können. Auch die Frage warum – ganz links im unteren Bild - der Ochs ehrfurchtsvoll in die Krippe schaut und der Esel laut iahend seinen Kopf empor hebt, könnte etwas mit Magie zu tun haben. Wer weiß.

Also, diesen Montag in aller früh hatte ich meine Kamera dabei um das Naturereignis für die Ewigkeit festhalten zu können. Als ein wunderbarer, rot-gelb-orangefarbiger Sonnenaufgang sichtbar wurde und die Sonne anscheinend Mühe tat die Erde zu erreichen kam die eine Wolke die mir den Spaß verdarb. Die Sonne samt fehlendes Teilstück wurde von ihr zugedeckt, als wollte sie nicht daß ihr Mangel: das Fehlen eines Scheibchens im Unterleib, uns zu Gesichte kam. Ich zeige Ihnen hier unten das Bild: urteilen Sie selber. Etwas Magisches kann dem Bilde nicht entsagt werden. Es ist die Magie des Rätselhaften, des Wunders, des unerwarteten, des gesehenes aber nicht-verstandenes Naturphänomens.

Kehren wir zurück zu den drei Reisenden Magier (Gaukler ohne festen Wohnsitz), Könige (die für eine Weile ihren Thron aufgegeben haben um die Stimme ihres Herzens zu folgen), oder Weisen (Leute die Vernunft, Einsicht, Intelligenz und Weisheit aneinander verknüpfen) wie auch immer. Sie kamen laut Peter Cornelius angereist aus dem Morgenland, aus dem Osten also, sich fortbewegend auf Kamelen oder Dromedaren, wer weiß es, geleitet von einem Stern und taub für die Ratschläge des König Herodus. Sie zogen nach Bethlehem um in einem Stall - weil im Wirtshaus nebenan anscheinend kein Platz mehr frei war - Mutter und Kind Ihre Geschenke anzubieten. Denn dort stand der Stern stille.

Sogar die Geschenke haben einiges magisches Unbekanntes in sich. Weihrauch, Gold und Myrrhe sollen es gewesen sein. Balthasar, ein 20-jähriger aus Asien, bringt den Weihrauch. Der ältere Melchior trägt das Gold. Caspar aus dem afrikanischem Äthiopien bringt die kostbare Myrrhe. Magisch und fremd schon. Denn sagen Sie mir bitte nicht, daß Sie genau wissen was Myrrhe ist und wie herrlich es riecht.

Nein, es bleibt viel unbekanntes Magisches übrig, worüber wir uns heute am Dreikönigstreffen den Kopf zerbrechen können. Auch die Frage warum – ganz links im unteren Bild - der Ochs ehrfurchtsvoll in die Krippe schaut und der Esel laut iahend seinen Kopf empor hebt, könnte etwas mit Magie zu tun haben. Wer weiß.

... link (4 Kommentare) ... comment

Dienstag, 28. Dezember 2010

Bagatelle LXXXVI - Vorhersage

terra40, 15:39h

Früher, ja früher gab’s die echten Wahrsager. Sie schauten in die Ferne, in die Sterne, oder in das Eingeweide eines Junggeborenes. Oder sie schauten nirgendwo hin, aber waren dennoch im Stande uns die Zukunft zu schildern. Heutzutage liefert uns jede Zeitschrift eine astrologisch fundierte Weissage.

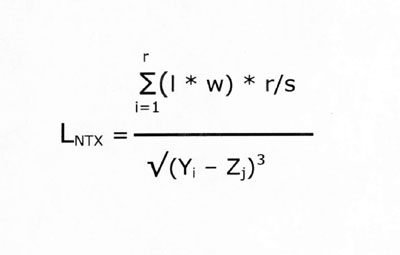

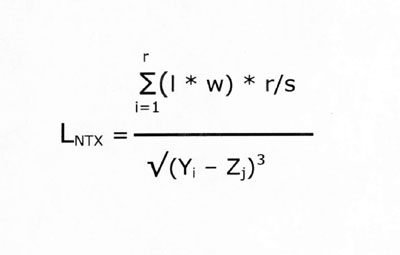

Astrologie hin oder her, vor Jahren, als ich noch meinte alles Geschehene durchdacht kognitiv betrachten zu müssen, hab’ ich mal eine Formel entworfen mit der die persönliche Zukunft jedes einzelnen errechnet werden kann. Mann braucht nur einige saillanten Daten in die Formel einzugeben wodurch die Unbekannten durch die faktischen Daten ersetzt werden. Alsdann findet man - zwar nach einigen mathematischen Überlegungen - die Zukunft. Vor allem taugt die Formel in drei Fällen: (a) Kleingeldmangel, (b) Gesundheit während der ersten drei Wochentage, und (c) Liebeskummer. Das sind sozusagen die abhängigen Variablen die sich bis auf Punkt und Komma berechnen lassen. Hier die Formel:

Nehmen wir zum Beispiel das Bedürfnis zu wissen wie groß der Kleingeldmangel (L) am Tage X (sagen wir den 3.) im Monat N (zB. Februar) um 13.OO Uhr (T) sein wird.

Ersetzen Sie nun bitte die folgenden Buchstaben durch Substitution in wahrheitsgetreue Zahlen und lösen Sie bitte die Gleichung. Das Resultat ist ein Wert zwischen 0 (Null) und 10 (Zehn) in zwei Dezimalen. Je höher der Wert, je größer der Mangel.

r = Anzahl 1 Euro-Münzen in ihrem Portemonnaie

l = Ihr tatsächliches Alter in Monaten gerechnet

w = Ihre Schuhgröße

s = die genaue Uhrzeit in Minuten

Yj = Reine Temperatur in Grad Celsius am heutigen Datum j

Zj = Gefühlstemperatur in Grad Celsius am heutigen Tag j

Berechnet für den 3. Februar 2011 um 13.00 Uhr deutet ein Resultat größer als 8.00 auf einen erschrecken Mangel an Kleingeld hin. Vor allem 50-Centsmünzen werden ihnen fehlen. Ein Wert < 3.35 sollte Ihnen ziemlich zufrieden stimmen.

Ein gelungenes Beispiel dafür wie eine solch einfache Formel ihre Zukunftsunsicherheit mindern und lindern kann, finden Sie nicht auch? Und ist das nicht Ziel und Aufgabe jeder Vorhersage?

Astrologie hin oder her, vor Jahren, als ich noch meinte alles Geschehene durchdacht kognitiv betrachten zu müssen, hab’ ich mal eine Formel entworfen mit der die persönliche Zukunft jedes einzelnen errechnet werden kann. Mann braucht nur einige saillanten Daten in die Formel einzugeben wodurch die Unbekannten durch die faktischen Daten ersetzt werden. Alsdann findet man - zwar nach einigen mathematischen Überlegungen - die Zukunft. Vor allem taugt die Formel in drei Fällen: (a) Kleingeldmangel, (b) Gesundheit während der ersten drei Wochentage, und (c) Liebeskummer. Das sind sozusagen die abhängigen Variablen die sich bis auf Punkt und Komma berechnen lassen. Hier die Formel:

Nehmen wir zum Beispiel das Bedürfnis zu wissen wie groß der Kleingeldmangel (L) am Tage X (sagen wir den 3.) im Monat N (zB. Februar) um 13.OO Uhr (T) sein wird.

Ersetzen Sie nun bitte die folgenden Buchstaben durch Substitution in wahrheitsgetreue Zahlen und lösen Sie bitte die Gleichung. Das Resultat ist ein Wert zwischen 0 (Null) und 10 (Zehn) in zwei Dezimalen. Je höher der Wert, je größer der Mangel.

r = Anzahl 1 Euro-Münzen in ihrem Portemonnaie

l = Ihr tatsächliches Alter in Monaten gerechnet

w = Ihre Schuhgröße

s = die genaue Uhrzeit in Minuten

Yj = Reine Temperatur in Grad Celsius am heutigen Datum j

Zj = Gefühlstemperatur in Grad Celsius am heutigen Tag j

Berechnet für den 3. Februar 2011 um 13.00 Uhr deutet ein Resultat größer als 8.00 auf einen erschrecken Mangel an Kleingeld hin. Vor allem 50-Centsmünzen werden ihnen fehlen. Ein Wert < 3.35 sollte Ihnen ziemlich zufrieden stimmen.

Ein gelungenes Beispiel dafür wie eine solch einfache Formel ihre Zukunftsunsicherheit mindern und lindern kann, finden Sie nicht auch? Und ist das nicht Ziel und Aufgabe jeder Vorhersage?

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 21. Dezember 2010

Bagatelle LXXXV - Scharfe Wünsche

terra40, 17:49h

Mein längst verstorbener Schwiegervater, ein kleiner Bauersmann, der es mit Mühe und Not schaffte seine Familie einigermaßen ordentlich über die Runden zu bekommen, besaß Pferd und Wagen, womit er jedem der etwas zu befördern hatte seine Dienste anbot. So fuhr er jahrelang, Sommer und Winter, bei jedem Wetter, die vollen Milchkannen aus der Nachbarschaft zur Molkerei, der Milch- und Käsefabrik im Dorf nebenan.

Wenn es denn so glatt und glitzig war auf des Herren Wegen, wie es heute der Fall ist in diesem Adventswinter Anno 2010, schraubte er kleine spitzförmige Eisenteile (Stifte) in die Hufeisen seines Pferdes. Jetzt wissen Sie auch wozu die runden Öffnungen in den Hufeisen taugen. Sicher: damit das Pferd sich auf den befrorenen schneeverwehten Landwegen aufrecht halten konnte. Man sagte: er hat sein Pferd ‘op scherp’ gesetzt. Oder: das Pferd geht auf scharf. Die alte Mähre trug Hufeisen mit spikes, könnte man sagen. So sahen die aus, die griffig machende Spikes. In einer alten Schachtel speziell für Sie aufbewahrt.

Auf scharf gehen, kann man auch figürlich sehen. Mit offenen Augen, alert, kaum abgestumpft und aufmerksam beobachten was denn so spielt im Lande. Reagieren wenn’s sein muß. Seine Stimme hören lassen wenn angefeuert, gelobt, ermutigt oder protestiert werden muß. Nicht unbedingt mit áller Schärfe, aber schon so, daß man sich stehend hält auf glatten, schiefen Ebenen, die man uns manchmal vorstellt gehen zu müssen.

Ich wünsche uns allen für das nächste Jahr genügend Schärfe, aber auch Momente der Stille und Besinnlichkeit. Sogar Augenblicke voller Sentimentalität und Nostalgie die offenbar werden in solch einer Weihnachtskarte des eigenen Hofes wie Sie hier unten sehen. Womit ich ihnen allen ganz und gar ohne Ironie und aufrichtig eine frohe Weihnacht und ein glückliches neues Jahr wünsche.

Wenn es denn so glatt und glitzig war auf des Herren Wegen, wie es heute der Fall ist in diesem Adventswinter Anno 2010, schraubte er kleine spitzförmige Eisenteile (Stifte) in die Hufeisen seines Pferdes. Jetzt wissen Sie auch wozu die runden Öffnungen in den Hufeisen taugen. Sicher: damit das Pferd sich auf den befrorenen schneeverwehten Landwegen aufrecht halten konnte. Man sagte: er hat sein Pferd ‘op scherp’ gesetzt. Oder: das Pferd geht auf scharf. Die alte Mähre trug Hufeisen mit spikes, könnte man sagen. So sahen die aus, die griffig machende Spikes. In einer alten Schachtel speziell für Sie aufbewahrt.

Auf scharf gehen, kann man auch figürlich sehen. Mit offenen Augen, alert, kaum abgestumpft und aufmerksam beobachten was denn so spielt im Lande. Reagieren wenn’s sein muß. Seine Stimme hören lassen wenn angefeuert, gelobt, ermutigt oder protestiert werden muß. Nicht unbedingt mit áller Schärfe, aber schon so, daß man sich stehend hält auf glatten, schiefen Ebenen, die man uns manchmal vorstellt gehen zu müssen.

Ich wünsche uns allen für das nächste Jahr genügend Schärfe, aber auch Momente der Stille und Besinnlichkeit. Sogar Augenblicke voller Sentimentalität und Nostalgie die offenbar werden in solch einer Weihnachtskarte des eigenen Hofes wie Sie hier unten sehen. Womit ich ihnen allen ganz und gar ohne Ironie und aufrichtig eine frohe Weihnacht und ein glückliches neues Jahr wünsche.

... link (1 Kommentar) ... comment

Donnerstag, 16. Dezember 2010

Bagatelle LXXXIV - Eine thymotische Kakophonie

terra40, 18:05h

In diesen turbolenzvollen Zeiten, wo nichts mehr ist wie es aussieht, bauen wir auf die vertrauten, temporären Strukturen. Diese, hoffen wir jedenfalls, sind unveränderlich und unantastbar. Weihnachten ist immer am 25. 12. Und genau eine Woche später nimmt das neue Jahr seinen (unbestimmten) Lauf. Vier Adventswochen gibt es und ebenso viele Kerzen. Und komme was wolle, der Sankt Nikolaus kommt immer: abends, am 5. Dezember. Auch immer in diéser Periode unterwerfen wir uns dem Diktat.

Doch, in dieser vorweihnachtlicher Zeit prüfen wir in unserem Lande alljährlich unsere Kenntnisse der hiesigen Orthographie. Das heißt: wir setzen uns feierlich vor den Fernsehkasten und beteiligen uns am Nationalen Orthographiekundewettbewerb. Wie früher in der Schule lassen wir uns treffen von einem äußerst schwierigen Diktat. Ein Herr Lehrer (aus den Niederlanden) und eine Frau Lehrerin (aus Flandern) sagen laut und deutlich die Übersetzung des Satzes: “Wir haben es schließlich vergessen”. Und wir, die das Gehorchen noch immer nicht verlernt haben, schreiben es in unsere Heften: wir haben es schlieslich vergessen. Später bekommen wir eine mündliche Ohrfeige, weil wir das Wort “schließlich” fälschlicherweise falsch geschrieben haben. Die Orthographieschreibreform ist an uns vorbeigezogen.

Das nationale Niederländischdiktat wird jedes Jahr von einem anderen, angesehenen Autor(in) geschrieben. Jeder versucht, beim benutzen der schwierigsten Wörter, eine sinnvolle Kurzgeschichte zu verfassen. Hundert Versuchspersonen (im Studio) und Hunderttausende (im Lande) - alle vertraut mit den Regeln der Orthographieschreiberei und allesamt Sprachliebhaber - tun ihr bestes. Im Durchschnitt machen die Teilnehmer im Studio etwa 32 Fehler. Das mag ihnen sehr viel erscheinen, aber auch nach 25 Jahren ist dieser Wert nicht außergewöhnlich. Das Diktat ist in der Tat sehr schwer. Jedes Jahr das gleiche Übel.

Das für mich schwierigste Wort diesmal war das Adjektiv thymotisch. Nicht nur schwierig zu schreiben, aber auch schwierig zu verstehen. Ich, jedenfalls, kannte es nicht. Nachher erfuhr ich, das es von dem auch bei uns berühmt werdende deutschen Philosoph Peter Sloterdijk höchstpersönlich erfunden ist. Es scheint, es hat etwas mit Multikulturalität und Wut zu tun. Aber genaueres weiß man nicht.

Ein anderes, schwierig zu schreibendes Wort war kakophonisch. Die Bedeutung dieses Wortes war mir zwar bekannt, aber das hat mich nicht bewegen können es fehlerfrei zu schreiben.

Auf dem ersten Platz im Wettbewerb der schwierigsten Wörter aller Zeiten befindet sich unangefochten das Wort Przewalskipferd. Im Holländischen noch viel schwieriger als in Deutsch.

Um 22.00 Uhr kam dann der Juryvorsitzende – ein Ex-Kultusminister – um uns die Ergebnisse mitzuteilen. Der Sieger 2010 hieß Herr So-und-So mit Wohnsitz Leiden (Niederlande). Das letztere ist nicht unwichtig, weil meistens die niederländisch-sprachlichen Flamingen gewinnen. Der Sieger hatte nicht weniger als 9 (in Worten neun) Fehler. Aber auch nicht mehr.

Hier unten der erste Diktatsatz:

Doch, in dieser vorweihnachtlicher Zeit prüfen wir in unserem Lande alljährlich unsere Kenntnisse der hiesigen Orthographie. Das heißt: wir setzen uns feierlich vor den Fernsehkasten und beteiligen uns am Nationalen Orthographiekundewettbewerb. Wie früher in der Schule lassen wir uns treffen von einem äußerst schwierigen Diktat. Ein Herr Lehrer (aus den Niederlanden) und eine Frau Lehrerin (aus Flandern) sagen laut und deutlich die Übersetzung des Satzes: “Wir haben es schließlich vergessen”. Und wir, die das Gehorchen noch immer nicht verlernt haben, schreiben es in unsere Heften: wir haben es schlieslich vergessen. Später bekommen wir eine mündliche Ohrfeige, weil wir das Wort “schließlich” fälschlicherweise falsch geschrieben haben. Die Orthographieschreibreform ist an uns vorbeigezogen.

Das nationale Niederländischdiktat wird jedes Jahr von einem anderen, angesehenen Autor(in) geschrieben. Jeder versucht, beim benutzen der schwierigsten Wörter, eine sinnvolle Kurzgeschichte zu verfassen. Hundert Versuchspersonen (im Studio) und Hunderttausende (im Lande) - alle vertraut mit den Regeln der Orthographieschreiberei und allesamt Sprachliebhaber - tun ihr bestes. Im Durchschnitt machen die Teilnehmer im Studio etwa 32 Fehler. Das mag ihnen sehr viel erscheinen, aber auch nach 25 Jahren ist dieser Wert nicht außergewöhnlich. Das Diktat ist in der Tat sehr schwer. Jedes Jahr das gleiche Übel.

Das für mich schwierigste Wort diesmal war das Adjektiv thymotisch. Nicht nur schwierig zu schreiben, aber auch schwierig zu verstehen. Ich, jedenfalls, kannte es nicht. Nachher erfuhr ich, das es von dem auch bei uns berühmt werdende deutschen Philosoph Peter Sloterdijk höchstpersönlich erfunden ist. Es scheint, es hat etwas mit Multikulturalität und Wut zu tun. Aber genaueres weiß man nicht.

Ein anderes, schwierig zu schreibendes Wort war kakophonisch. Die Bedeutung dieses Wortes war mir zwar bekannt, aber das hat mich nicht bewegen können es fehlerfrei zu schreiben.

Auf dem ersten Platz im Wettbewerb der schwierigsten Wörter aller Zeiten befindet sich unangefochten das Wort Przewalskipferd. Im Holländischen noch viel schwieriger als in Deutsch.

Um 22.00 Uhr kam dann der Juryvorsitzende – ein Ex-Kultusminister – um uns die Ergebnisse mitzuteilen. Der Sieger 2010 hieß Herr So-und-So mit Wohnsitz Leiden (Niederlande). Das letztere ist nicht unwichtig, weil meistens die niederländisch-sprachlichen Flamingen gewinnen. Der Sieger hatte nicht weniger als 9 (in Worten neun) Fehler. Aber auch nicht mehr.

Hier unten der erste Diktatsatz:

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 9. Dezember 2010

Bagatelle LXXXIII - Schieflage

terra40, 20:40h

Zugegeben, das worüber diese Bagatelle handelt, kann man in der Tat nicht bagatellarisch nennen. Aber só wichtig ist alles auch wieder nicht, obwohl in meinem Land der Mann und die Frau in der Straße - ihrer pessimistischen Linie treu bleibend - ausriefen: wir haben wieder an Boden eingebüßt. Worauf die Bildungsministerin sofort Maßnahmen ankündigte. Gemeint ist die Position auf der Pisa-Skala.

In einem internationalen Vergleich werden die Leistungen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften der 15jährigen Schüler aus vielen Ländern mit einander verglichen. Wer schneidet am besten ab? Welches Land kann sich berühmen über das beste Bildungs- und Unterrichtssystem verfügen zu können? Wo wohnen die besten Lehrer? Wo und was lernen die Schüler wo und was die Lehrer ihnen versuchen zu lehren? Wo auf dieser Welt wird überhaupt noch etwas gelernt in der Schule? Gibt es noch Länder, wo die Schule versucht ihren Schülern außer soziales lernen, Gemüse-Anbau-Projekte, eine Apfeltorte backen, Internet besuchen, auch noch Lesen, Schreiben und Mathematik beizubringen?

Ich zeige ihnen die Top-15 für den Lesebereich. Aus früheren Jahren weiß ich einiges über die Art und Weise wie man die Lesefähigkeit der Schüler messen kann. Und wie das in den Pisa-Projekten geschieht. Ich weiß deshalb auch, daß man in den Pisa-Studien nur diejenigen Leseaspekte berücksichtigt, die man (schriftlich) messen kann. Viele wichtige Teilbereiche des Lesens (im allgemeinen für die verbale Intelligenz) bleiben außen vor. Das gilt für alle Bereiche. Nur das meßbare zählt.

Ich weiß auch, daß die Umstände unter denen die Pisa-Tests stattfinden, manchmal sehr unterschiedlich sind. Die Lesedaten in meinem Lande sind ein wirklicher und getreuer Durchschnitt der Schüler. Die Daten aus China zum Beispiel – die Nummer Eins im Pisa Leseland! – scheinen aus einer selektiven Shanghai Stichprobe zu stammen.

Das wichtigste Argument gegen die unkritische Anbetung der Pisa-Daten ist das Fehlen einer Beziehung zwischen (unterschiedlichen) Bildungszielen und den hier vorliegenden Meßergebnissen. Nach meinem Verständnis ist die Schule weit mehr als eine Lehr- und Lernfabrik. (Bitte, verzeihen Sie mir die unzutreffende Übertreibung.) Wenn die Schule erreicht daß Kinder zum Beispiel lernen was es denn heißt sozial und respektvoll mit anderen umzugehen (wir nehmen an daß dies eins der wichtigen Ziele der Schule ist), dann sind Pisa-Daten völlig ungeeignet über den Erfolg oder Mißerfolg des Lehrens und Lernens etwas vernünftiges auszusagen. Wenn es aber ein überragendes Ziel der Schule ist, dafür zu sorgen daß die Schüler sich auf dem Gebiete des Lesens und Schreibens, der Mathematik und der Naturwissenschaften behaupten können im internationalen Vergleich, dann sind die Pisa-Daten hilfreich und interessant, aber auch nicht mehr als das.

Was können wir – mit allen Vorbehalten – dennoch aus den Pisa-Daten lernen?

(1) Seit eh und je ist Finnland das beste europäische land.

(2) Die Ost-asiatischen Länder spielen eine Hauptrolle. Aber Sie wollen ihr Kind bitte doch nicht dem japanischen Bildungssystem anvertrauen?

(3) Mein Land (Niederlande) schneidet relativ gut ab. Aber der Trend ist leicht zurückgehend. Machen Sie sich sorgen, Frau Ministerin? Ich nicht. Nicht über diese Daten; wohl über andere Entwicklungen in Bildung und Unterricht.

(4) Deutschland oder Holland auf einen Platz im Top5 bringen wollen? Das hieße: den Pisa-Dom gerade biegen wollen.

... link (1 Kommentar) ... comment

Samstag, 4. Dezember 2010

Bagatelle LXXXII - Kirchturmkletterei

terra40, 20:28h

In meiner Jugend war ich auch so einer. Einer, der herausgefordert, bereit war großen Gefahren und Bedrohungen zu trotzen. Nur um den anderen zu zeigen was man sich traute und um bewundernde Blicke, Lob und Anerkennung zu ernten.

Zum Beispiel: mein Verbleib im Klassenbücherschrank. Ein leerer Schrank im Sekundarstufenklassenzimmer lud quasi ein sich darin zu verstecken. Wer, so war die Frage unter den Schülern, wagt es sich zu verstecken und sich schlafen zu legen in dem Schrank, während ein sonst sehr gefürchteter Lehrer sein Bestes tut der Klasse etwas beizubringen?

Terra war so einer. Einer der’s wagte. Ich legte mich in den Schrank und hörte wie der Lehrer hereinkam und mit seiner Lektion anfing. Er geriet allmählig in Wut als er bemerkte, daß er nicht álle Aufmerksamkeit bekam wie er ’s gewohnt war. Einige Schüler schauten auf den Schrank mit Inhalt, als wollten sie dem Herrn Lehrer auf etwas anderes aufmerksam machen. Aber von niemand wurde ich verraten. Nach vierzig Minuten kroch ich steif und stramm aus dem Schrank. ‘Wenn es schief gegangen wäre’, sagten meine Klassenkameraden, ‘wenn der Lehrer dich im Schrank bemerkt hätte, wären die Folgen schrecklich gewesen.’

Der Maurermeister Herman war auch so einer. Seine Freunde, die ihm bei der Arbeit am Kirchturm in unserem Dorfe zuschauten, versprachen ihm eine Schachtel Zigaretten wenn er es wagen sollte den Kirchturm hinauf zu klettern um den Hahn auf der Spitze zu streicheln. ’Abgemacht’ sagte der Maurermeister Herman. ‘Für eine Schachtel richtige Virginia Zigaretten tue ich das. Keine Frage.’

Der Turm der Dorfkirche ist etwa 38 Meter hoch. Der Kirchturmhahn – der uns nicht nur die Windrichtung zeigt, aber uns auch lehrt was es denn heißt stolz auszusehen – erreicht man indem man innen im Turm über steinerne Drehtreppen und hölzerne Leiter nach oben klettert bis zur Turmluke. Das ist ein kleines Fenster. Es wird an Feiertagen geöffnet um der Nationalflagge in rot-weiß-blau die Gelegenheit zu bieten freiaus zu wehen. Wenn einer so kühn, übermutig sogar und sorglos ist, kann man sich durch die Luke nach draußen bewegen und weiter aufwärts klettern, wobei man sich mit den Händen der eisernen Haken bedient die bis zum Kirchturmhahn den Turm vor Blitzeinschlägen schützen.

Das tat der Maurermeister Herman. In Schweiß badend erreichte er – mit Mühe und Not, wie der Erlkönig den Hof – den Hahn, berührte denselbigen und stieg wieder herab. Gut und glücklich für ihn war, daß er sich keine Zeit gönnte sich von einer Höhenangst befangen zu lassen. Unversehrt erreichte er die Luke und trat wieder in den Turm hinein. Wie vertraut benahmen sich die die hölzern und steinernen Treppenstufen! Unten angekommen wischte er sich den Schweiß vom Gesicht und nahm die volle Zigarettenschachtel in Empfang.

Später gab er zu tausende Ängste gehabt zu haben und tausend Mal gestorben zu sein. Seine Sturheit und Starrköpfigkeit aber ließen ihm keine andere Wahl. Wie es später Terra geschah in dessen leeren Klassenzimmerbücherschrank.

Zum Beispiel: mein Verbleib im Klassenbücherschrank. Ein leerer Schrank im Sekundarstufenklassenzimmer lud quasi ein sich darin zu verstecken. Wer, so war die Frage unter den Schülern, wagt es sich zu verstecken und sich schlafen zu legen in dem Schrank, während ein sonst sehr gefürchteter Lehrer sein Bestes tut der Klasse etwas beizubringen?

Terra war so einer. Einer der’s wagte. Ich legte mich in den Schrank und hörte wie der Lehrer hereinkam und mit seiner Lektion anfing. Er geriet allmählig in Wut als er bemerkte, daß er nicht álle Aufmerksamkeit bekam wie er ’s gewohnt war. Einige Schüler schauten auf den Schrank mit Inhalt, als wollten sie dem Herrn Lehrer auf etwas anderes aufmerksam machen. Aber von niemand wurde ich verraten. Nach vierzig Minuten kroch ich steif und stramm aus dem Schrank. ‘Wenn es schief gegangen wäre’, sagten meine Klassenkameraden, ‘wenn der Lehrer dich im Schrank bemerkt hätte, wären die Folgen schrecklich gewesen.’

Der Maurermeister Herman war auch so einer. Seine Freunde, die ihm bei der Arbeit am Kirchturm in unserem Dorfe zuschauten, versprachen ihm eine Schachtel Zigaretten wenn er es wagen sollte den Kirchturm hinauf zu klettern um den Hahn auf der Spitze zu streicheln. ’Abgemacht’ sagte der Maurermeister Herman. ‘Für eine Schachtel richtige Virginia Zigaretten tue ich das. Keine Frage.’

Der Turm der Dorfkirche ist etwa 38 Meter hoch. Der Kirchturmhahn – der uns nicht nur die Windrichtung zeigt, aber uns auch lehrt was es denn heißt stolz auszusehen – erreicht man indem man innen im Turm über steinerne Drehtreppen und hölzerne Leiter nach oben klettert bis zur Turmluke. Das ist ein kleines Fenster. Es wird an Feiertagen geöffnet um der Nationalflagge in rot-weiß-blau die Gelegenheit zu bieten freiaus zu wehen. Wenn einer so kühn, übermutig sogar und sorglos ist, kann man sich durch die Luke nach draußen bewegen und weiter aufwärts klettern, wobei man sich mit den Händen der eisernen Haken bedient die bis zum Kirchturmhahn den Turm vor Blitzeinschlägen schützen.

Das tat der Maurermeister Herman. In Schweiß badend erreichte er – mit Mühe und Not, wie der Erlkönig den Hof – den Hahn, berührte denselbigen und stieg wieder herab. Gut und glücklich für ihn war, daß er sich keine Zeit gönnte sich von einer Höhenangst befangen zu lassen. Unversehrt erreichte er die Luke und trat wieder in den Turm hinein. Wie vertraut benahmen sich die die hölzern und steinernen Treppenstufen! Unten angekommen wischte er sich den Schweiß vom Gesicht und nahm die volle Zigarettenschachtel in Empfang.

Später gab er zu tausende Ängste gehabt zu haben und tausend Mal gestorben zu sein. Seine Sturheit und Starrköpfigkeit aber ließen ihm keine andere Wahl. Wie es später Terra geschah in dessen leeren Klassenzimmerbücherschrank.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 25. November 2010

Bagatelle LXXXI - Weihnachtsbuch

terra40, 19:45h

Kugel, Baum, Stollen, Buch und Lied haben etwas gemeinsam. Wenn man nämlich die Drei Könige aus dem Morgenland und die Hirten aus dem Gefilde Efrathas hinzunimmt (alles Weihnachtengetue also) entstehen Begriffe ohne welche keine frohe Weihnacht denkbar ist.

Nun ja, Weihnachtsstollen und Weihnachtslieder schon, aber Weihnachtsbuch? Gibt es denn solche? Es gibt sie. Wenn diese ihnen unbekannt vorkommen sollten, liegt das wahrscheinlich am Grad der Säkularisation die in ihrem und meinem täglichen Leben gang und gäbe geworden ist.

Früher war alles anders, nicht besser. Früher bekam man am Weihnachtstag ein Weihnachtsbuch. Das geschah am Weihnachtsfest welches die örtliche Sonntagsschule feierte. Von Montag bis Samstag gingen wir zu der öffentlichen Dorfgrundschule; Sonntags gingen wir in die Sonntagsschule. Im selben Gebäude, zusammen mit denselben Kindern aus der öffentlichen Klasse. Wir sangen dieselben Lieder, wir hörten dieselben biblischen Geschichten. Wir benahmen uns am Sonntag genau so wie in der Woche: dann und wann brachten wir unsere Lehrer zu größter Wut um uns danach scheinheilig zu entschuldigen.

Der Ort des Weihnachtsfestes war die Kirche, welche wir extra für’s große Fest im Dorf gelassen hatten. Es dauerte so von 18 bis 21 Uhr. Es war immer voller Kinder, Eltern und weitere Dorfsbewohner die gerne die alten vertrauten Lieder mitsangen und sich die Weihnachtsgeschichten anhörten. Von denen gab es zwei: die Geschichte von der Geburt Christi und die Geschichte von armen Kindern die vor Kälte und Hunger fast auf der Straße geblieben waren, bis sie von einigen gutmütigen Nachbarn ein Butterbrot und einen Schluck lauwarme Milch bekamen. Zwischen diesen zwei Geschichten gab es für uns richtig warme Schokoladenmilch die wir aus Tassen trunken welche, von Zuhause mitgenommen, an einer Schnur um unseren Hals hingen. Beim nach Hause gehen bekamen wir eine traditionelle Apfelsine.

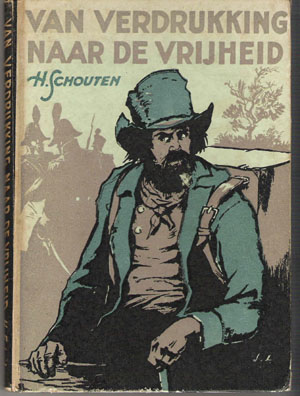

Ziemlich am Ende der Veranstaltung kam der große Augenblick worauf ich ein Jahr lang gewartet hatte. Einer vom Sonntagsschulvorstand bestieg eine Kirchenbank, las die Namen der Klasse vor und überreichte jedem der genannten ein Buch, ein Weihnachtsbuch.

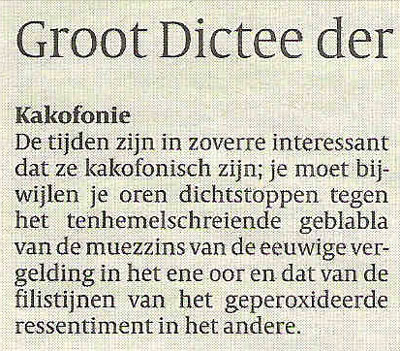

Im Jahre 1949 bekam ich das Buch: Van verdrukking naar de vrijheid (Von Unterdrückung in die Freiheit), in der Tat ein Buchtitel der nie seine Prägnanz verliert. Das Buch beschrieb die Abenteuer eines holländischen jungen Mannes der von Napoleon gebeten worden war sich seinem Heer nach Rußland anzuschließen. Es hatte 92 Seiten und einen harten Umschlag. Ein hart gebundenes Buch mit wenig Seiten war damals viel mehr wert als ein dickes Buch in einem weichen, wie wir sagten: schlappen Umschlag.

Laut Buchetikett ist mir dieses Weihnachtsbuch (eines aus der Reihe Weihnachtsbücher aus meinem Bücherschrank) geschenkt worden vom Herrn B. Lammers. Der Herr Lammers war leidenschaftlicher Freigeselle, begnadeter Schachspieler, Sonntagsschullehrer und Vorsitzender des hiesigen Turnvereins. Nebenbei war er Personalchef in einem großen Werk wo man sehr dünne Metallfaser zu einer Metallstoff webte. 2007 starb er im Alter von 87 Jahren. Seine schöne Handschrift lebt weiter in meinem Weihnachtsbuch.

Nun ja, Weihnachtsstollen und Weihnachtslieder schon, aber Weihnachtsbuch? Gibt es denn solche? Es gibt sie. Wenn diese ihnen unbekannt vorkommen sollten, liegt das wahrscheinlich am Grad der Säkularisation die in ihrem und meinem täglichen Leben gang und gäbe geworden ist.

Früher war alles anders, nicht besser. Früher bekam man am Weihnachtstag ein Weihnachtsbuch. Das geschah am Weihnachtsfest welches die örtliche Sonntagsschule feierte. Von Montag bis Samstag gingen wir zu der öffentlichen Dorfgrundschule; Sonntags gingen wir in die Sonntagsschule. Im selben Gebäude, zusammen mit denselben Kindern aus der öffentlichen Klasse. Wir sangen dieselben Lieder, wir hörten dieselben biblischen Geschichten. Wir benahmen uns am Sonntag genau so wie in der Woche: dann und wann brachten wir unsere Lehrer zu größter Wut um uns danach scheinheilig zu entschuldigen.

Der Ort des Weihnachtsfestes war die Kirche, welche wir extra für’s große Fest im Dorf gelassen hatten. Es dauerte so von 18 bis 21 Uhr. Es war immer voller Kinder, Eltern und weitere Dorfsbewohner die gerne die alten vertrauten Lieder mitsangen und sich die Weihnachtsgeschichten anhörten. Von denen gab es zwei: die Geschichte von der Geburt Christi und die Geschichte von armen Kindern die vor Kälte und Hunger fast auf der Straße geblieben waren, bis sie von einigen gutmütigen Nachbarn ein Butterbrot und einen Schluck lauwarme Milch bekamen. Zwischen diesen zwei Geschichten gab es für uns richtig warme Schokoladenmilch die wir aus Tassen trunken welche, von Zuhause mitgenommen, an einer Schnur um unseren Hals hingen. Beim nach Hause gehen bekamen wir eine traditionelle Apfelsine.

Ziemlich am Ende der Veranstaltung kam der große Augenblick worauf ich ein Jahr lang gewartet hatte. Einer vom Sonntagsschulvorstand bestieg eine Kirchenbank, las die Namen der Klasse vor und überreichte jedem der genannten ein Buch, ein Weihnachtsbuch.

Im Jahre 1949 bekam ich das Buch: Van verdrukking naar de vrijheid (Von Unterdrückung in die Freiheit), in der Tat ein Buchtitel der nie seine Prägnanz verliert. Das Buch beschrieb die Abenteuer eines holländischen jungen Mannes der von Napoleon gebeten worden war sich seinem Heer nach Rußland anzuschließen. Es hatte 92 Seiten und einen harten Umschlag. Ein hart gebundenes Buch mit wenig Seiten war damals viel mehr wert als ein dickes Buch in einem weichen, wie wir sagten: schlappen Umschlag.

Laut Buchetikett ist mir dieses Weihnachtsbuch (eines aus der Reihe Weihnachtsbücher aus meinem Bücherschrank) geschenkt worden vom Herrn B. Lammers. Der Herr Lammers war leidenschaftlicher Freigeselle, begnadeter Schachspieler, Sonntagsschullehrer und Vorsitzender des hiesigen Turnvereins. Nebenbei war er Personalchef in einem großen Werk wo man sehr dünne Metallfaser zu einer Metallstoff webte. 2007 starb er im Alter von 87 Jahren. Seine schöne Handschrift lebt weiter in meinem Weihnachtsbuch.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 18. November 2010

Bagatelle LXXX - Grenzgeschichten

terra40, 22:28h

Von zwei Büchern möchte ich heute berichten. Beide sind so völlig von einander verschieden, daß man es nicht für wahr und möglich hält, daß der eine Autor in zwei Fällen derselbe ist. Denn dás ist beweisbar wahr: die Bücher, beide, sind von zwei Autoren verfaßt worden. Von denen bin ich, ihr untertänigster Bagatellist, der eine. Der andere ist in beiden Fällen ein Kollege und Freund zugleich. Aber nicht derselbe.

Das eine Buch heißt: Primary Prospects – Developments in Primary Education in some European Countries. Wenn zum Beispiel jemand wissen möchte in wiefern das Kerncurriculum der deutschen Primarstufe von dem der norwegischen Grundschulen abweicht, könnte in diesem Buch einiges darüber lesen. (Kein spannender Stoff, zugegeben, aber interessant genug für die wenigen Interessenten.) Mein Co-Autor, Dr. Letschert, und ich haben uns jedenfalls bemüht so zu schreiben, daß nicht einem die Lust zum Lesen schon nach zweiundzwanzig Zeilen vergeht. Von dem Buch ist übrigens eine Übersetzung in Farsi erschienen. Unser Buch ist jetzt auch von rechts nach links und von hinten nach vorne zu lesen. Wenn man ’s kann und ich kann es nicht. Ich kann mein eigenes Buch nicht mehr lesen.

Das zweite Buch enthält Jugenderinnerungen. Geschichten die sich rundum die alte Dorfskirche abspielen in einem Ort das sich dadurch auszeichnet daß die Staatsgrenze zwischen Deutschland und den Niederlanden sich quer durchs Dorf hinzieht. Der Hellweg ist der Länderscheitelpunkt: die Straße ist holländisch, der anliegende Bürgersteig ist deutsch.

Hier ist mein Co-Autor ein Jugendfreund. Er wurde westlich der Kirche geboren, ich süd-östlich. Zusammen (immer in derselben Klasse) wanderten wir durch die Jahre der Grundschule und der Sekundarstufe. Zusammen besuchten wir fünf lange Jahre die Lehrerausbildung. Mein Freund wurde Mathematiklehrer, ich selber Grundschullehrer und später Berater und Forscher in Sachen Unterrichtspsychologie und Curriculumplanung.

Viele Jahre haben wir, mein Freund und ich, uns kaum gesehen. Bis wir eines Tages feststellten, daß wir beide Geschichtenschreiber waren. Geschichten unter anderem über unsere Grenzdorfjugend, kurz nach Kriegsende, wo alle Häuser um der Kirche herum in Trümmer lagen.

Einige dieser Geschichten sind jetzt in Buchform erschienen. Der Titel ist etwas behäbig und wenig originell: Dinxperse Grenspräötjes. Dinxper ist der Name des Ortes, präötjes heißt in etwa Plausch oder Klatschgespräche. Und was Grens bedeutet brauch’ ich ihnen wohl nicht zu erklären. Das Büchlein ist geschrieben worden in der Umgangssprache (Dialekt) unserer Gegend. Nicht gerade ein wissenschaftlich herausragendes Buch. Aber es gefällt anscheinend vielen, und das kann man von einem wissenschaftlichen Schmöker kaum sagen.

Das eine Buch heißt: Primary Prospects – Developments in Primary Education in some European Countries. Wenn zum Beispiel jemand wissen möchte in wiefern das Kerncurriculum der deutschen Primarstufe von dem der norwegischen Grundschulen abweicht, könnte in diesem Buch einiges darüber lesen. (Kein spannender Stoff, zugegeben, aber interessant genug für die wenigen Interessenten.) Mein Co-Autor, Dr. Letschert, und ich haben uns jedenfalls bemüht so zu schreiben, daß nicht einem die Lust zum Lesen schon nach zweiundzwanzig Zeilen vergeht. Von dem Buch ist übrigens eine Übersetzung in Farsi erschienen. Unser Buch ist jetzt auch von rechts nach links und von hinten nach vorne zu lesen. Wenn man ’s kann und ich kann es nicht. Ich kann mein eigenes Buch nicht mehr lesen.

Das zweite Buch enthält Jugenderinnerungen. Geschichten die sich rundum die alte Dorfskirche abspielen in einem Ort das sich dadurch auszeichnet daß die Staatsgrenze zwischen Deutschland und den Niederlanden sich quer durchs Dorf hinzieht. Der Hellweg ist der Länderscheitelpunkt: die Straße ist holländisch, der anliegende Bürgersteig ist deutsch.

Hier ist mein Co-Autor ein Jugendfreund. Er wurde westlich der Kirche geboren, ich süd-östlich. Zusammen (immer in derselben Klasse) wanderten wir durch die Jahre der Grundschule und der Sekundarstufe. Zusammen besuchten wir fünf lange Jahre die Lehrerausbildung. Mein Freund wurde Mathematiklehrer, ich selber Grundschullehrer und später Berater und Forscher in Sachen Unterrichtspsychologie und Curriculumplanung.

Viele Jahre haben wir, mein Freund und ich, uns kaum gesehen. Bis wir eines Tages feststellten, daß wir beide Geschichtenschreiber waren. Geschichten unter anderem über unsere Grenzdorfjugend, kurz nach Kriegsende, wo alle Häuser um der Kirche herum in Trümmer lagen.

Einige dieser Geschichten sind jetzt in Buchform erschienen. Der Titel ist etwas behäbig und wenig originell: Dinxperse Grenspräötjes. Dinxper ist der Name des Ortes, präötjes heißt in etwa Plausch oder Klatschgespräche. Und was Grens bedeutet brauch’ ich ihnen wohl nicht zu erklären. Das Büchlein ist geschrieben worden in der Umgangssprache (Dialekt) unserer Gegend. Nicht gerade ein wissenschaftlich herausragendes Buch. Aber es gefällt anscheinend vielen, und das kann man von einem wissenschaftlichen Schmöker kaum sagen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 9. November 2010

Bagatelle LXXIX - Auf Entwicklung fixiert

terra40, 21:15h

Wir leben - wie Sie vielleicht schon wissen - in einem alten Bauernhof der sich dadurch auszeichnet daß er in Form von Kellern, Dachböden und sonstigen Anbauten genug Raum bietet um unbrauchbare, schlecht aussehende und völlig nutzlose Unutensilien aufzubewahren. Statt sie dem geachteten und geschätzten, umweltbesorgten Müllabführer anzuvertrauen, schleppen wir die alten Sachen auf den Dachboden der Scheune, wo sie von ihrer Rente genießen und nach und nach zu Staub zurückkehren.

Dort, in einer dunklen Ecke, seh’ ich ihn: meinen Meopta II, Marke Opemus, meinen uralten Vergrößerer. Baujahr unbekannt, wahrscheinlich um 1960, und (wenn ich mich nicht irre) stammend aus einem Bauern- und Arbeiterstaat östlich der Elbe. Und wie so oft in ähnlichen Situationen kommt sofort die äußerst angemessene Frage bei solchen Gelegenheiten: tut er ’s (noch) oder tut er ’s nicht (mehr)? Und wie so oft, auf dem Fuße gefolgt, die Tat beim Wort nehmend, folgt die Probe aufs Exempel.

Mit Hilfe von einem Kabel und einer Steckdose verschaffe ich mir 220 Volt, schalte, durch das hin- und her bewegen eines Hebels, den Apparat ein, und siehe da: es ward Licht! Ein von Staub umschlungener Strahl von oben nach unten gelingt es schließlich sich durch ein rotfarbiges Gläschen zu pressen und einen hölzernen Plateau zu erreichen. Auf diesem Tischlein lag früher das zu belichtende Fotopapier (damals noch mit Ph geschrieben). Ein paar Meter weiter standen die zwei Schalen: die erste mit Entwickler worin das belichtete Blatt Papier genau zwanzig Sekunden zu baden hatte, die zweite mit dem säurigen Fixiermittel das dem Bilde erlaubte das Tageslicht zu erblicken. Schließlich folgte das Trocknen der fabelhaften 18*24-Bilder – mit vorzugsweise vielen romantischen Waldwegaufnahmen - an der Wäscheleine. Damals nicht auf einem Scheunedachboden, sondern in einem Badezimmer, das mit viel Sorgfalt und Mühe völlig verdunkelt wurde. Wie in Freudenhäusern war nur eine rote Lampe gestattet. Das échte photographische Rotlichtmilieu also.

Alles was man braucht um ein Bild aufs Papier zu bekommen ist noch da. Wenn ich wollte könnte ich den Vergrößerer zu neuen Ruhm verhelfen. Aber natürlich will ich nicht. Ich mache mit meiner kleinen Digitalkamera ein Erinnerungsbild. Mit viel Staub. Danach befördere ich den Vergrößerer samt Hilfsmittel an seinen alten Platz: eine Kiste in einer Dachbodenecke. Nach zwei Minuten spricht niemand mehr über dieses Ereignis. Kein Staub wirbelt mehr auf. Das digitale Zeitalter regiert.

Dort, in einer dunklen Ecke, seh’ ich ihn: meinen Meopta II, Marke Opemus, meinen uralten Vergrößerer. Baujahr unbekannt, wahrscheinlich um 1960, und (wenn ich mich nicht irre) stammend aus einem Bauern- und Arbeiterstaat östlich der Elbe. Und wie so oft in ähnlichen Situationen kommt sofort die äußerst angemessene Frage bei solchen Gelegenheiten: tut er ’s (noch) oder tut er ’s nicht (mehr)? Und wie so oft, auf dem Fuße gefolgt, die Tat beim Wort nehmend, folgt die Probe aufs Exempel.

Mit Hilfe von einem Kabel und einer Steckdose verschaffe ich mir 220 Volt, schalte, durch das hin- und her bewegen eines Hebels, den Apparat ein, und siehe da: es ward Licht! Ein von Staub umschlungener Strahl von oben nach unten gelingt es schließlich sich durch ein rotfarbiges Gläschen zu pressen und einen hölzernen Plateau zu erreichen. Auf diesem Tischlein lag früher das zu belichtende Fotopapier (damals noch mit Ph geschrieben). Ein paar Meter weiter standen die zwei Schalen: die erste mit Entwickler worin das belichtete Blatt Papier genau zwanzig Sekunden zu baden hatte, die zweite mit dem säurigen Fixiermittel das dem Bilde erlaubte das Tageslicht zu erblicken. Schließlich folgte das Trocknen der fabelhaften 18*24-Bilder – mit vorzugsweise vielen romantischen Waldwegaufnahmen - an der Wäscheleine. Damals nicht auf einem Scheunedachboden, sondern in einem Badezimmer, das mit viel Sorgfalt und Mühe völlig verdunkelt wurde. Wie in Freudenhäusern war nur eine rote Lampe gestattet. Das échte photographische Rotlichtmilieu also.

Alles was man braucht um ein Bild aufs Papier zu bekommen ist noch da. Wenn ich wollte könnte ich den Vergrößerer zu neuen Ruhm verhelfen. Aber natürlich will ich nicht. Ich mache mit meiner kleinen Digitalkamera ein Erinnerungsbild. Mit viel Staub. Danach befördere ich den Vergrößerer samt Hilfsmittel an seinen alten Platz: eine Kiste in einer Dachbodenecke. Nach zwei Minuten spricht niemand mehr über dieses Ereignis. Kein Staub wirbelt mehr auf. Das digitale Zeitalter regiert.

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 31. Oktober 2010

Bagatelle LXXVIII - Gras im Rücken

terra40, 23:18h

Kaum ist die Sommerzeit dahin, kaum hab’ ich die Uhr eine Stunde zurückversetzt, und schon sehne ich mich sehr nach diesen herrlichen Sommeraugenblicken im hohen Gras, wobei ich mir die Wolken am Himmel betrachte. Denn nichts schöneres auf dieser Welt als das Wolkenpanorama.

Ich liege auf dem Rücken im weichen, duftreichen Gras, sehe in die Lüfte und bemerke wie sehr diese eine Wolke die geographischen Formen Portugals ähnelt. Die darauffolgende ist – kein Zweifel möglich – eine monströse Gestalt wovor wir als Kinder große Angst haben. Und wie schnell sie den Himmel entlang fliegen, kommen und gehen! Der Wind bläst sie heute ostwärts. Dadurch sehen meine Nachbarn, welche im Atlas rechts von mir wohnen, sie später als ich. Aber wenn ich meinen orientalischen Freund frage ob er Portugal auch gesehen habe, ist die Antwort klar und bejahend deutlich.

Nicht jeder mag das, das auf dem Rücken im Gras liegen. Nach zehn Minuten spürt man den harten Untergrund. Steif und stramm verlassen wir das Gelände um nach Hause zu gehen. Unterwegs denke ich dabei an meine Zeit als Verteidiger des Vaterlandes. Wieso und weshalb?

Ich wohne in einem Land wo man vor vierzig Jahren noch die Wehrpflicht kannte. Deshalb mußte ich fast zwei Jahre - nicht sehr freiwillig - lernen wie man am besten einen imaginären Feind bekämpft. Mit Waffengewalt oder mit giftigen Worten und Parolen. Man lehrte mich auch wie man, unter freiem Himmel, auf dem Rücken schläft.

Nicht im Gras sollte man sich zur Ruhe begeben, aber im Sand. Man legt sich hin – auf dem Rücken wohlgemerkt - und schaufelt sich sieben Höhlen: eine für den Kopf, zwei für die Schultern, zwei für die Hinterbacken und zwei für die Hacken. Man fühlt jetzt daß jeder Körperteil vom Boden getragen wird. Leg’ dann eine Decke unter dir und eine über dich und wenn du müde genug bist, wirst du schlafen wie eine Rose. Und wenn du nicht schlafen kannst, siehst du auf die Sterne am Himmel. Sterne statt Wolken.

Ich liege auf dem Rücken im weichen, duftreichen Gras, sehe in die Lüfte und bemerke wie sehr diese eine Wolke die geographischen Formen Portugals ähnelt. Die darauffolgende ist – kein Zweifel möglich – eine monströse Gestalt wovor wir als Kinder große Angst haben. Und wie schnell sie den Himmel entlang fliegen, kommen und gehen! Der Wind bläst sie heute ostwärts. Dadurch sehen meine Nachbarn, welche im Atlas rechts von mir wohnen, sie später als ich. Aber wenn ich meinen orientalischen Freund frage ob er Portugal auch gesehen habe, ist die Antwort klar und bejahend deutlich.

Nicht jeder mag das, das auf dem Rücken im Gras liegen. Nach zehn Minuten spürt man den harten Untergrund. Steif und stramm verlassen wir das Gelände um nach Hause zu gehen. Unterwegs denke ich dabei an meine Zeit als Verteidiger des Vaterlandes. Wieso und weshalb?

Ich wohne in einem Land wo man vor vierzig Jahren noch die Wehrpflicht kannte. Deshalb mußte ich fast zwei Jahre - nicht sehr freiwillig - lernen wie man am besten einen imaginären Feind bekämpft. Mit Waffengewalt oder mit giftigen Worten und Parolen. Man lehrte mich auch wie man, unter freiem Himmel, auf dem Rücken schläft.

Nicht im Gras sollte man sich zur Ruhe begeben, aber im Sand. Man legt sich hin – auf dem Rücken wohlgemerkt - und schaufelt sich sieben Höhlen: eine für den Kopf, zwei für die Schultern, zwei für die Hinterbacken und zwei für die Hacken. Man fühlt jetzt daß jeder Körperteil vom Boden getragen wird. Leg’ dann eine Decke unter dir und eine über dich und wenn du müde genug bist, wirst du schlafen wie eine Rose. Und wenn du nicht schlafen kannst, siehst du auf die Sterne am Himmel. Sterne statt Wolken.

... link (4 Kommentare) ... comment

Samstag, 23. Oktober 2010

Bagatelle LXXVII - Gasthofbrücke

terra40, 20:07h

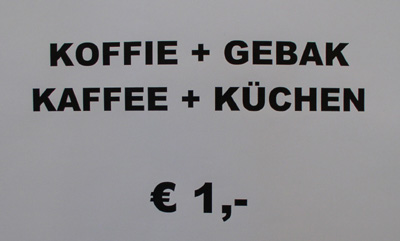

Das hier ist keine Wirtschaft, keine Gaststätte oder Ausschank. Dennoch kann ich Sie einladen dort mit mir ein frisches Bier zu trinken. Es ist auch keine Kneipe, Schenke oder Bar. Aber man schenkt uns (gegen Zahlung) gerne ein Glas reinen Rheinwein ein. Tee oder Kaffee mit Kuchen gibt es auch. Aber es ist noch immer kein Wirtshaus.

Es ist eine Taverne. Abgeleitet vom mitteldeutschen taberna und vom niederländischen taveerne. Sie liegt weder in Holland, noch in Deutschland. Sie liegt – und das ist das besondere – oberhalb der Straße welche hier die Staatsgrenze zwischen der Bundesrepublik und den Niederlanden bildet. Sie befindet sich hoch über den Hellweg, in der Verbindung zwischen einem niederländischen Zentrum für ältere Landsleute denen es (gesundheitlich oder psychisch) nicht so gut geht wie Ihnen oder mir, und die deshalb in einem Sorgezentrum ihre Tage verbringen. Am anderen Ende gibt es eine vergleichbare deutsche Einrichtung. Dort wohnen Menschen in einer Wohngemeinschaft wo sie von sachverständigen Hilfskräften Tag und Nacht betreut werden.

Interessant ist auch daß beide Einrichtungen von denselben Vorkehrungen gebrauch machen. So geht die niederländische Nachtschwester auch zu deutschen Pazienten an der anderen Seite des Korridors. Und der Sanitätswagen bringt holländische Unfallpazienten zum Krankenhaus in der zehn Km weiter gelegenen Stadt Bocholt (Westfalen). Es funktioniert prächtig.

Die Leute an beiden Seiten der Grenze sind es von Jugend auf gewohnt sich als gute Nachbarn zu verhalten. Sie sagen: jeder spricht über europäische Zusammenarbeit. Wir praktizieren es. Und recht haben sie.

Darum treffen wir uns in kürze in der Taverne. Ich lade Sie ein. Wir genießen dort den Kaffee mit Kuchen (mit oder ohne Umlaut), oder bevorzugen Sie ein köstliches Täßchen Tee? Wir freuen uns über die grenzenlose Aussicht und sagen uns, daß es sich hier an der unsichtbaren Grenze gut leben läßt.

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories