... newer stories

Sonntag, 20. November 2011

Bagatelle 133 - Altes Geld

terra40, 14:40h

Ach, wie schlecht steht es um des Menschen Gedächtnis! Sagen Sie bitte nicht, daß Sie sich nicht daran erinnern können, denn dann beweisen Sie mir wie recht ich habe. Wenn Sie ein gutes Gedächtnis vorweisen könnten, wüßten Sie genauestens an welchem Tag und in welchem Jahr Sie dem Euro zum ersten Mal begegnet sind.

Es ist genau zehn Jahre her. Damals, November 2001, an einem grauen vorweihnachtlichen Adventstag wurde uns der Euro vorgestellt. Ab dem 1. Januar 2002 Zahlungsmittel. Auf Anfrage schickte eine vom Minister eingestellte Währungskommission uns ein vorweihnachtliches Geschenk: eine, elegant in Papier und Plastik aufgehobene Geldserie, aus nicht weniger als acht (8) Münzen bestehend. Variierend vom kargen 1 Cent bis zum grandiosen 2-Euro-stück. Der Gesamtwert betrug deftige € 3.88; in der altmodischen holländischen Währung von damals: f. 8,55. Und die bekamen wir umsonst!

Das Ministerium teilte obendrein noch mit, daß auch neue Geldscheine von Stapel liefen. Scheine im Wert von 5 bis zu nicht weniger als 200 Euro. Mit äußerster Sorgfalt entworfen, gepreßt und gedruckt, so daß die Fälscher dringend geraten wurde eine andere Beschäftigung zu versuchen.

Heute, zehn Jahre später, ist der Euro in Not. Weil einige Länder in der Eurozone meinten álles auf Pump kaufen zu können, und ihre entstandene Schulden mit nicht vorhandenen Anleihen und sonstige Luftblasen (wie losen Goldbarren) zurückerstatten wollten, befindet sich heute der Euro in Not. In Nöten vielleicht schon, in Banknöten. Und es gibt schon geringe Ahnung habende Fachleute und sonstige Wirtschafsignoranten die laut um den Rückkehr der alten Währung rufen. Ich seh's vor mir: Italiener die für ein Brot die Summe von 17.500 Lire bezahlen, Belgier die für ein Pommes mit Mayo 54 und ein halber Belgischer Franken ausgeben und Briten die zwei Pfund und vier Schillinge für ihr Fish and Chips auf den Tisch legen. (Wie gescheit, daß die Engländer noch immer an ihrer alten Währung festgehalten haben. So sieht man wieder daß Trägheit sich auf die Dauer lohnt.)

Wie gut daß mein zugegeben kleiner Wirtschaftsverstand mir einige meiner alten Zahlungsmittel hat aufbewahren lassen. Ja, ich besitze sie noch: die grauen, bakterievollen, alten Münzen und die schmutzigen Scheine aus der Vor-Eurozeit. Im Februar 2002, einen Monat nach dem offiziellen Eintritt des Euro, startete das Finanzministerium eine Großaktion, wobei die Holländer aufgefordert wurden alle ihre Gulden und sonstige alten Zahlungsmittel für Euros umzutauschen. Schätzungsweise 93 Prozent der Niederländer hielten einige alte Münzen und Scheine für sich zurück. Sie wurden in einem Strumpf oder im Schrank zwischen der Bettwäsche aufbewahrt. Für den Notfall, sagten sie. Oder für die Ewigkeit.

Jawohl, wir sind gerüstet wenn der Gulden seine Rückkehr ankündigt. Besser noch: tief in unserem Herzen haben wir uns niemals definitiv von ihm verabschiedet. Er ist uns ans Herz gewachsen, so wie bei Ihnen die Mark und der Groschen. Aber so sind wir, die Holländer. Je älter sie werden, je dümmer.

Anderswo wird es nicht anders sein. Ich wette mit Ihnen, daß demnächst mehrere ewig gestrige, richtig vergangenheitssüchtige Deutsche sich darüber freuen, daß ihre Gehälter in Kürze wieder in Reichsmark ausgezahlt werden.

Es ist genau zehn Jahre her. Damals, November 2001, an einem grauen vorweihnachtlichen Adventstag wurde uns der Euro vorgestellt. Ab dem 1. Januar 2002 Zahlungsmittel. Auf Anfrage schickte eine vom Minister eingestellte Währungskommission uns ein vorweihnachtliches Geschenk: eine, elegant in Papier und Plastik aufgehobene Geldserie, aus nicht weniger als acht (8) Münzen bestehend. Variierend vom kargen 1 Cent bis zum grandiosen 2-Euro-stück. Der Gesamtwert betrug deftige € 3.88; in der altmodischen holländischen Währung von damals: f. 8,55. Und die bekamen wir umsonst!

Das Ministerium teilte obendrein noch mit, daß auch neue Geldscheine von Stapel liefen. Scheine im Wert von 5 bis zu nicht weniger als 200 Euro. Mit äußerster Sorgfalt entworfen, gepreßt und gedruckt, so daß die Fälscher dringend geraten wurde eine andere Beschäftigung zu versuchen.

Heute, zehn Jahre später, ist der Euro in Not. Weil einige Länder in der Eurozone meinten álles auf Pump kaufen zu können, und ihre entstandene Schulden mit nicht vorhandenen Anleihen und sonstige Luftblasen (wie losen Goldbarren) zurückerstatten wollten, befindet sich heute der Euro in Not. In Nöten vielleicht schon, in Banknöten. Und es gibt schon geringe Ahnung habende Fachleute und sonstige Wirtschafsignoranten die laut um den Rückkehr der alten Währung rufen. Ich seh's vor mir: Italiener die für ein Brot die Summe von 17.500 Lire bezahlen, Belgier die für ein Pommes mit Mayo 54 und ein halber Belgischer Franken ausgeben und Briten die zwei Pfund und vier Schillinge für ihr Fish and Chips auf den Tisch legen. (Wie gescheit, daß die Engländer noch immer an ihrer alten Währung festgehalten haben. So sieht man wieder daß Trägheit sich auf die Dauer lohnt.)

Wie gut daß mein zugegeben kleiner Wirtschaftsverstand mir einige meiner alten Zahlungsmittel hat aufbewahren lassen. Ja, ich besitze sie noch: die grauen, bakterievollen, alten Münzen und die schmutzigen Scheine aus der Vor-Eurozeit. Im Februar 2002, einen Monat nach dem offiziellen Eintritt des Euro, startete das Finanzministerium eine Großaktion, wobei die Holländer aufgefordert wurden alle ihre Gulden und sonstige alten Zahlungsmittel für Euros umzutauschen. Schätzungsweise 93 Prozent der Niederländer hielten einige alte Münzen und Scheine für sich zurück. Sie wurden in einem Strumpf oder im Schrank zwischen der Bettwäsche aufbewahrt. Für den Notfall, sagten sie. Oder für die Ewigkeit.

Jawohl, wir sind gerüstet wenn der Gulden seine Rückkehr ankündigt. Besser noch: tief in unserem Herzen haben wir uns niemals definitiv von ihm verabschiedet. Er ist uns ans Herz gewachsen, so wie bei Ihnen die Mark und der Groschen. Aber so sind wir, die Holländer. Je älter sie werden, je dümmer.

Anderswo wird es nicht anders sein. Ich wette mit Ihnen, daß demnächst mehrere ewig gestrige, richtig vergangenheitssüchtige Deutsche sich darüber freuen, daß ihre Gehälter in Kürze wieder in Reichsmark ausgezahlt werden.

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 13. November 2011

Bagatelle 132 - Faktisches Wissen

terra40, 22:37h

Wissen Sie was ein savant ist? Das ist jemand mit einem savant syndrom. Und das wiederum ist ein Mensch der eines (nicht einiges) unvorstellbar gut kann. Zum Beispiel ein Mitbürger, der nach nur einmal lesen die Kapittel 4 bis 7 von Marxens Kapital fehlerfrei aufsagen kann. Oder die Frau Elisabeth Höchstselten ( Kreis Wuppertal an der Lure) die nur maximal vier Sekunden braucht um uns eine korrekte Antwort zu geben auf die Frage: wieviel ist 34.786 mal 65.876?

Es gibt auch savants die wahnsinnig viele Fakten kennen. Die Kenntnisse haben über alles mögliche Subjekte und Sachgebiete: geschichtsträchtige Personen, Himmelskörper, Schmetterlinge und ihre Artverwandten, Fußballer aus den erste drei Jahren der Bundesliga, und sonstigen völlig nützlosen Wissensbereiche. In einigen der zahllosen für dumm verkaufenden Fernsehratespielen kann man sogar damit Millionär werden.

Nur wenig Menschen wissen alles zu wissende. Der erste war Gottfried W. Leibnitz. Der Mann wußte alles was damals (um 1700) Hand und Fuß, Rang und Namen hatte. Seine faktische Database, sozusagen, war mehr als voll. Zugegeben, es gab nicht so viel Kenntnisse, so viele Data, wie heute, aber dennoch. Der Herr Leibnitz hatte allen anderen Faktenwissern etwas sehr wichtiges voraus: er wußte nicht nur alles faktisches, er verstand auch die Relationen dazwischen.

Entschuldigung für diese etwas lange geratene Einleitung. Ich brauche die aber um Ihnen eine fantastische Geschichte erzählen zu können von meinem stoppelbärtigen, imaginären Freund Wassi. Offiziell Wassili Ibramovitch. Wohnhaft in Спасйбо, im Süden des Ural. Geologe von Haus aus. (Daß Sibirien große Gasvorkommen besitzt, wußte jeder. Wo aber präzise, hat Wassi für uns entdeckt.) In frühester Jugend lernte Wassi seine Fähigkeiten als savant kennen. Alle Fragen im Bereich der typischen Sachgebiete (Geographie, Physik, (Quantum)Mechanik, Biologie usw.) wußte er fehlerfrei zu beantworten. Auch die Sprachen hatten keine Geheimnisse. So konnte er die russische Nationalhymne, wenn gefragt, ausgezeichnet auf chinesisch singen. Sogar mit einem Kanton-Akzent.

Es hat mich auch nicht gewundert, daß Wassi vor fünf Jahren seinen Geologenhut an den Nagel hing und fortan durch die Lande zog mit seinem abendfüllenden Programm: Wassi: die Antwort auf alle Fragen! Nicht sehr originell, aber vielleicht darum Publikumsanziehend.

Wie sah solch ein Wassi-Abend aus? Was wurde dem hochverehrten Publikum geboten? Nun, die Veranstaltung fing meistens um 19.30 Uhr an. Ab 15.30 konnte man bei der Kasse auf Schrift gestellte Fragen einliefern. In einem geschlossenen und versiegelten Umschlag selbstverständlich. Faktische Fragen über alles denkbare. Aber nur Fragen die auf einer klaren, eindeutigen, faktischen Weise beantwortet werden konnten. Keine Meinungen, Mutmaßungen oder Vermutungen also. Auch wurden Fragen zur Wassis religiösen Überzeugungen und politischen Denkweisen zur Seite geschoben. Es galt ja: nur die Fakten zählen!

Wassis Frageabende wurden sehr gut besucht. Schon um 18 Uhr sah man die Leute anstehen um einen Platz vorne zu bekommen. Ab 19 Uhr wurde die Wartezeit gefüllt von dem speziell angeheuerten Balalaikaorchester "Schön Laut". Der Eintrittspreis betrug 7 Rubel und 65 Kopeken (inklusive Mehrwertsteuer). Man konnte auch den Portier um diesen Betrag bestechen, dann hatte man freien Zutritt.

Was, bitte, haben wir uns vorzustellen bei dem Inhalt und der Qualität der gestellten Fragen? Ich nenne Ihnen einige beispielhaften Beispiele.

- Wassili Ibramovitch, wie breit ist die Wolga am schmalsten? Die Antwort bitte in russischen Meilen und inches. Im voraus herzlichen Dank!

- Wie Sie wissen, lieber Wassili, haben alle Spinnen acht Füße. Es gibt aber eine mutierte und hinterbliebene russisch/burjattische Variante mit nur sieben Gliedmaßen. Was ist sein Gewicht (bitte zwei Ziffern hinter dem Komma) wenn es das Alter von sechs Monaten erreicht hat?

- Am 13. Oktober 1877 gab Pjotr Iljitsch Tsjaikowski hier in diesem Saal ein Konzert. Welche Flügelsaite brach als er beim Spielen des dritten Satzes der Beethovenschen Mondscheinsonate verwüstend zuschlug?

- Lieber Herr Ibramovitch, wieviel rote Pflastersteine liegen vor meinem Haus an der Biskayaprospekt Nr. 27 in einem Feld von sonst nur grauen Steinen?

Kommentar überfällig, natürlich. Augenscheinlich voller Selbstvertrauen und immer freundlich und höflich beantwortete Wassi diese Fragen. Ab und zu nahm er sich eine Bedenkzeit, aber niemals mehr als eine Minute. Übrigens waren die Fragen nach der Pause bedeutend schwieriger als am Anfang. In dieser Phase mußten auch einige Fragen wegen des Eindringens in die Intimsphäre zurückgestellt werden. Zum Beispiel eine Frage wie - … was ist der Name des Fräuleins mit dem mein Cousin, der Säufer Branko K., gestern Abend im Tivoli ein rendez-vous hatte?

Wassis Abende wurden so populär, daß schließlich sogar das Fernsehen ihn entdeckte. Seine Shows wurden live ausgestrahlt. Die Einschaltquoten bekamen unglaubliche Züge, auch wenn man weiß, daß sie wie alles in Rußland gefälscht waren. Der Gipfel war sein Eintritt in die Welt der Wetten. Anfangs nur bei den Londoner bookmakers, später auch in St. Petersburg konnte man Wetten abschließen. Die zentrale Frage war: wie und wann wird die Zeit kommen wo der Wassili Ibramovitch auf eine Frage keine Antwort hat?

Am Freitag vor drei Monaten war's dann so weit. Es geschah in Klein-Jekaterinenburg. Nichts besonderes geschah im Vorfeld. Dann aber kam die Frage aller Fragen, von einem freundlichen alten Herrn vorgetragen: - Lieber Wassili Ibramovitch, wie lautet der Familienname ihrer Schwiegermutter?

Später am Abend gab Wassi seinen Verlust zu. Er blieb die Antwort schuldig. Weil, so sagte er sich förmlich entschuldigend, mein ganzes Leben - ich brauchte viele Jahre dafür - habe ich alle Fakten über meine Schwiegermutter zu verdrängen versucht. Ich wußte: jetzt bin ich frei von ihr. Und gerade heute, an diesem Abend, ist das mein Schicksal.

Auch an diesem Abend wechselten Millionen von Rubeln ihre Besitzer. Manche Petersburger Neureiche sah man am nächsten Tag, wie sie den Bürgersteig bei der städtischen Oper mit Schaufel und Besen säuberten. Ja, so kann's gehen.

Mit Wassi ging es bergab. Seine Gesundheit verschlechterte zunehmend und in seinem Gedächtnis bildeten sich ungeahnte Lücken. Das Ende kam nicht ganz und gar unerwartet.

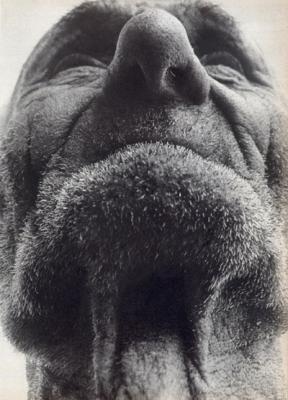

Nach seinem Ableben öffnete man sein Testament. Darin stand, daß er sein Hirn inklusive Gedächtnis dem Psychologiemuseum der Universität von Спасйбо vermacht habe. Dort können wir es jetzt bewundern. Wenn Sie gut hinschauen, können Sie die Fakten noch sehen. Auch die allerkleinsten. Sie befinden sich zwischen den Falten.

Es gibt auch savants die wahnsinnig viele Fakten kennen. Die Kenntnisse haben über alles mögliche Subjekte und Sachgebiete: geschichtsträchtige Personen, Himmelskörper, Schmetterlinge und ihre Artverwandten, Fußballer aus den erste drei Jahren der Bundesliga, und sonstigen völlig nützlosen Wissensbereiche. In einigen der zahllosen für dumm verkaufenden Fernsehratespielen kann man sogar damit Millionär werden.

Nur wenig Menschen wissen alles zu wissende. Der erste war Gottfried W. Leibnitz. Der Mann wußte alles was damals (um 1700) Hand und Fuß, Rang und Namen hatte. Seine faktische Database, sozusagen, war mehr als voll. Zugegeben, es gab nicht so viel Kenntnisse, so viele Data, wie heute, aber dennoch. Der Herr Leibnitz hatte allen anderen Faktenwissern etwas sehr wichtiges voraus: er wußte nicht nur alles faktisches, er verstand auch die Relationen dazwischen.

Entschuldigung für diese etwas lange geratene Einleitung. Ich brauche die aber um Ihnen eine fantastische Geschichte erzählen zu können von meinem stoppelbärtigen, imaginären Freund Wassi. Offiziell Wassili Ibramovitch. Wohnhaft in Спасйбо, im Süden des Ural. Geologe von Haus aus. (Daß Sibirien große Gasvorkommen besitzt, wußte jeder. Wo aber präzise, hat Wassi für uns entdeckt.) In frühester Jugend lernte Wassi seine Fähigkeiten als savant kennen. Alle Fragen im Bereich der typischen Sachgebiete (Geographie, Physik, (Quantum)Mechanik, Biologie usw.) wußte er fehlerfrei zu beantworten. Auch die Sprachen hatten keine Geheimnisse. So konnte er die russische Nationalhymne, wenn gefragt, ausgezeichnet auf chinesisch singen. Sogar mit einem Kanton-Akzent.

Es hat mich auch nicht gewundert, daß Wassi vor fünf Jahren seinen Geologenhut an den Nagel hing und fortan durch die Lande zog mit seinem abendfüllenden Programm: Wassi: die Antwort auf alle Fragen! Nicht sehr originell, aber vielleicht darum Publikumsanziehend.

Wie sah solch ein Wassi-Abend aus? Was wurde dem hochverehrten Publikum geboten? Nun, die Veranstaltung fing meistens um 19.30 Uhr an. Ab 15.30 konnte man bei der Kasse auf Schrift gestellte Fragen einliefern. In einem geschlossenen und versiegelten Umschlag selbstverständlich. Faktische Fragen über alles denkbare. Aber nur Fragen die auf einer klaren, eindeutigen, faktischen Weise beantwortet werden konnten. Keine Meinungen, Mutmaßungen oder Vermutungen also. Auch wurden Fragen zur Wassis religiösen Überzeugungen und politischen Denkweisen zur Seite geschoben. Es galt ja: nur die Fakten zählen!

Wassis Frageabende wurden sehr gut besucht. Schon um 18 Uhr sah man die Leute anstehen um einen Platz vorne zu bekommen. Ab 19 Uhr wurde die Wartezeit gefüllt von dem speziell angeheuerten Balalaikaorchester "Schön Laut". Der Eintrittspreis betrug 7 Rubel und 65 Kopeken (inklusive Mehrwertsteuer). Man konnte auch den Portier um diesen Betrag bestechen, dann hatte man freien Zutritt.

Was, bitte, haben wir uns vorzustellen bei dem Inhalt und der Qualität der gestellten Fragen? Ich nenne Ihnen einige beispielhaften Beispiele.

- Wassili Ibramovitch, wie breit ist die Wolga am schmalsten? Die Antwort bitte in russischen Meilen und inches. Im voraus herzlichen Dank!

- Wie Sie wissen, lieber Wassili, haben alle Spinnen acht Füße. Es gibt aber eine mutierte und hinterbliebene russisch/burjattische Variante mit nur sieben Gliedmaßen. Was ist sein Gewicht (bitte zwei Ziffern hinter dem Komma) wenn es das Alter von sechs Monaten erreicht hat?

- Am 13. Oktober 1877 gab Pjotr Iljitsch Tsjaikowski hier in diesem Saal ein Konzert. Welche Flügelsaite brach als er beim Spielen des dritten Satzes der Beethovenschen Mondscheinsonate verwüstend zuschlug?

- Lieber Herr Ibramovitch, wieviel rote Pflastersteine liegen vor meinem Haus an der Biskayaprospekt Nr. 27 in einem Feld von sonst nur grauen Steinen?

Kommentar überfällig, natürlich. Augenscheinlich voller Selbstvertrauen und immer freundlich und höflich beantwortete Wassi diese Fragen. Ab und zu nahm er sich eine Bedenkzeit, aber niemals mehr als eine Minute. Übrigens waren die Fragen nach der Pause bedeutend schwieriger als am Anfang. In dieser Phase mußten auch einige Fragen wegen des Eindringens in die Intimsphäre zurückgestellt werden. Zum Beispiel eine Frage wie - … was ist der Name des Fräuleins mit dem mein Cousin, der Säufer Branko K., gestern Abend im Tivoli ein rendez-vous hatte?

Wassis Abende wurden so populär, daß schließlich sogar das Fernsehen ihn entdeckte. Seine Shows wurden live ausgestrahlt. Die Einschaltquoten bekamen unglaubliche Züge, auch wenn man weiß, daß sie wie alles in Rußland gefälscht waren. Der Gipfel war sein Eintritt in die Welt der Wetten. Anfangs nur bei den Londoner bookmakers, später auch in St. Petersburg konnte man Wetten abschließen. Die zentrale Frage war: wie und wann wird die Zeit kommen wo der Wassili Ibramovitch auf eine Frage keine Antwort hat?

Am Freitag vor drei Monaten war's dann so weit. Es geschah in Klein-Jekaterinenburg. Nichts besonderes geschah im Vorfeld. Dann aber kam die Frage aller Fragen, von einem freundlichen alten Herrn vorgetragen: - Lieber Wassili Ibramovitch, wie lautet der Familienname ihrer Schwiegermutter?

Später am Abend gab Wassi seinen Verlust zu. Er blieb die Antwort schuldig. Weil, so sagte er sich förmlich entschuldigend, mein ganzes Leben - ich brauchte viele Jahre dafür - habe ich alle Fakten über meine Schwiegermutter zu verdrängen versucht. Ich wußte: jetzt bin ich frei von ihr. Und gerade heute, an diesem Abend, ist das mein Schicksal.

Auch an diesem Abend wechselten Millionen von Rubeln ihre Besitzer. Manche Petersburger Neureiche sah man am nächsten Tag, wie sie den Bürgersteig bei der städtischen Oper mit Schaufel und Besen säuberten. Ja, so kann's gehen.

Mit Wassi ging es bergab. Seine Gesundheit verschlechterte zunehmend und in seinem Gedächtnis bildeten sich ungeahnte Lücken. Das Ende kam nicht ganz und gar unerwartet.

Nach seinem Ableben öffnete man sein Testament. Darin stand, daß er sein Hirn inklusive Gedächtnis dem Psychologiemuseum der Universität von Спасйбо vermacht habe. Dort können wir es jetzt bewundern. Wenn Sie gut hinschauen, können Sie die Fakten noch sehen. Auch die allerkleinsten. Sie befinden sich zwischen den Falten.

... link (1 Kommentar) ... comment

Samstag, 5. November 2011

Bagatelle 131 - Trockne Schafe

terra40, 13:02h

Seit einigen Tagen verweilen sie in den Wiesen rundums Haus: zwei Koppel junger Schafe. Die eine Truppe umfaßt fünfzehn, die zweite neunzehn weibliche, fast einjährige Tiere. (Geboren also im Wintersaison 2010/2011) Mein Freund und Nachbar, dem diese Schafe allesamt gehören - hat obendrein ein älterer Schafsbock erlaubt sich der zweiten Truppe anzuschließen.

Sie können sich nicht vorstellen wie uns das alles freut! Nichts macht mehr melancholisch - gerade in diesen ersten Novembertagen mit allen Heiligen und sonstigen Seelen - als eine grüne Wiese ohne sichtbare dann und wann grasende Lebewesen. Gerade in Zeiten wo die Bauersleute ihre Kühe manchmal vierundzwanzig Stunden pro Tag zuhause lassen und ihnen den Zutritt in die freie Weide verweigern, freut es einem eine kleine Schafsherde von seinem Arbeitszimmer aus erblicken zu können.

Trotz des dringenden Verbotes Haus- und Weidetiere wie Menschen zu behandeln, verkehren wir ziemlich menschlich mit den Schafen. Das heißt: wenn ich morgens die erste Runde um den Hof mache, begrüße ich sie mit einem freundlichen, gutgemeinten Guten Morgen, ihr Lieben! Worauf mich die Schafe ansehen mit einem Blick voller Verzweiflung darüber daß ein Mensch so tief sinken kann!

Unsere Schafe verhalten sich auch herdentierisch. Wie es sich gehört also, und wie es ihnen die Menschen vorleben. Es kommt oft vor, daß, wenn die Herde schläft, ein prominentes Schaf plötzlich aufsteht und anfängt zu grasen. Worauf alle andere seinem Beispiel folgen. Sie überqueren als Gruppe, als Einheit, die Wiese, von einem zum anderen Ende. Vorteil dabei ist, daß die Schafe sich von Geburt an kennen. Sie waren immer als Gruppe beisammen. Mann merkt es sofort: jedes Schaf fühlt sich in der Gemeinschaft aufgehoben und geborgen.

Ab und zu werden Fragen über die Intelligenz der Schafe laut. Schafe seien dumm, unfähig einiges zu lernen, wenig entschlußbereit. Das alles sind schwer übertriebene Vorurteile. Die Wirklichkeit sieht anders aus, vor allem wenn die tägliche Nahrung in Frage kommt. Es verkehren bei uns jeden Tag etliche Trecker auf der Landstraße. Das aber läßt die Schafe unberührt; sie schlafen, grasen oder kauen ihre Nahrung für's zweite Mal. Aber wenn der Bauer c.q. Landherr und Schafezüchter auf seinem Trecker angefahren kommt, erhebt sich die ganze Schar um ihn zu begrüßen. Die Schafe erkennen offenbar sehr genau ob es der eigene Trecker ist oder ein anderer, auch wenn sie ihren Herrn und Meister noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Vorsicht also bei der Intelligenzbewertung dieser und anderer tierischen Kreaturen.

In aller Bescheidenheit möchte ich Ihnen noch an zwei Sachen erinnern dürfen. Erstens: wenn Sie an einer Schafswiese vorbeikommen und sehen daß ein Schaf auf dem Rücken liegt, handeln Sie bitte sofort und stellen das Schaf wieder auf seine vier Beine. Sonst ist es dem Tode überlassen: das Schaf kann nicht aus eigener Kraft aufstehen.

Zweitens möchte ich Sie bitten dafür zu sorgen daß die Schafe auf ihrem Lebensweg keine nassen Füße bekommen. Sorgen Sie bitte vor. Ich habe alle meine Schafe im Trocknen.

... link (1 Kommentar) ... comment

Samstag, 29. Oktober 2011

Bagatelle 130 - Leserecht

terra40, 12:28h

Vor einigen Wochen, beim stöbern durch neulich geborene blogger-de-Beiträge, stand plötzlich unterstehende Mitteilung auf meinem Bildschirm:

Man sagte mir, daß ich kein Recht hätte diese Adresse zu besuchen. Das Problem läge nicht bei mir. Auch nicht beim Blog das ich geplant hatte mit meinem Besuch zu verehren. Das Problem läge, wie kann es anders, beim System.

Wenn Sie erwarten, daß ich nun in Wutanfällen ausbrechen oder laut schreiend die Gegend unsicher machen würde, irren Sie sich. Gefühle von Unwissendheit, Mitleid und Sorge mischten sich mit Gedanken wie: das kann jedem (System) passieren. Also: keine Wut, keine Schadenfreude, keine Schimpfkanonade.

Was bleibt, ist eine Frage. Nämlich: was stand eigentlich in dem Blog das mir vom System aus verweigert wurde einzusehen? Eine schöne Erzählung? Eine Kurznovelle vielleicht? Eine Fotoreportage wie so oft in dieser digitalen Umgebung? Oder sogar eine wichtige Mitteilung der Frau X. die zu wissen gibt, daß es um die Erkältung von gestern gar nicht gut steht?

Niemals, vermute ich, werde ich es wissen. Sei es drum. Es bleibt genügend anderes Lesenswertes übrig, hier in dieser angenehmen Blog-Gegend.

Man sagte mir, daß ich kein Recht hätte diese Adresse zu besuchen. Das Problem läge nicht bei mir. Auch nicht beim Blog das ich geplant hatte mit meinem Besuch zu verehren. Das Problem läge, wie kann es anders, beim System.

Wenn Sie erwarten, daß ich nun in Wutanfällen ausbrechen oder laut schreiend die Gegend unsicher machen würde, irren Sie sich. Gefühle von Unwissendheit, Mitleid und Sorge mischten sich mit Gedanken wie: das kann jedem (System) passieren. Also: keine Wut, keine Schadenfreude, keine Schimpfkanonade.

Was bleibt, ist eine Frage. Nämlich: was stand eigentlich in dem Blog das mir vom System aus verweigert wurde einzusehen? Eine schöne Erzählung? Eine Kurznovelle vielleicht? Eine Fotoreportage wie so oft in dieser digitalen Umgebung? Oder sogar eine wichtige Mitteilung der Frau X. die zu wissen gibt, daß es um die Erkältung von gestern gar nicht gut steht?

Niemals, vermute ich, werde ich es wissen. Sei es drum. Es bleibt genügend anderes Lesenswertes übrig, hier in dieser angenehmen Blog-Gegend.

... link (1 Kommentar) ... comment

Freitag, 21. Oktober 2011

Bagatelle 129 - Pluralitäten

terra40, 20:42h

Heute, sagte der freundliche Lehrer in einer meiner ersten Deutschstunden, heute lernen wir etwas über Einzahl und Mehrzahl. Heute lernen wir auch etwas über deutsche persönliche Fürwörter. Seht euch bitte die folgende Reihe an:

ich fliege

du fliegst

er fliegt

sie fliegt

es fliegt

---------

wir fliegen

ihr fliegt

sie fliegen

Was haben wir heute gelernt? fragte uns der noch immer freundliche Lehrer nach einer dreiviertel Stunde. Nun: es gibt Einzahl (über den Strich) und Mehrzahl (unter dem Strich) und sowohl über als unter dem Strich gibt es jeweils drei Personen: eine erste Person, eine zweite Person und eine dritte Person.

Und dann fingen wir an fröhlich und feste zu üben:

Verb: laufen - erste Person Einzahl: ich laufe

Verb: trinken - zweite Person Mehrzahl: ihr trinkt

Nachher hab' ich viel nachgedacht über die fremden ersten und letzten Sätze des Lehrers: heute lernen wir / heute haben wir gelernt. Wieso 'haben wir'? Der Lehrer hätte doch sagen sollen: heute lernt ihr, und: heute habt ihr etwas gelernt. Wieso denn 'wir'? Der Lehrer selber hat nichts gelernt. Er wußte alles ja schon.

Tatsache ist, daß es viele verschiedene Pluralformen gibt, viele Möglichkeiten um sprachlich zu betonen daß es nicht um Einzelfälle geht, sondern mehrere Personen betrifft, mindestens zwei. Obwohl ich kein Latein kann, kenne ich einige lateinischen Fachausdrücke. (Und wenn sie nicht existieren, erfinde ich sie eben.) Ob sie stimmen, ist eine andere Frage. Man möge mich korrigieren, falls nötig.

Der pluralis realis ist die meist einfache und verständliche Mehrzahlform. Wenn meine geehrte Nachbarin mit ihrer Tochter in die Aldi geht um Einkäufe zu machen, sagt sie: wir fahren heute morgen etwas früher als sonst. Wir verstehen vollkommen was sie meint. Es ist wahr obendrein. Sie geht und ihre Tochter geht auch. Grund genug für den wir-Gebrauch.

Nehmen wir an, daß meine Nachbarin, beruflich gesehen, eine geschätzte Arzthelferin ist. Oder eine Schwester im hiesigen Ortskrankenhaus. Manchmal sagt sie zu einem Patienten: Jetzt wollen wir uns mal auf die andere Seite legen. Und das, wo sie keinen Augenblick daran denkt sich an der Seite des Patienten auf das Krankenhausbett nieder zu lassen. Diese Form, in Krankenhauskreisen oft zu hören, nennen wir den pluralis charitatis. Wenn die Schwester von 'wir' redet, meint sie immer núr die anderen und schließt sich selber total aus.

Unsere Königin Beatrix verwendet in ihren Reden oft den pluralis majestatis. Heute, sagt sie, haben wir ein Gesetz unterzeichnet, daß es dem Landesfürsten verbietet mehr als zwei Mal im einem Gesetzestext das Wort 'wir' zu verwenden. Nur sie, und sie alleine, hat das gesetzliche Vorhaben unterzeichnet. Deshalb ist etwas unwahrhaftiges daran zu sagen daß 'wir' ein Gesetz von einer Signatur versehen haben. Sie hätte sagen können: ich habe soeben ein Gesetzt unterzeichnet. Und damit basta. Ehrlich, aufrichtig, deutlich und frei von etwaigen verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten.

Eine Modifizierung des pluralis majestatis ist der pluralis papam. Ausschließlich dem Heiligen Vater vorbehalten. Er darf sagen ohne mißverstanden zu werden: wir haben von der Missetaten erfahren, von denen die Bewohner dieser Gebirgsgegend so tief getroffen sind. Zwar liegt vieles dann noch im Unklaren, aber der Satz ist nicht unbedingt falsch.

Weltverbesserer und andere Freiluftfanatiker verwenden möglichst oft den pluralis pastoralis. Das ist eine Redensart wobei man wie ein Priester, ein Pfarrer oder ein sonstiger Geistlicher mit Nachdruck sich selbst samt allen Zuhörern einschließt. "Wir sind alle Sünder" und "Indem wir zu viel konsumieren vernichten wir die Umwelt." Jawohl, es geht uns alle an und jeder von uns (ich selber nicht ausgenommen; vielleicht ich noch am meisten, sagt der Pastor) sollte sich deswegen schämen. Diese Pluralform hat beides: etwas tröstendes und etwas belehrendes-vorwerfendes.

Manche benutzen mit Vorliebe und Absicht den pluralis modesticus, den Bescheidenheitsplural. Viele, ihr ergebener Bagatellenschreiber sicher nicht ausgeschlossen, hassen es immer wieder das Wort 'ich' in den Mund zu nehmen. Es riecht nach Eigendünk und Egoismus, immer dieses 'ich'. Darum ersetzen wir das 'ich' durch das sanftere 'wir'. Der am Ende schließlich geschriebene Satz lautete: 'Seit langem hatten wir uns vorgenommen die liebe Tante Agatha in Wolfenbüttel zu besuchen.' (Während jeder weiß, daß es besser und richtiger gewesen wäre zu schreiben: Es wurde allmählich wirklich Zeit daß ich die Tante Agatha in W. wieder mal aufsuchte.) Zu Recht oder Unrecht ziehen wir das 'wir' dem 'ich' vor.

Sie haben recht: das 'wir' ist sanfter. Es verbreitet einen angenehmen Hauch von Zusammengehörigkeit.

Schließlich gibt es auch noch den pluralis terracidus. Das ist eine Pluralform welche ohne Erklärung oder Beweisführung auskommen muß. Die Form ist von einem gewissen Terra entwickelt worden. Der versucht hiermit seine groben Unkenntnisse der deutschen und lateinischen Sprache zu verniedlichen. Das müßte eigentlich strengstens verboten werden. Aber wir möchten hier Gnade vor Recht gelten lassen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 14. Oktober 2011

Bagatelle 128 - Vom Winde verweht

terra40, 23:13h

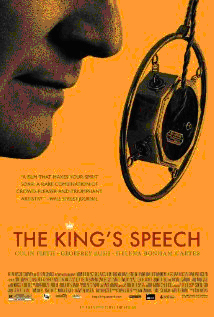

Vor einiger Zeit gingen wir (Eltern die von ihrem jüngsten Sohn einen Kinogutschein geschenkt bekommen hatten, sonst wären dieselbigen Eltern (aus Faulheit) nicht gegangen) wieder mal ins Kino. Wir sahen und hörten wie ein Englischer Monarch mit seinen Sprachschwierigkeiten rang. (Unter uns: ein sehr sehenswerter Film. Hoffentlich wird die Originalfassung niemals ins deutsche nachsynchronisiert, sonst würde zwar nicht das Herz, aber sicherlich eine Niere aus dem Film geschnitten.) Wie auch immer, dieser Kinobesuch, zusammen mit einigen Blogger-de-Beiträgen über Film und Kino, waren ein guter Anlaß nachzudenken über die ersten Begegnungen mit der filmischen Welt.

Es war nur ein kleiner Schritt: von hier nach dort. 'Hier' ist der Bürgersteig vor meinem Elternhaus; 'dort' ist der Seiteneingang des einzigen Hotels annex Gastwirtschaft (mit Namen: 'Das Wappen von Oldenburg') in unserem Dorf und zugleich Haupteingang des einzig und alleine herrschenden Dorfskinos. In zwei Minuten rannte ich von hier nach dort. Mein Vater, der meistens die öffentliche Straße benutzte, brauchte, ziemlich feierlich gehend, die dreidoppelte Zeit.

Am Samstag und Sonntag konnte man ins Kino. Jeweils um 20 Uhr. Die Kosten betrugen für mich fünfzig Cents. Mein Vater war so gut sie zu übernehmen. Das konnte er sich auch leisten, denn er selber hatte immer freien Zutritt. Er war vom Gemeinderat beauftragt worden darauf zu achten daß Jungens wie ich keine Filme sahen die nicht oder weniger jugendfrei waren. Das tat er auch gewissensvoll, drückte aber oft ein Auge zu.

Die dörfliche Filmvorführung war die einzige semi-offizielle Gelegenheit die pünktlich um acht begann. Sonst (beim jährlichen Konzert des Männer Gesang Vereins zum Beispiel) fing man immer ein Viertelstündchen oder sogar eine halbe Stunde später an. Nicht so beim Kino.

Fünf vor acht hatten alle (meistens so um die fünfzig Personen) sich im Kinosaal versammelt. Die erste Reihe wurde besetzt von einer Gruppe Jungen die laut davon Kund taten daß sie auch wieder anwesend waren. Hinter ihnen klaffte eine publikumsfreie Zone. Dann kamen die Reihen mit interessierten Dörflern, alte und junge, Frauen und Männer. Alle waren sichtlich vergnügt und genossen der Vorfreude. Pünktlich um acht ertönte der Gong. Das Licht erblaßte, der Vorhang verschwand nach links und rechts und die Gespräche verstummten.

Zuerst sahen wir die in Film festgelegten Nachrichten. Die aus eigenem Lande und danach weltweit. Die meisten Bilder bezogen sich auf Ereignisse die schon Monate zurück lagen, aber das störte keinen. Anschließend offerierte uns die Projektionslaterne als Vorgeschmack einen einladenden Teil des Filmes der kommende Woche. Worauf wir uns alle besannen auf die Frage warum wir gerade héute gekommen waren und besser bis nächste Woche hätten warten sollen.

Manchmal, wenn die Zeit reichte und der Hauptfilm nicht allzu viel Zeit forderte, gab es einen unerwarteten Kurzfilm. Meistens einen richtigen Charly Chaplin-Komödienstadel oder ein amüsantes Stan Laurel und Oliver Hardy-Abenteuer wobei die beiden umsonst versuchten ein Klavier eine steinerne Treppe hinauf zu schleppen. Sehr und laut mußte ich immer darum lachen, auch wenn es schon das dreizehnte Mal war daß diese Folge gesendet wurde.

Dann kam der Hauptfilm. Aber vorher war eine Pause angesagt. Jeder der mußte ging auf die Toilette, auch diejenigen die nicht mußten. Der Rest ließ sich von der Ehefrau des Kinobesitzers ein Eis oder eine Tüte Erdnüsse verkaufen.

Einige Filme die ich damals gesehen habe, sind mir bis auf den heutigen Tag nicht aus dem Gedächtnis gegangen. Der erste Film, von dem ich mich erinnere ihn gesehen zu haben, war eine Geschichte mit dem englischen Komiker Georg Formby. Er ist mir beigeblieben weil der Formby ungemein virtuos das Banjo bespielte. Weiter natürlich die Stan und Ollie-filme, aber darüber hatten wir schon geredet. Von Charly Chaplins City Lights ist die Szene mit dem Kaninchenpfötchen (wodurch Boxer untouchable werden) unvergessen. Dann natürlich die Klassiker: Casablanca, The Third Man, Citizan Cane, und Gone with the wind. Nicht zu vergessen sind auch noch die Streiche des Don Camillos und sein Kompan Peppone. Auch nicht der Individualist Monsieur Hulot der während seiner Ferien, in den Jours de Fête und als fliegender Postbote alle Probleme zu lösen versuchte.

Vielleicht merken Sie, genau wie ich jetzt beim auflisten, daß keine deutsche Filme dabei sind. Und das wo das Kino in unserem Grenzdorf kein Kilometer von Deutschland entfernt war. Ursache ist der Zeitgeist: der Krieg lag nur einige Jahre hinter uns und deutsche Filme waren damals nicht sehr populär. Die große Zeit der Sissi-Filme war noch nicht angebrochen.

Viertel nach Zehn kam ich nach Hause. Wie bei der Hinreise legte ich die Strecke im Rekordtempo zurück. Die Haustür ließ ich offen für den Vater, der über den Normalweg und in abgemessenem Gange nach Hause schritt. Manchmal lächelte er leise. Überrascht von einer brillanten Tati-Szene oder noch immer beeindruckt von der blendenden Schönheit der Sophia Loren. Denn - wieder unter uns - mein Vater mochte gerne eine schöne Frau sehen. In natura, aber auch auf der Leinwand. Übrigens, sein Sohn war kein Haar besser.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 7. Oktober 2011

Bagatelle 127 - Himmelsrichtungenfotografie

terra40, 13:32h

Nein, ich mag sie nicht: diese Panoramabilder die heutzutage fast jede Digitalkamera auf Wunsch produziert. Abscheulich, diese grausame Versuche alles 360 Grad sehbare auf einmal in einem Bild festhalten zu wollen. Verwerflich, diese krummgezogene Fassaden in einem fast unzulässigen Versuch Übersichtlichkeit und Räumlichkeit zu vermitteln. Wenn schon die Digitalfotografie imstande ist natürliche Eigenschaften alles Abgebildete zu vertuschen, wir sollten sie nicht noch weiter ermutigen die Welt rundum so ekelhaft darzustellen. (Über das völlig unsinnige, ja unselige 3D-Phänomen schreib ich lieber nicht, sonst rege ich mich zu viel auf und das, sagt meine Kardiologin, sei schlecht fürs Herz.)

Kritik alleine hilft einem nicht weiter, also biete ich Ihnen eine Alternative. Gerne möchte ich an Hand eines Beispiels Werbung machen für die bisher noch ziemlich unbekannt gebliebene Himmelsrichtungenfotografie. Sie stellen sich hin auf einem selbstgewählten Fleckchen Erde, ungeachtet wo und wann, und machen sage und schreibe vier (4) Bilder, nicht mehr oder weniger, eins in jede Himmelsrichtung. Einfacher und besser geht's nicht.

Das folgende Beispiel stammt aus März 2010; die vier Bilder sind höchstpersönlich von mir gemacht worden, etwa vierhundert Meter von meinem Wohnsitz entfernt. Immer vom selben Standpunkt aus. Nur bewegte der Fotograf sich nach jedem Bild 90 Grad nach rechts.

Bild 1. Richtung Osten

sehen wir den schön restaurierten Bauernhof einer fast-Nachbarin. So hinter den Erlen und anderem Gewächs eine Augenweide.

Bild 2. Richtung Süden

ein außerordentliches Naturphänomen. Zwei junge Eichen haben sich zu einander bekannt und standesamtlich erklärt bis ihnen der Tod scheidet zusammen durchs Leben gehen zu wollen. Seht bitte wie sie die Arme um einander schlagen!

Bild 3. Richtung Westen

läßt sich die halb-unterirdische Wohnung unseres berühmten Nachbars und zugleich Gartenarchitekten Harry E. bewundern. Wunderbar, mit einem gerade angelegten Teich der alles Regenwasser auffängt. Im Hintergrund, kaum sichtbar aber tatsächlich anwesend, eine alte Windmühle. Und im Sommer überall Kornblumen blau. Dann und wann mäht ein Roboter die Wiese auf dem Dach.

Bild 4. Richtung Norden

ein Bauwerk aus metallenen, mit einander verbundenen Röhren und darüber ein Assortiment Wahlplakate in Kunststoff. Man wirbt für die niederländische Arbeiterpartei. (Ob es der Partei geholfen hat, weiß man nicht, denn nach zwei Tagen hat ein Westersturm den Turm weggefegt. Ein schlechtes Omen also.)

Zusammenfassend kann man die Vorteile der Himmelsrichtungenfotografie nicht länger leugnen. Es braucht nur vier Aufnahmen, erfordert keine unnötigen Wanderungen um den besten Standplatz auszumachen, und das wichtigste von allem: man lernt wieder (ein) zu sehen wie ungemein schön die Gegend ist!

Auch der Beweis der Authentizität der Bilder kann ich Ihnen liefern. Innerhalb fünf Minuten wurden diese Aufnahmen gemacht an einem Dienstag, den 2. März 2010, morgens zehn nach zehn. Sie mögen es überall nachfragen. Weil Sie darauf beharren, liefere ich Ihnen sogar die Koordinaten: 51º 54' 03'' Nord; 6º 30' 39'' Ost.

Kritik alleine hilft einem nicht weiter, also biete ich Ihnen eine Alternative. Gerne möchte ich an Hand eines Beispiels Werbung machen für die bisher noch ziemlich unbekannt gebliebene Himmelsrichtungenfotografie. Sie stellen sich hin auf einem selbstgewählten Fleckchen Erde, ungeachtet wo und wann, und machen sage und schreibe vier (4) Bilder, nicht mehr oder weniger, eins in jede Himmelsrichtung. Einfacher und besser geht's nicht.

Das folgende Beispiel stammt aus März 2010; die vier Bilder sind höchstpersönlich von mir gemacht worden, etwa vierhundert Meter von meinem Wohnsitz entfernt. Immer vom selben Standpunkt aus. Nur bewegte der Fotograf sich nach jedem Bild 90 Grad nach rechts.

Bild 1. Richtung Osten

sehen wir den schön restaurierten Bauernhof einer fast-Nachbarin. So hinter den Erlen und anderem Gewächs eine Augenweide.

Bild 2. Richtung Süden

ein außerordentliches Naturphänomen. Zwei junge Eichen haben sich zu einander bekannt und standesamtlich erklärt bis ihnen der Tod scheidet zusammen durchs Leben gehen zu wollen. Seht bitte wie sie die Arme um einander schlagen!

Bild 3. Richtung Westen

läßt sich die halb-unterirdische Wohnung unseres berühmten Nachbars und zugleich Gartenarchitekten Harry E. bewundern. Wunderbar, mit einem gerade angelegten Teich der alles Regenwasser auffängt. Im Hintergrund, kaum sichtbar aber tatsächlich anwesend, eine alte Windmühle. Und im Sommer überall Kornblumen blau. Dann und wann mäht ein Roboter die Wiese auf dem Dach.

Bild 4. Richtung Norden

ein Bauwerk aus metallenen, mit einander verbundenen Röhren und darüber ein Assortiment Wahlplakate in Kunststoff. Man wirbt für die niederländische Arbeiterpartei. (Ob es der Partei geholfen hat, weiß man nicht, denn nach zwei Tagen hat ein Westersturm den Turm weggefegt. Ein schlechtes Omen also.)

Zusammenfassend kann man die Vorteile der Himmelsrichtungenfotografie nicht länger leugnen. Es braucht nur vier Aufnahmen, erfordert keine unnötigen Wanderungen um den besten Standplatz auszumachen, und das wichtigste von allem: man lernt wieder (ein) zu sehen wie ungemein schön die Gegend ist!

Auch der Beweis der Authentizität der Bilder kann ich Ihnen liefern. Innerhalb fünf Minuten wurden diese Aufnahmen gemacht an einem Dienstag, den 2. März 2010, morgens zehn nach zehn. Sie mögen es überall nachfragen. Weil Sie darauf beharren, liefere ich Ihnen sogar die Koordinaten: 51º 54' 03'' Nord; 6º 30' 39'' Ost.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 2. Oktober 2011

Bagatelle 126 - Musikalischer Grenzübergang

terra40, 02:25h

In einer früheren Bagatelle habe ich Ihnen wohl mal erzählt, daß ich mehr oder weniger in zwei Welten aufgewachsen bin. Geographisch meine ich. Bis auf den heutigen Tag verläuft die Staatsgrenze zwischen Deutschland und den Niederlanden quer durch das Dorf das mich hat aufwachsen sehen. Man kann ohne Mühe Untertan der Königin Beatrix sein und mit einem Bein (sagen wir das linke) auf ihrem Territorium stehen, während sich das andere rechte Bein freut im Lande Angela Merkels festen Boden unter den Fuß bekommen zu haben. Der Hellweg heißt die Straße welche offiziell die Grenze bildet. Der Weg selber ist niederländisches Staatsgebiet, der Bürgersteig nebenan ist Deutsch. Bei uns heißt die Straße Heelweg, aber er ist derselbe.

Jetzt sind die Grenzen offen. Und manchmal hat der Besucher Mühe herauszufinden ob er sich in Holland oder in Deutschland befindet. Man sieht es an den Bauweisen der Häuser, an den komischen Verkehrsschildern, und man hört es an den leicht verschiedenen Dialekten die dies und jenseits der Grenze gesprochen werden. Aber im großen und ganzen versteht man sich. Sehr gut sogar: deutsche Kinder gehen in den holländischen Kindergarten, der deutsche Notarztwagen bringt das niederländische Verkehrsopfer zügig in ein deutsches Krankenhaus, Deutsche kaufen ihre Pillen beim niederländischen Apotheker und der öffentliche Verkehr benimmt sich zweistaatlich: Busse fahren vom Zentrum der einen deutschen Stadt (Bocholt) ins niederländische Dorfszentrum. Und kein Passagier wird stehen gelassen, ungeachtet welcher Staatsangehörigkeit.

Nicht immer verlief alles so freundschaftlich und nachbarschaftlich. Es gab Zeiten wo ein Streifen Niemandsland und hohe Stacheldrahtzäune jeden grenzüberschreitenden Kontakt zu unterbinden versuchten. Zöllner wurden beauftragt zu verhindern daß deutsche und holländische Nachbarsfrauen sich trafen und Familiengeschichten austauschten. In Kriegsjahren, aber auch in den Jahren danach. Ein kleines Grenzlandmuseum in unserem Dorf erinnert daran. Mit Bildern, Gegenständen und Geschichten. Jeder der in einer Grenzgemeinde gewohnt hat, weiß es: wo es Stacheldraht und Zöllner gibt, gibt es auch Schmuggler und Schmuggelgeschichten. Auch davon kann das Grenzlandmuseum ein Lied singen.

Über Lieder und Musik gesprochen, eines der schönsten Schmuggelgeschichten ist die nachfolgende.

Sie wissen, daß die besten und schönsten Drehorgel aus den Niederlanden und Belgien stammen. Das sind überhaupt keine kleinen Leierkasten, aber vollwertige Musikinstrumente. Mit prächtig bewegenden Figuren die auf Trommeln und Glöcklein schlagen. Mit einer geheimnisvollen Mechanik, wobei die Musik aus gestanzten und gelöcherten Büchern irgendwo im Inneren des Wagens produziert wird. Wie? Das weiß kein Mensch. Wie oft habe ich als kleiner Junge nicht staunend zugesehen, wie der Drehorgelmann durchs Rad drehen (links und rechts abwechselnd, und im passendem Tempo) die schönsten Melodien hervorzauberte! Operetten, Schlager, den Radetzkymarsch, aber auch klassische Töne! Niemals wurde Nabuccos Sklavenchor besser vertont als von einer großen Drehorgel vor unserer Haustür! Verdi hätte sich mächtig gefreut! Und wie neidisch war ich auf die Drehorgelkinder die, von Haus zu Haus gehend, um eine kleine geldliche Gabe baten, damit sie auch heute Abend wieder etwas zum Essen kaufen konnten. Sie, die Kinder, konnten sich den ganzen Tag die schönsten Melodien anhören!

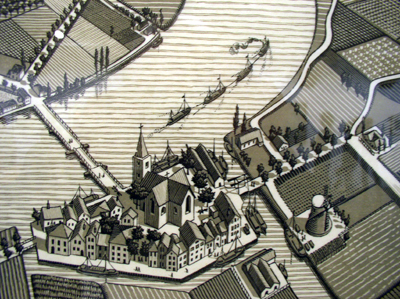

Herbst 1919, nach dem ersten Weltkrieg, kam mal wieder eine Amsterdammer Drehorgel in unser Dorf. Das passierte oft. So eine große Drehorgel kam per Zug, blieb eine Woche oder so, und reiste hier bei uns von Dorf zu Dorf in der Gegend umher.

Groß war die Aufregung als die Douaniers, die Kommiesen wie wir sagten, die Zöllner also, bemerkten daß das Innere der Drehorgel zu einer geheimen Verschlußsache umgebaut worden war. Wo nur möglich hatte man in der Orgel Kilos der besten Bohnenkaffee versteckt. Man fuhr mit der Orgel über den Hellweg, überquerte die Staatsgrenze und verkaufte den Kaffee für einen guten Preis drüben in Preußen. Das war der gewinnbringende Plan, der aber scheiterte.

Zu tiefer Trauer, nicht nur der Drehorgelfamilie, sondern auch der ganzen Hellwegbelegschaft, wurde sowohl Drehorgel als Kaffeeinhalt konfisziert und beschlagnahmt. Der oberste anwesende Zöllner aber hatte ein Einsehen. Er zeigte sein gutes Herz, indem er den Drehorgelmeister noch einmal ein prächtiges Musikwerk spielen ließ, wobei seine Ehefrau noch einmal mit der Mütze in der Hand den Umstehenden um eine kleine Gabe bat. Den Erlaß durften sie behalten. So hatten sie wenigstens diesen Abend einiges zum verzehren. Ich wette, daß sie sich auch noch einen Schnaps gegönnt haben. Guter holländischer Jenever.

Auf dem Bild sehen Sie Hellweganwohner die sich zusammen mit deutschen und holländischen Zöllnern - mehrere haben ihre Uniformmützen einigen Nachbarsfrauen ausgeliehen - vor der Orgel postiert haben.

Jetzt sind die Grenzen offen. Und manchmal hat der Besucher Mühe herauszufinden ob er sich in Holland oder in Deutschland befindet. Man sieht es an den Bauweisen der Häuser, an den komischen Verkehrsschildern, und man hört es an den leicht verschiedenen Dialekten die dies und jenseits der Grenze gesprochen werden. Aber im großen und ganzen versteht man sich. Sehr gut sogar: deutsche Kinder gehen in den holländischen Kindergarten, der deutsche Notarztwagen bringt das niederländische Verkehrsopfer zügig in ein deutsches Krankenhaus, Deutsche kaufen ihre Pillen beim niederländischen Apotheker und der öffentliche Verkehr benimmt sich zweistaatlich: Busse fahren vom Zentrum der einen deutschen Stadt (Bocholt) ins niederländische Dorfszentrum. Und kein Passagier wird stehen gelassen, ungeachtet welcher Staatsangehörigkeit.

Nicht immer verlief alles so freundschaftlich und nachbarschaftlich. Es gab Zeiten wo ein Streifen Niemandsland und hohe Stacheldrahtzäune jeden grenzüberschreitenden Kontakt zu unterbinden versuchten. Zöllner wurden beauftragt zu verhindern daß deutsche und holländische Nachbarsfrauen sich trafen und Familiengeschichten austauschten. In Kriegsjahren, aber auch in den Jahren danach. Ein kleines Grenzlandmuseum in unserem Dorf erinnert daran. Mit Bildern, Gegenständen und Geschichten. Jeder der in einer Grenzgemeinde gewohnt hat, weiß es: wo es Stacheldraht und Zöllner gibt, gibt es auch Schmuggler und Schmuggelgeschichten. Auch davon kann das Grenzlandmuseum ein Lied singen.

Über Lieder und Musik gesprochen, eines der schönsten Schmuggelgeschichten ist die nachfolgende.

Sie wissen, daß die besten und schönsten Drehorgel aus den Niederlanden und Belgien stammen. Das sind überhaupt keine kleinen Leierkasten, aber vollwertige Musikinstrumente. Mit prächtig bewegenden Figuren die auf Trommeln und Glöcklein schlagen. Mit einer geheimnisvollen Mechanik, wobei die Musik aus gestanzten und gelöcherten Büchern irgendwo im Inneren des Wagens produziert wird. Wie? Das weiß kein Mensch. Wie oft habe ich als kleiner Junge nicht staunend zugesehen, wie der Drehorgelmann durchs Rad drehen (links und rechts abwechselnd, und im passendem Tempo) die schönsten Melodien hervorzauberte! Operetten, Schlager, den Radetzkymarsch, aber auch klassische Töne! Niemals wurde Nabuccos Sklavenchor besser vertont als von einer großen Drehorgel vor unserer Haustür! Verdi hätte sich mächtig gefreut! Und wie neidisch war ich auf die Drehorgelkinder die, von Haus zu Haus gehend, um eine kleine geldliche Gabe baten, damit sie auch heute Abend wieder etwas zum Essen kaufen konnten. Sie, die Kinder, konnten sich den ganzen Tag die schönsten Melodien anhören!

Herbst 1919, nach dem ersten Weltkrieg, kam mal wieder eine Amsterdammer Drehorgel in unser Dorf. Das passierte oft. So eine große Drehorgel kam per Zug, blieb eine Woche oder so, und reiste hier bei uns von Dorf zu Dorf in der Gegend umher.

Groß war die Aufregung als die Douaniers, die Kommiesen wie wir sagten, die Zöllner also, bemerkten daß das Innere der Drehorgel zu einer geheimen Verschlußsache umgebaut worden war. Wo nur möglich hatte man in der Orgel Kilos der besten Bohnenkaffee versteckt. Man fuhr mit der Orgel über den Hellweg, überquerte die Staatsgrenze und verkaufte den Kaffee für einen guten Preis drüben in Preußen. Das war der gewinnbringende Plan, der aber scheiterte.

Zu tiefer Trauer, nicht nur der Drehorgelfamilie, sondern auch der ganzen Hellwegbelegschaft, wurde sowohl Drehorgel als Kaffeeinhalt konfisziert und beschlagnahmt. Der oberste anwesende Zöllner aber hatte ein Einsehen. Er zeigte sein gutes Herz, indem er den Drehorgelmeister noch einmal ein prächtiges Musikwerk spielen ließ, wobei seine Ehefrau noch einmal mit der Mütze in der Hand den Umstehenden um eine kleine Gabe bat. Den Erlaß durften sie behalten. So hatten sie wenigstens diesen Abend einiges zum verzehren. Ich wette, daß sie sich auch noch einen Schnaps gegönnt haben. Guter holländischer Jenever.

Auf dem Bild sehen Sie Hellweganwohner die sich zusammen mit deutschen und holländischen Zöllnern - mehrere haben ihre Uniformmützen einigen Nachbarsfrauen ausgeliehen - vor der Orgel postiert haben.

... link (1 Kommentar) ... comment

Samstag, 17. September 2011

Bagatelle 124 - Tag und Nacht

terra40, 14:30h

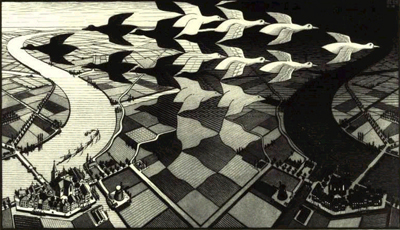

Die eine sagt: Ich sehe schwarze Schwäne die linksgerichtet gen Westen fliegen. Die andere erwidert: Völlig und in allen Belangen daneben. Es sind im Gegenteil weiße Gänse die nacht rechts fliegend die Geborgenheit der Nacht suchen.

Es ist tatsächlich - buchstäblich - ein Detail einer berühmten Zeichnung von Maurits Escher die er Tag und Nacht genannt hat. Dabei geht es, unserer Meinung nach und daher nicht unbedingt der Wahrheit entsprechend, nicht um den Gegensatz schwarz-weiß, hell-dunkel oder Tag versus Nacht. Das wirkliche Wichtige sind die fließenden Übergänge. Wie eine Gestalt: das Ganze ist mehr, besser, größer und wichtiger als die Summe der einzelnen Teile.

Eigentlich mag ich die Werke Eschers nicht sosehr. Unbestritten (sagt der Laie) seine großartigen künstlerischen Fähigkeiten. Aber, so sagt der Laie wiederum, beim Betrachten dieser zu sehr bedachten Landschaften muß ich zú viel nachdenken. Und jedesmal überfällt einem der Gedanke: ich werde aufgefordert zu sehen wie subtil und schön Tag und Nacht in einander übergehen. Gibt es sonst noch etwas was ich sehen sollte, was ich aber (ohne Hilfe des Schöpfers oder anderer Sachverständige) aus mir selbst nicht sehe? Das Bild als Aufgabe, als puzzel also. Und das mag ich nicht.

Zwei Anmerkungen am Rande noch, wenn Sie gestatten. Die erste betrifft die Relation zwischen Original und Reproduktion. Eschers Zeichnungen und Stiche sind tausendfach reproduziert. (Vielmals als Blätter in einem "Kunst"kalender.) In sehr verschiedenen Maßen auch noch. Wie gut ist es dann, wenn man in der Lage ist, so wie ich vorige Woche in einer Exposition im Nord-Holländischen Haarlem, das Original bewundern zu können. Man wird wieder daran erinnert wie groß die Unterschiede zwischen echtes und nachgemachtes sein können. Obwohl die Qualität der Reproduktionen heutzutage sich sicher sehen lassen kann. Schade nur daß Eschers Zeichnungen sich oft spiegelnd verbergen lassen müssen hinter Glas. Reflektionen und Spiegelungen kommen einem beim Betrachten in die Quere.

Die zweite Bemerkung betrifft die Ähnlichkeit zwischen zwei Aktivitäten: das Lesen eines Buches und das Betrachten eines Kunstwerkes. Beide sind so wohl rezeptiv als produktiv zu sehen. Wenn wir Eschers Zeichnung sehen, konstruieren wir sozusagen unser eigenes Bild. Das gilt auch für's Lesen. Wir empfangen nicht nur was uns ein Autor (oder ein Graphiker usw.) anbietet. Wir entwerfen beim lesen und sehen unsere eigene Wirklichkeit. Wir sind selber (kleine) Schöpfer.

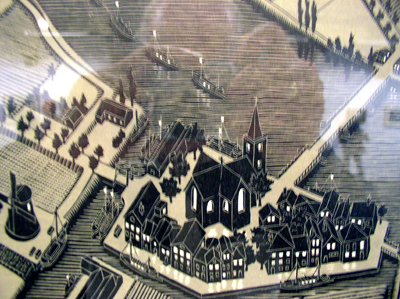

Hier unten noch zwei (von mir fotografierten) Details vom Original. Wir sehen den Hafen im Tageslicht und den anderen Hafen bei Nacht. Um zu zeigen wie großartig fachmännisch alles gezeichnet ist. Und auch um zu beweisen wie auf manchen Reproduktionen vieles nicht sichtbar ist.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 10. September 2011

Bagatelle 123 - 9/11/9

terra40, 16:08h

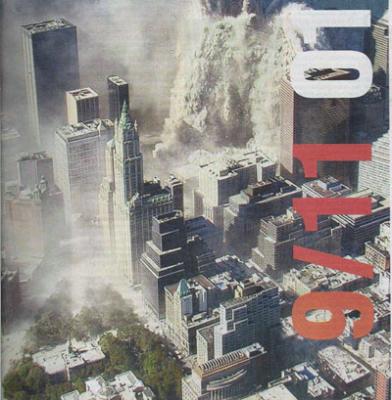

Heute ist Samstag, der 10. September. Morgen ist es also in kalten Zahlen ausgedrückt der 11.09.2011. Damals aber haben die aus Europa in das ferne Westen ausgewanderten Angelen und Sachsen die Gewohnheit übernommen zuerst die Jahreszahl, dann den Monat und schließlich die Tageszahl zu nennen. Morgen ist also 2011.09.11; morgen ist es nine/eleven, 9/11. Morgen ist es zehn Jahre nach 9/11. Plötzlich verlieren die Zahlen ihre Kälte.

Viele mögen es bei ihren Freunden und Bekannten nachzufragen: wo warst du in dieser Stunde, an diesem gedenkwürdigen Tag, den 11. September 2001? Weißt du es noch? Erzähl es mir, aber bitte genauestens und präzise.

Ich weiß es noch. Ich saß etwa um 16.00 Uhr in dem intercity Schnellzug der mich von Alkmaar, über Amsterdam und Utrecht nach dem Osten des Landes bringen sollte, wo ich wohne. Damals arbeitete ich berufshalber an einem Projekt wobei lernschwachen Kindern gelehrt wird so gut wie's geht lesen zu lernen. Ich war zu Besuch gewesen bei einer der Projektschulen, wo wir mit Lehrern und Lehrerinnen aus der Praxis mögliche Verbesserungen an diesem Leselernprogramm diskutierten. Voller gute Ratschläge und mit einem aufgeräumten Gemüt fuhr ich nach Hause: nichts gibt einem mehr Befriedigung als sinnvolle Erfahrungen aus der Praxis umsetzen zu können in Vorschlägen und Beispielen mit denen wir vielen anderen Spezialschulen helfen konnten.

Zwischen Utrecht und Arnheim kam eine unbekannte Spannung im Zugabteil auf. Ein junger Student, der zwei Reihen hinter mir saß, war am telefonieren mit seinem Elternhaus und berichtete allen Reisenden in meinem Abteil, daß in New York etwas schreckliches passiert sei. Man wüßte nicht genaueres, aber es wurde jedem im Lande dringend empfohlen sofort das Radio oder das Fernsehen einzuschalten, damit man von Minute zu Minute über die neuesten Entwicklungen bescheid wußte.

Nach dieser ersten Meldung überschlugen sich die Ereignisse. Die eine schreckliche Nachricht folgte der andere. Die Leute im Zug hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen. Sie wanderten von vorne nach hinten und wieder nach vorne um nur so viel wie möglich zu erfahren. Als ich meine Endbestimmung erreichte, war der dritte Weltkrieg ausgebrochen, die Landesregierung in äußerster Verwirrung und die Menschen um mich herum quasi gelähmt durch Angst.

Nach einer halben Autostunde erreichte ich meinen vertrauten Wohnsitz auf dem einsamen, platten Lande, wo meine Frau mir erzählte wie sie alles schreckliche in sich aufgenommen hatte. Wie ein böser Traum, unverständlich und unfaßbar. Diese Fernsehbilder mit den Flugzeugen und den brennenden Twin Towers: science fiction oder Realität? Eins war klar, nämlich daß die Welt nach diesem Tag nicht mehr dieselbe sein werde.

Und der 10/11? Einen Tag nach 9/11? Was machten Sie an dem Tag darauf? Wir, meine Kollegen und ich, saßen in meinem Arbeitszimmer zusammen und erzählten uns wo wir waren als das Schreckliche von gestern passierte. Bei uns war das am elften Tage des Septembermonats im Jahre AD 2001. Morgen ist es zehn Jahre her.

Viele mögen es bei ihren Freunden und Bekannten nachzufragen: wo warst du in dieser Stunde, an diesem gedenkwürdigen Tag, den 11. September 2001? Weißt du es noch? Erzähl es mir, aber bitte genauestens und präzise.

Ich weiß es noch. Ich saß etwa um 16.00 Uhr in dem intercity Schnellzug der mich von Alkmaar, über Amsterdam und Utrecht nach dem Osten des Landes bringen sollte, wo ich wohne. Damals arbeitete ich berufshalber an einem Projekt wobei lernschwachen Kindern gelehrt wird so gut wie's geht lesen zu lernen. Ich war zu Besuch gewesen bei einer der Projektschulen, wo wir mit Lehrern und Lehrerinnen aus der Praxis mögliche Verbesserungen an diesem Leselernprogramm diskutierten. Voller gute Ratschläge und mit einem aufgeräumten Gemüt fuhr ich nach Hause: nichts gibt einem mehr Befriedigung als sinnvolle Erfahrungen aus der Praxis umsetzen zu können in Vorschlägen und Beispielen mit denen wir vielen anderen Spezialschulen helfen konnten.

Zwischen Utrecht und Arnheim kam eine unbekannte Spannung im Zugabteil auf. Ein junger Student, der zwei Reihen hinter mir saß, war am telefonieren mit seinem Elternhaus und berichtete allen Reisenden in meinem Abteil, daß in New York etwas schreckliches passiert sei. Man wüßte nicht genaueres, aber es wurde jedem im Lande dringend empfohlen sofort das Radio oder das Fernsehen einzuschalten, damit man von Minute zu Minute über die neuesten Entwicklungen bescheid wußte.

Nach dieser ersten Meldung überschlugen sich die Ereignisse. Die eine schreckliche Nachricht folgte der andere. Die Leute im Zug hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen. Sie wanderten von vorne nach hinten und wieder nach vorne um nur so viel wie möglich zu erfahren. Als ich meine Endbestimmung erreichte, war der dritte Weltkrieg ausgebrochen, die Landesregierung in äußerster Verwirrung und die Menschen um mich herum quasi gelähmt durch Angst.

Nach einer halben Autostunde erreichte ich meinen vertrauten Wohnsitz auf dem einsamen, platten Lande, wo meine Frau mir erzählte wie sie alles schreckliche in sich aufgenommen hatte. Wie ein böser Traum, unverständlich und unfaßbar. Diese Fernsehbilder mit den Flugzeugen und den brennenden Twin Towers: science fiction oder Realität? Eins war klar, nämlich daß die Welt nach diesem Tag nicht mehr dieselbe sein werde.

Und der 10/11? Einen Tag nach 9/11? Was machten Sie an dem Tag darauf? Wir, meine Kollegen und ich, saßen in meinem Arbeitszimmer zusammen und erzählten uns wo wir waren als das Schreckliche von gestern passierte. Bei uns war das am elften Tage des Septembermonats im Jahre AD 2001. Morgen ist es zehn Jahre her.

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 4. September 2011

Bagatelle 122 - Dreieckiges

terra40, 00:46h

Nein, ich bin kein Kaballist. Auch nie gewesen. Mit Zahlen und deren mutmaßlich geheimnisvollen Eigenschaften hab' ich nichts. Die Zahl dreizehn löst keine fürchterlichen Unlustanfälle aus. Noch verspüre ich Jubelempfindungen und Glücksgefühle bei der Zahl sieben.

Aber, seien wir ehrlich: die Zahl drei (III oder 3) hat etwas. Etwas unvollkommenes (drei separate Elemente) und trotzdem etwas Vollendetes. Die heilige Dreifaltigkeit, das nicht weniger heilige kölnische Dreigestirn, eine Mozart-Klaviersonate in drei Sätzen: immer (und mit Recht) drei. Ein richtiges Dreieck, vorzugsweise ein Gleichseitiges, hat alles was es braucht. Die Figur ist zwar äußerst schlicht und einfach, aber nichts fehlt ihr.

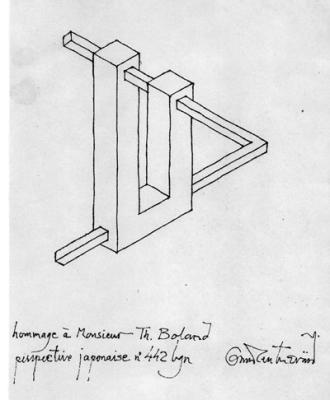

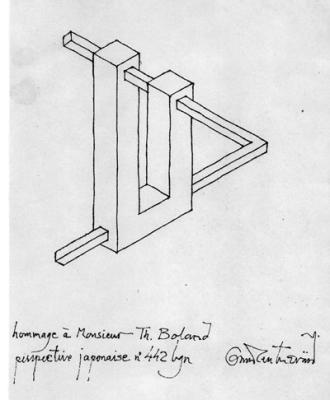

Viele unter ihnen kennen das unmögliche Dreieck des schwedischen Graphikers Oscar Reutersvärd. Wenn nicht, zeige ich es Ihnen noch einmal. Die Figur besteht aus einem Dreieck aus drei mal fünf gleich großen Würfeln. (Die Eckwürfel zählen wir bequemlichkeitshalber doppelt...) Wenn der Betrachter beim untersuchen wie dieses merkwürdige Kubusgebäude in einander steckt, ausruft: Völlig unmöglich! hat er recht und auch nicht. Hier ist die Rede von Augenwischerei. Wir sind einer optischen Täuschung zum Opfer gefallen. (Spielen Sie mit mir das herrliche Augenspielchen: von der einen Oberseite eines Würfels auf die daneben liegende springen (und so weiter und so fort) um zu erfahren, daß man auf einem zweidimensionalen Blatt sich dreidimensional bewegen kann.)

Reutersvärds Dreieck wurde so bekannt, daß sogar der schwedische Postminister anordnete, daß dieses fremde graphische Geschöpf auf einer Briefmarke abgebildet werden sollte. Worauf tausende Swedinnen und Schweden abertausende von unmöglichen Briefmarken auf ihren Briefen klebten.

Das unmögliche Dreieck wurde ein Welterfolg. So sehr, daß Reutersvärd sich bemühte so viel wie möglich Dreiecksvarianten zu entwerfen. Er nannte sie: perspectives japonaise. Er blieb dabei freundlich und hilfsbereit. So entwarf er (ungebeten; als Zugabe) für Herrn Terracidus ein Logo. Die so-und-so-vielste Variante des originellen unmöglichen Dreiecks. Sehen Sie nur.

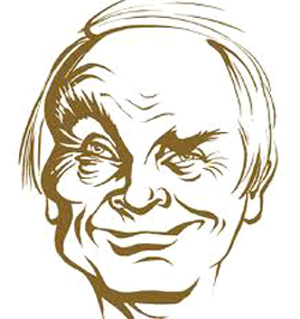

Daß auch der jüngst verstorbene deutsche Kabarettist und Fernsehkünstler Loriot sich von Reutersvärds Dreieck inspirieren ließ, zeigt sich aus dem Bild des Denkers. Vielleicht sehen Sie mehr Rodin. Ich aber sehe sofort Reutersvärds Dreieck.

Aber, seien wir ehrlich: die Zahl drei (III oder 3) hat etwas. Etwas unvollkommenes (drei separate Elemente) und trotzdem etwas Vollendetes. Die heilige Dreifaltigkeit, das nicht weniger heilige kölnische Dreigestirn, eine Mozart-Klaviersonate in drei Sätzen: immer (und mit Recht) drei. Ein richtiges Dreieck, vorzugsweise ein Gleichseitiges, hat alles was es braucht. Die Figur ist zwar äußerst schlicht und einfach, aber nichts fehlt ihr.

Viele unter ihnen kennen das unmögliche Dreieck des schwedischen Graphikers Oscar Reutersvärd. Wenn nicht, zeige ich es Ihnen noch einmal. Die Figur besteht aus einem Dreieck aus drei mal fünf gleich großen Würfeln. (Die Eckwürfel zählen wir bequemlichkeitshalber doppelt...) Wenn der Betrachter beim untersuchen wie dieses merkwürdige Kubusgebäude in einander steckt, ausruft: Völlig unmöglich! hat er recht und auch nicht. Hier ist die Rede von Augenwischerei. Wir sind einer optischen Täuschung zum Opfer gefallen. (Spielen Sie mit mir das herrliche Augenspielchen: von der einen Oberseite eines Würfels auf die daneben liegende springen (und so weiter und so fort) um zu erfahren, daß man auf einem zweidimensionalen Blatt sich dreidimensional bewegen kann.)

Reutersvärds Dreieck wurde so bekannt, daß sogar der schwedische Postminister anordnete, daß dieses fremde graphische Geschöpf auf einer Briefmarke abgebildet werden sollte. Worauf tausende Swedinnen und Schweden abertausende von unmöglichen Briefmarken auf ihren Briefen klebten.

Das unmögliche Dreieck wurde ein Welterfolg. So sehr, daß Reutersvärd sich bemühte so viel wie möglich Dreiecksvarianten zu entwerfen. Er nannte sie: perspectives japonaise. Er blieb dabei freundlich und hilfsbereit. So entwarf er (ungebeten; als Zugabe) für Herrn Terracidus ein Logo. Die so-und-so-vielste Variante des originellen unmöglichen Dreiecks. Sehen Sie nur.

Daß auch der jüngst verstorbene deutsche Kabarettist und Fernsehkünstler Loriot sich von Reutersvärds Dreieck inspirieren ließ, zeigt sich aus dem Bild des Denkers. Vielleicht sehen Sie mehr Rodin. Ich aber sehe sofort Reutersvärds Dreieck.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 27. August 2011

Bagatelle 121 - Düdeljoho: Loriot zum Gedenken

terra40, 01:07h

Sehr frei übersetzt klingt das memorabele Vers (es ist eine Canon in zwei Teilen) etwa folgendermaßen:

(1) Kommt mit, nach draußen, alle Mann (bzw. Frau),

dann suchen wir die Goldamsel,

und finden wir diesen Musikant,

dann ist wieder Sommer im Land.

(2) Düdel-jo-ho, klingt sein Lied,

Düdel-jo-ho klingt sein Lied,

Düdel-jo-ho und sonst nichts.

Das Wort 'düdeljoho' erinnert einem sofort an die unvergeßliche Loriot-Szene in der eine Volkshochschulklasse voller lauter engagierte Amateur-Jodler(innen) einen Jodler-Kurs absolviert. Unter den Studenten befinden sich natürlich auch der Herr Loriot höchstpersönlich und seine unzertrennliche Begleiterin Renate. Urkomisch (und auch musikalisch nicht zu unterschätzen) ist die Art und Weise wie sich die Teilnehmer bemühen sich den richtigen Jodler zu merken. (Nicht 'hü-dü-düdel-dü', sondern 'hü-dü-düdel-dö'!!)

Was Sie wahrscheinlich nicht wußten, ist daß der Herr Loriot, V. von Bülow meine ich selbstverständlich, der diese Woche im hohen Alter verstarb, auch im Ausland seine Bewunderer und Verehrer hatte. Die Familie Terra zum Beispiel. Wir ließen uns keine Gelegenheit nehmen um uns eine Radio-Bremen-Sendung der ARD, worin er seine Zeichen- und andere Tricks ausspielte, anzusehen. Und wie oft hat meine Frau mich nicht wieder vom Boden aufheben müssen, wenn ich mal wieder vor Lachen vom Stuhl gefallen war? Wir haben längst nicht alles Schöpferische gesehen, aber die klassischen Loriotszenen (der Heiratsantrag mit der Nudel im Gesicht, oder das Bettprobeliegen beim Kaufhof) kennen auch wir fast auswendig. Nicht zu vergessen natürlich die unnachahmlichen Zeichentrickbeiträge. Ach, warum sage ich Ihnen das alles: Sie kennen sich natürlich tausendmal besser aus.

Ist Loriots Humor typisch Deutsch? frag' ich mich. Ein bißchen Gesellschaftskritik, ein wenig Spießbürgerspott, etwas unerwartetes Komisches in durchaus normalen Situationen. Würden Spanier aber lachen können über zwei ehrenwerte nackte Männer in einer leeren Badewanne trotz des amüsanten Dialogs? Ich frag' nur.

Der Herr Loriot hieß so, so hab' ich mir sagen lassen, weil eine Goldamsel (oder: ein Pirol) Teil seines Familienwappens ist. Auf Französisch heißt so ein Spaßvogel un loriot. Bei uns heißt er: de wielewaal, und sein herrlicher Gesang geht ungefähr so, wie im Lied hier oben: düdel-jo-ho.

Sehen Sie, das habe ich mir immer schon gedacht. Loriot hat etwas französisches in sich. Wie sonst ist es zu erklären, daß ich bei manchen Szenen und lustigen Streichen an einen anderen Franzosen denken muß? An Jacques Tati. Ja doch, manchmal haben der französische monsieur Hulot und der deutsche Herr Loriot etwas gemeinsam. Nicht nur die Endbuchstaben -ot.

(1) Kommt mit, nach draußen, alle Mann (bzw. Frau),

dann suchen wir die Goldamsel,

und finden wir diesen Musikant,

dann ist wieder Sommer im Land.

(2) Düdel-jo-ho, klingt sein Lied,

Düdel-jo-ho klingt sein Lied,

Düdel-jo-ho und sonst nichts.

Das Wort 'düdeljoho' erinnert einem sofort an die unvergeßliche Loriot-Szene in der eine Volkshochschulklasse voller lauter engagierte Amateur-Jodler(innen) einen Jodler-Kurs absolviert. Unter den Studenten befinden sich natürlich auch der Herr Loriot höchstpersönlich und seine unzertrennliche Begleiterin Renate. Urkomisch (und auch musikalisch nicht zu unterschätzen) ist die Art und Weise wie sich die Teilnehmer bemühen sich den richtigen Jodler zu merken. (Nicht 'hü-dü-düdel-dü', sondern 'hü-dü-düdel-dö'!!)

Was Sie wahrscheinlich nicht wußten, ist daß der Herr Loriot, V. von Bülow meine ich selbstverständlich, der diese Woche im hohen Alter verstarb, auch im Ausland seine Bewunderer und Verehrer hatte. Die Familie Terra zum Beispiel. Wir ließen uns keine Gelegenheit nehmen um uns eine Radio-Bremen-Sendung der ARD, worin er seine Zeichen- und andere Tricks ausspielte, anzusehen. Und wie oft hat meine Frau mich nicht wieder vom Boden aufheben müssen, wenn ich mal wieder vor Lachen vom Stuhl gefallen war? Wir haben längst nicht alles Schöpferische gesehen, aber die klassischen Loriotszenen (der Heiratsantrag mit der Nudel im Gesicht, oder das Bettprobeliegen beim Kaufhof) kennen auch wir fast auswendig. Nicht zu vergessen natürlich die unnachahmlichen Zeichentrickbeiträge. Ach, warum sage ich Ihnen das alles: Sie kennen sich natürlich tausendmal besser aus.

Ist Loriots Humor typisch Deutsch? frag' ich mich. Ein bißchen Gesellschaftskritik, ein wenig Spießbürgerspott, etwas unerwartetes Komisches in durchaus normalen Situationen. Würden Spanier aber lachen können über zwei ehrenwerte nackte Männer in einer leeren Badewanne trotz des amüsanten Dialogs? Ich frag' nur.

Der Herr Loriot hieß so, so hab' ich mir sagen lassen, weil eine Goldamsel (oder: ein Pirol) Teil seines Familienwappens ist. Auf Französisch heißt so ein Spaßvogel un loriot. Bei uns heißt er: de wielewaal, und sein herrlicher Gesang geht ungefähr so, wie im Lied hier oben: düdel-jo-ho.

Sehen Sie, das habe ich mir immer schon gedacht. Loriot hat etwas französisches in sich. Wie sonst ist es zu erklären, daß ich bei manchen Szenen und lustigen Streichen an einen anderen Franzosen denken muß? An Jacques Tati. Ja doch, manchmal haben der französische monsieur Hulot und der deutsche Herr Loriot etwas gemeinsam. Nicht nur die Endbuchstaben -ot.

... link (1 Kommentar) ... comment

Montag, 22. August 2011

Bagatelle 120 - Ferienende

terra40, 00:17h

Für ungeübte Augen etwas schwierig zu lesen: dieses Titelwort. Ferien-Ende. Aber wir alle wissen, daß es nun, Ende August, allmählig mit der Ferienzeit zu Ende geht. Man sieht es an den Farben, draußen in der Natur. Man hört es: die aufgeregten Stimmen der vorbeiradelnden Schüler bei uns auf der Landstraße, die eine neue Schulsaison anfangen. Man liest es: die fast unglaublichen Feriengeschichten (vor allem über das Wetter) aus ferner Liefen welche uns die Bekannten auf ihren griechischen Postkarten schreiben. Man fühlt es: den zierlichen Großen Fritz aus feinstem Imitationsporzellan den uns die Tante Agathe aus dem United Kingdom von der königlichen Manufaktur hat mitgebracht. (Daß der gute Friedrich bis an seinem Porzellanende wegen eines Pferdesturzes ohne linkes Bein auskommen muß, kann man der Tante nicht ankreiden.)

Selber waren wir nicht dort. In den Ferien meine ich. Wir haben das ganze Jahr über Freizeit und wohnen am fast schönsten Fleckchen Erde das es gibt. Was wollen wir mehr? Nach Finnland, wo einem die Mücken von Kopf bis Fuß auffressen? Oder mit dem Nachtzug nach Bergamo (sieben Stunden Verspätung) um dort zu erfahren, daß das Reisebüro vergessen hat uns auch noch einen Platz zum übernachten zu reservieren? Velasquez anschauen in Madrid? Und dann sicher zwei Stunden Schlange stehen vor den Toren des Prado? In der brennenden Sonne, so daß von einigen Kunstkennern und -Liebhabern schließlich nur noch eine Pfütze menschlicher Überreste bleibt? Nein, dann bleiben wir lieber zuhause.

Das ist aber eine fast unzulässige, schlechte Angewohnheit, sagte uns ein guter Bekannter der gerade aus Minnesota zurückkam. Ab und zu muß man raus aus dem Alltag. Weg von allen Routinen, Sorgen und trostlosen Mühen des täglichen Lebens.

Ich glaube, er hat recht. Im kommenden Herbst holen wir alles nach. Wir fahren für einen Tag mit dem Omnibus nach der lieben Tante Agatha in Wolfenbüttel um dort zusammen einen high-tea zu trinken. Und den Donnerstagnachmittag darauf kann man uns radfahren sehen rundum den A-See in Bocholt (i.W). Dann holen wir alles das nach, wozu uns in den richtigen Ferien die Zeit gefehlt hat.

Selber waren wir nicht dort. In den Ferien meine ich. Wir haben das ganze Jahr über Freizeit und wohnen am fast schönsten Fleckchen Erde das es gibt. Was wollen wir mehr? Nach Finnland, wo einem die Mücken von Kopf bis Fuß auffressen? Oder mit dem Nachtzug nach Bergamo (sieben Stunden Verspätung) um dort zu erfahren, daß das Reisebüro vergessen hat uns auch noch einen Platz zum übernachten zu reservieren? Velasquez anschauen in Madrid? Und dann sicher zwei Stunden Schlange stehen vor den Toren des Prado? In der brennenden Sonne, so daß von einigen Kunstkennern und -Liebhabern schließlich nur noch eine Pfütze menschlicher Überreste bleibt? Nein, dann bleiben wir lieber zuhause.

Das ist aber eine fast unzulässige, schlechte Angewohnheit, sagte uns ein guter Bekannter der gerade aus Minnesota zurückkam. Ab und zu muß man raus aus dem Alltag. Weg von allen Routinen, Sorgen und trostlosen Mühen des täglichen Lebens.

Ich glaube, er hat recht. Im kommenden Herbst holen wir alles nach. Wir fahren für einen Tag mit dem Omnibus nach der lieben Tante Agatha in Wolfenbüttel um dort zusammen einen high-tea zu trinken. Und den Donnerstagnachmittag darauf kann man uns radfahren sehen rundum den A-See in Bocholt (i.W). Dann holen wir alles das nach, wozu uns in den richtigen Ferien die Zeit gefehlt hat.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 12. August 2011

Bagatelle 119 - Die Brücke am Tay

terra40, 22:37h

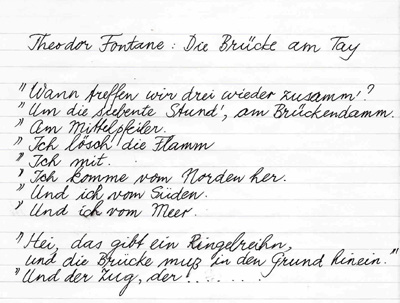

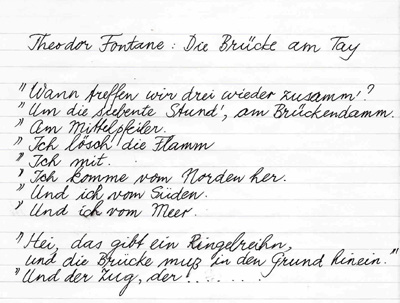

Früher, damals in der Realschule, hatten wir ein Heft voller Gedichte. Nicht selber gedichtet, wohl aber selbst darein geschrieben. (Ungefähr so wie Sie hier unten sehen.) Es waren nicht nur Gedichte in der Muttersprache, sondern auch welche in anderen (Fremd)sprachen. Beim mündlichen Teil des abschließenden Examens (Fachbereich Deutsch) mußte ich auf Wunsch des Examinators ein deutsches Gedicht aus diesem Heft so gut wie möglich aufsagen. Zwei Dinge sind wichtig, sagte unser Deutschlehrer bei der Vorbereitung. Denkt daran: man sollte das Gedicht auswendig kennen und vor allem: achte auf die Aussprache!

Tand, tand,

ist das Gebilde von Menschenhand.

Zwei Zeilen aus meinem Deutschgedicht. Was das Wort 'Tand' bedeutete, wußte ich nicht. Es war mir auch nicht erklärt worden. Ich meinte, es hätte etwas zu tun mit meinen Zähnen, aber da lag ich völlig daneben. Was ich wohl wußte, war daß dieses Urteil über menschliche Bauwerke von drei fremdartigen Wesen ausgesprochen wurde. Später erfuhr ich, daß es die drei Hexen aus Shakespeares Macbeth waren. Sie wollten es den Menschen zeigen, indem sie eine neu errichtete Brücke über den Tay-Fluß (Dundee, Schottland, 1879) zerstörten, gerade in dem Moment da in einem schweren nachweihnachtlichen Sturm der Schnellzug nach Edinburgh passierte. Es war, so las ich irgendwo, 'eine Mahnung vor technikgläubiger Selbstüberhebung'.

Der Junge auf dem Deutschexamen kennt das Gedicht. Es scheint als hätte der Dichter, ein gewisser Theodor Fontane, es speziell für ihn gedichtet. Er kennt es auswendig. Er versucht spannendes in seiner Stimme zu vermitteln. Und Trauer, weil keiner das Unglück überlebt. Er bildet sich ein, daß er sieht wie der brennende Lokomotiv, hundert Fuß über dem Wasser, sich wie ein Kometenschweif in die dunkele Tiefe stürzt.

Im Jahre 1995 war ich mit einem Freund zu Besuch in Schottland, in Dundee. An einem freien Tag zeigte ein schottischer Kollege uns die Gegend. Plötzlich standen wir vor dem Wasser und sahen die Brücke. Ein Schild wies darauf hin, daß dies der river Tay sei. An dieser Stelle hätte sich vor langer Zeit ein Drama abgespielt. Die erst zwei Jahre alte Eisenbahnbrücke war durch den Sturm in sich zusammengebrochen. Der Edinburgher Zug mit allen Insassen verschwand spurlos in die Tiefe. Daß der berühmte Theodor Fontane davon gedichtet hatte, wurde nicht erwähnt. Auch nicht daß ein gewisser Terra dieses Gedicht bei einem Deutschexamen fehlerfrei aufsagen konnte.

Nachschrift: Erst neulich las ich irgendwo, daß das Wort 'Tand' so etwas bedeutete wie 'Kleinigkeit', 'Etwas unwichtiges'. Eine Bagatelle also.

Tand, tand,

ist das Gebilde von Menschenhand.

Zwei Zeilen aus meinem Deutschgedicht. Was das Wort 'Tand' bedeutete, wußte ich nicht. Es war mir auch nicht erklärt worden. Ich meinte, es hätte etwas zu tun mit meinen Zähnen, aber da lag ich völlig daneben. Was ich wohl wußte, war daß dieses Urteil über menschliche Bauwerke von drei fremdartigen Wesen ausgesprochen wurde. Später erfuhr ich, daß es die drei Hexen aus Shakespeares Macbeth waren. Sie wollten es den Menschen zeigen, indem sie eine neu errichtete Brücke über den Tay-Fluß (Dundee, Schottland, 1879) zerstörten, gerade in dem Moment da in einem schweren nachweihnachtlichen Sturm der Schnellzug nach Edinburgh passierte. Es war, so las ich irgendwo, 'eine Mahnung vor technikgläubiger Selbstüberhebung'.

Der Junge auf dem Deutschexamen kennt das Gedicht. Es scheint als hätte der Dichter, ein gewisser Theodor Fontane, es speziell für ihn gedichtet. Er kennt es auswendig. Er versucht spannendes in seiner Stimme zu vermitteln. Und Trauer, weil keiner das Unglück überlebt. Er bildet sich ein, daß er sieht wie der brennende Lokomotiv, hundert Fuß über dem Wasser, sich wie ein Kometenschweif in die dunkele Tiefe stürzt.

Im Jahre 1995 war ich mit einem Freund zu Besuch in Schottland, in Dundee. An einem freien Tag zeigte ein schottischer Kollege uns die Gegend. Plötzlich standen wir vor dem Wasser und sahen die Brücke. Ein Schild wies darauf hin, daß dies der river Tay sei. An dieser Stelle hätte sich vor langer Zeit ein Drama abgespielt. Die erst zwei Jahre alte Eisenbahnbrücke war durch den Sturm in sich zusammengebrochen. Der Edinburgher Zug mit allen Insassen verschwand spurlos in die Tiefe. Daß der berühmte Theodor Fontane davon gedichtet hatte, wurde nicht erwähnt. Auch nicht daß ein gewisser Terra dieses Gedicht bei einem Deutschexamen fehlerfrei aufsagen konnte.

Nachschrift: Erst neulich las ich irgendwo, daß das Wort 'Tand' so etwas bedeutete wie 'Kleinigkeit', 'Etwas unwichtiges'. Eine Bagatelle also.

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories