... newer stories

Dienstag, 27. April 2010

Bagatelle LIII - Tom-Tom in Habsburg

terra40, 19:53h

Wie gut daß es immer wieder Leute gibt die allerhand Sachen aufbewahren. Seien es Fotos, Kinderspielsachen, Briefe, Kleider oder Babylocken. Wenn nicht mein Schwiegeronkel Johan (geliebter Onkel meiner ebenso geliebten Gattin) nicht so klug gewesen wäre sein Geographieheft aus der fünften Grundschulklasse aufzubewahren, hätten wir niemals gewußt wie es kam, daß unsere Vorfahren so gut und mühelos den Weg in der Donaumonarchie fanden. Es liegt auf der Hand: man hat es früher in der Schule gelernt. Die Topographie war damals bei uns wichtigster Bestandteil der schulischen Geographie.

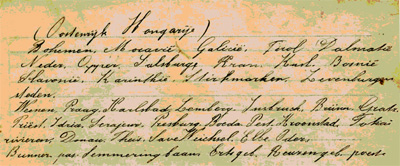

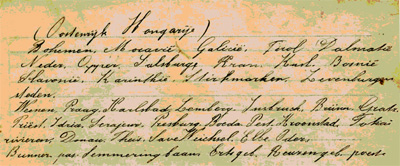

Dies hier ist Onkel Johans Topographieheft, das will heißen: eine Seite daraus. Oben eine wie wir nennen ‘blinde’ Landkarte, auf der der 11-Jährige Johan den Städten ihren Platz und Namen gibt. Ebenso die Flüsse und Meere. Sogar Höhenunterschiede hat er sichtbar gemacht. Die ungarische Tiefebene ist grün eingefärbt und die alpinischen Ausläufer in Tirol und anverwandten Gebieten sehen bräunlich aus. Galizien erscheint sogar zwei mal: im Nordosten, bei der Stadt Lemgo/Lemberg, und linksunten irgendwo dort wo wir Kroatien vermuten. Aber Onkel Johan hat sicherlich dafür seine Gründe gehabt.

Unter der Karte schreibt Johan die Namen der Städte und Landstriche, der Gebirge und Wassermengen. Auch einige Sehenswürdigkeiten nennt er: Pußta, Semmeringbahn, Erzgebirge, Brennerpass.

Sehr interessant, bis in die heutige Gegenwart, sind die aufgeführten Städtenamen. Weenen (Wien), Praag, Boeda, Pest, Triëst, Serajewo … Das Heft datiert aus dem Jahre 1913. Ein Jahr später, 1914, wird der habsburgische Erzherzog Franz Ferdinand hier in Serajewo sein Ende finden. Gefolgt von einem Weltkrieg der vier schreckliche Jahre dauert. Serajewo: Onkel Johan hätte es uns, die sich auf Gottes Wegen ohne Navigationsmittel fast nicht mehr zurecht finden, auf seiner Karte fehlerfrei zeigen können.

Dies hier ist Onkel Johans Topographieheft, das will heißen: eine Seite daraus. Oben eine wie wir nennen ‘blinde’ Landkarte, auf der der 11-Jährige Johan den Städten ihren Platz und Namen gibt. Ebenso die Flüsse und Meere. Sogar Höhenunterschiede hat er sichtbar gemacht. Die ungarische Tiefebene ist grün eingefärbt und die alpinischen Ausläufer in Tirol und anverwandten Gebieten sehen bräunlich aus. Galizien erscheint sogar zwei mal: im Nordosten, bei der Stadt Lemgo/Lemberg, und linksunten irgendwo dort wo wir Kroatien vermuten. Aber Onkel Johan hat sicherlich dafür seine Gründe gehabt.

Unter der Karte schreibt Johan die Namen der Städte und Landstriche, der Gebirge und Wassermengen. Auch einige Sehenswürdigkeiten nennt er: Pußta, Semmeringbahn, Erzgebirge, Brennerpass.

Sehr interessant, bis in die heutige Gegenwart, sind die aufgeführten Städtenamen. Weenen (Wien), Praag, Boeda, Pest, Triëst, Serajewo … Das Heft datiert aus dem Jahre 1913. Ein Jahr später, 1914, wird der habsburgische Erzherzog Franz Ferdinand hier in Serajewo sein Ende finden. Gefolgt von einem Weltkrieg der vier schreckliche Jahre dauert. Serajewo: Onkel Johan hätte es uns, die sich auf Gottes Wegen ohne Navigationsmittel fast nicht mehr zurecht finden, auf seiner Karte fehlerfrei zeigen können.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 20. April 2010

Bagatelle LII - Spione und Schupser

terra40, 22:59h

Jeder, der mal in Süd-Afrika war – oder vielleicht in einigen Monaten dorthin fährt um am eigenen Leibe zu erfahren was es denn heißt zu sehen wie die deutsche Elf unaufhaltsam Weltmeister wird – kommt an einer Safari nicht vorbei. Nein, am Wochenende fährt man in eins der zahllosen game parks um sich an den Anblick der big five zu erfreuen. Die Telelinse an der Singelreflex geschraubt und auf geht’s zu den Antilopen und anderen Schnellvierbeinern die dort frisch und fröhlich im Park umherlaufen um den Touristen einen Gefallen zu tun.

Ende der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts haben wir – drei Kollegen und meine Wenigkeit – dort unten öfters verkehrt. In der Woche boten wir in einigen Südafrikanischen Provinzen workshops an, die sich dadurch auszeichneten, daß die afrikanischen Studenten, sich noch weiterbildende Lehrer, selber an die Arbeit mußten und nicht nur gemütlich zusehen konnten wie die europäischen Gastdozenten ihnen die Arbeit aus den Händen nahmen. Aber das nebenbei.

Als wir dann im Norden, in der Provinz Limpopo, waren und das Wochenende am Horizont leuchtete, da mieteten wir uns ein feines Häuschen in dem berühmten Krüger Wild Park. Und am Abend als es kühle ward (irgendwo fällt mir immer ein passendes Mathäus-Passions-Rezitativ ein) bestiegen wir einen alten LKW und ließen uns gemächlich und unter Begleitung eines sachverständigen Führers durch die Landschaft fahren.

Die Elefanten sieht man am besten wenn es noch hell ist, aber Leo, der Tiere König, liebt die Dämmerung um sich dem Volke zu zeigen. Und so hat jedes Biest seine Präferenzen. Wie die Touristen, die zu Hause gerne mit Geschichten und Bildern gezeigt haben wollen, wie sie in der Savanne Auge in Auge standen mit den gefährlichsten Kreaturen der Weltgeschichte. Aber Tiere in der Savanne kann man nicht zwingen sich zu outen. Sie erscheinen wenn es ihnen paßt.

Unser Führer (Ranger) ist jung und gescheit. Er wagt es um zehn Minuten lange zu schweigen. Ja, er fordert sogar seinen Gäste auf dasselbe zu tun. Er beantwortet die schwersten Fragen freundlich und ausreichend. Es ist uns ein Vergnügen ihm zuzuhören. Er weiß daß es unsicher ist ob oder welche Tiere wir auf unserer Reise durch den Busch sehen werden. Es hängt von so vielen Faktoren ab, sagt er. Eine Sichtgarantie für Löwen oder Wildebeesten kann auch er nicht geben. Wir verstehen das und verzeihen ihm gerne.

Am Ende unserer Fahrt – es ist inzwischen total dunkel – bittet der Führer den Fahrer anzuhalten. Uns bittet er auszusteigen um uns den Vorgang auf dem Weg anzusehen. Im Licht der Scheinwerfer überquert ein komplettes Ameisenvolk den Weg. Das meist Interessante daran erklärt uns der Führer. Seht ihr daß einige größere Ameisen vorangehen? Das sind Spione die auszufinden versuchen ob der Weg frei ist. Tatsächlich, wir sehen sie. Und seht ihr wie am Ende des Zuges einige Ameisen mit Spezialfunktionen diejenige Ameisen anschupsen die bei jedem Sandkörnchen stehen bleiben, fürchterlich zaudern und so den Kontakt zu ihrem Volke zu verlieren drohen?

Der Prediger sagt: geht zu den Ameisen und werde weise. Recht hat er. Von den Ameisen können wir lernen wie man ein Volk zusammen hält. Man braucht halt vorne Spione und hinten Anschupser.

Bildquelle: M.C. Escher : De Band van Möbius II (1963)

Ende der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts haben wir – drei Kollegen und meine Wenigkeit – dort unten öfters verkehrt. In der Woche boten wir in einigen Südafrikanischen Provinzen workshops an, die sich dadurch auszeichneten, daß die afrikanischen Studenten, sich noch weiterbildende Lehrer, selber an die Arbeit mußten und nicht nur gemütlich zusehen konnten wie die europäischen Gastdozenten ihnen die Arbeit aus den Händen nahmen. Aber das nebenbei.

Als wir dann im Norden, in der Provinz Limpopo, waren und das Wochenende am Horizont leuchtete, da mieteten wir uns ein feines Häuschen in dem berühmten Krüger Wild Park. Und am Abend als es kühle ward (irgendwo fällt mir immer ein passendes Mathäus-Passions-Rezitativ ein) bestiegen wir einen alten LKW und ließen uns gemächlich und unter Begleitung eines sachverständigen Führers durch die Landschaft fahren.

Die Elefanten sieht man am besten wenn es noch hell ist, aber Leo, der Tiere König, liebt die Dämmerung um sich dem Volke zu zeigen. Und so hat jedes Biest seine Präferenzen. Wie die Touristen, die zu Hause gerne mit Geschichten und Bildern gezeigt haben wollen, wie sie in der Savanne Auge in Auge standen mit den gefährlichsten Kreaturen der Weltgeschichte. Aber Tiere in der Savanne kann man nicht zwingen sich zu outen. Sie erscheinen wenn es ihnen paßt.

Unser Führer (Ranger) ist jung und gescheit. Er wagt es um zehn Minuten lange zu schweigen. Ja, er fordert sogar seinen Gäste auf dasselbe zu tun. Er beantwortet die schwersten Fragen freundlich und ausreichend. Es ist uns ein Vergnügen ihm zuzuhören. Er weiß daß es unsicher ist ob oder welche Tiere wir auf unserer Reise durch den Busch sehen werden. Es hängt von so vielen Faktoren ab, sagt er. Eine Sichtgarantie für Löwen oder Wildebeesten kann auch er nicht geben. Wir verstehen das und verzeihen ihm gerne.

Am Ende unserer Fahrt – es ist inzwischen total dunkel – bittet der Führer den Fahrer anzuhalten. Uns bittet er auszusteigen um uns den Vorgang auf dem Weg anzusehen. Im Licht der Scheinwerfer überquert ein komplettes Ameisenvolk den Weg. Das meist Interessante daran erklärt uns der Führer. Seht ihr daß einige größere Ameisen vorangehen? Das sind Spione die auszufinden versuchen ob der Weg frei ist. Tatsächlich, wir sehen sie. Und seht ihr wie am Ende des Zuges einige Ameisen mit Spezialfunktionen diejenige Ameisen anschupsen die bei jedem Sandkörnchen stehen bleiben, fürchterlich zaudern und so den Kontakt zu ihrem Volke zu verlieren drohen?

Der Prediger sagt: geht zu den Ameisen und werde weise. Recht hat er. Von den Ameisen können wir lernen wie man ein Volk zusammen hält. Man braucht halt vorne Spione und hinten Anschupser.

Bildquelle: M.C. Escher : De Band van Möbius II (1963)

... link (1 Kommentar) ... comment

Donnerstag, 15. April 2010

Bagatelle LI - Rechthaberei

terra40, 21:11h

De Reichstagswahl

Gott Dank! Nu is de Wahl vörby!

Was dat ne grote Wöhlery!

Was dat un Lopen un Rumoren!

Et klingt uns nu noch in de Ohren

Van all de Flugblaa, all de Reden –

Uns’ Nerven hebbt derunder leden.

De erste Redner spröck nich schlecht,

Foort sän de Lö: “Der Mann heff Recht!”

Dor kwamp nen andern Rechtsverfechter,

Dor sän se alll: “De heff noch rechter!”

Men aß sick nu nen Redner fünd,

De ’t Schmeicheln better noch verstünd

En sä: “Landlö sind noit de schlecht’sten!”

Sä wy: “De Mann heff noch am recht’sten!

---

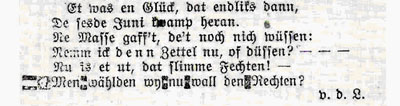

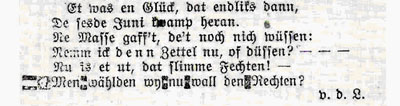

Et was en Glück, dat endlicks dann,

De sesde Juni kwamp heran.

Ne Masse gaff’t, de’t noch nich wüssen:

Nemm ick dénn Zettel nu, of düssen?---

Nu is et ut, dat slimme Fechten!

Men wählden wy nu wall den Rechten?

v.d. L.

Recht hat er, dieser Dichter, der sich vor sehr langer Zeit beklagte über die Qual der Wahl. Das Problem ist zeit- und grenzenlos. Es spielt hier und heute wie in der Vergangenheit. Es spielt in meinem Land wo, nach Kommunalwahlen in März, wir anfang Juni wieder zur Wahlurne gerufen werden um eine neue Zweite Kammer zu wählen. Es spielt in ihrem Lande wo man, wie bei uns, immer abwarten muß, ob der/die Gewählte sein/ihr Versprechen auch nach der Wahl treu bleibt.

Wie Sie bemerkt haben, ist das schöne Gedicht, das ich einigermaßen gekürzt habe ohne das Wichtigste zu entfernen, auf platt-düütsch. Weil ich bei guter Laune, zu Hause und in meiner Freizeit immer ein leicht vergleichbares Dialekt spreche, bilde ich mir ein daß ich das meiste verstehe. Der von mir hochgeachtete Dichter mit Namen v.d. L (von der Leyen vielleicht?) bedient sich des schönen, klangvollen Dialektes aus dem Niedersächsischen Nordhorn.

Es gibt zum Schluß nur noch eine Frage meinerseits. Es handelt sich in dem Gedicht über Reichtstagswahlen die am 6. Juni statt fanden. Aber in welchem Jahr? Wer’s weiß und recht hat, soll sich melden!

Gott Dank! Nu is de Wahl vörby!

Was dat ne grote Wöhlery!

Was dat un Lopen un Rumoren!

Et klingt uns nu noch in de Ohren

Van all de Flugblaa, all de Reden –

Uns’ Nerven hebbt derunder leden.

De erste Redner spröck nich schlecht,

Foort sän de Lö: “Der Mann heff Recht!”

Dor kwamp nen andern Rechtsverfechter,

Dor sän se alll: “De heff noch rechter!”

Men aß sick nu nen Redner fünd,

De ’t Schmeicheln better noch verstünd

En sä: “Landlö sind noit de schlecht’sten!”

Sä wy: “De Mann heff noch am recht’sten!

---

Et was en Glück, dat endlicks dann,

De sesde Juni kwamp heran.

Ne Masse gaff’t, de’t noch nich wüssen:

Nemm ick dénn Zettel nu, of düssen?---

Nu is et ut, dat slimme Fechten!

Men wählden wy nu wall den Rechten?

v.d. L.

Recht hat er, dieser Dichter, der sich vor sehr langer Zeit beklagte über die Qual der Wahl. Das Problem ist zeit- und grenzenlos. Es spielt hier und heute wie in der Vergangenheit. Es spielt in meinem Land wo, nach Kommunalwahlen in März, wir anfang Juni wieder zur Wahlurne gerufen werden um eine neue Zweite Kammer zu wählen. Es spielt in ihrem Lande wo man, wie bei uns, immer abwarten muß, ob der/die Gewählte sein/ihr Versprechen auch nach der Wahl treu bleibt.

Wie Sie bemerkt haben, ist das schöne Gedicht, das ich einigermaßen gekürzt habe ohne das Wichtigste zu entfernen, auf platt-düütsch. Weil ich bei guter Laune, zu Hause und in meiner Freizeit immer ein leicht vergleichbares Dialekt spreche, bilde ich mir ein daß ich das meiste verstehe. Der von mir hochgeachtete Dichter mit Namen v.d. L (von der Leyen vielleicht?) bedient sich des schönen, klangvollen Dialektes aus dem Niedersächsischen Nordhorn.

Es gibt zum Schluß nur noch eine Frage meinerseits. Es handelt sich in dem Gedicht über Reichtstagswahlen die am 6. Juni statt fanden. Aber in welchem Jahr? Wer’s weiß und recht hat, soll sich melden!

... link (2 Kommentare) ... comment

Montag, 5. April 2010

Bagatelle L - Terra meets Buddha

terra40, 19:56h

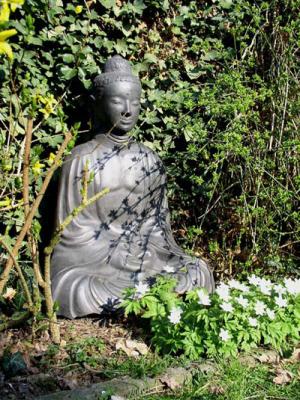

Diese Bagatelle fängt mit dem Herbstnachmittagmoment an wo meine Frau mit der Buddha nach Hause gefahren kommt. Auf dem Rücken liegend im Gepäcksraum hat sie (die Buddha wohlgemerkt) die kurze Reise ohne sichtbaren Folgen überstanden. Da beginnt mein Auftrag: in meinen Armen heb’ ich sie vorsichtig hoch und trage sie nach einer geeigneten Stelle irgendwo rundums Haus. Die Buddha macht den Eindruck schwer wie Blei zu sein. Gußeisen oder so etwas, aber das ist ein Irrtum. Es ist leichter Kunststoff. Ich könnte die Buddha, wenn ich wollte, frivol unter dem Arm nehmen. Aber das würde der buddhaischen Würde – schon bei der ersten Begegnung nicht zu leugnen – sehr schaden.

Unsere Buddha verdient schon wegen ihres Äußeres sehr viel Sorge, Ehrfurcht, Zuwendung und Respekt. Sie ist, wie eigentlich jede Buddha, von einer göttlichen Schönheit, welche die Ausstrahlung eines ordinären Gartenornaments ums tausendfache übersteigt. Auch für uns, die den Buddhismus nur von hören sagen oder aus einem wenig Seiten umfassenden Büchlein kennen. Sehen Sie selbst. Wie sie dort sitzend verharrt, jetzt nun schon länger als zwei Jahre, und immer mit derselben auf einer frohen Natur basierenden fröhlichen Miene geheimnisvoll lächelnd. Sie sitzt in der meditierenden Lotushaltung, die Hände in einander gefaltet, mit den Flächen nach oben gerichtet. Sie denkt offensichtlich an das Wohl und Weh von allem um sie herum. Sie ist dankbar daß man ihr einen Platz auf Erden gegeben hat den man sich nicht besser hätte wünschen können. Das meinen wir von ihrem Gesicht lesen zu können, aber wie sicher können wir uns sein? Man weiß es nicht. Sie schweigt stille vor sich hin und ist uns in dieser Hinsicht meilenweit überlegen.

Vielleicht ist es hilfreich einige Mißverstände vorzubeugen. Zum Beispiel der Gedanke daß unsere Buddha aus dem Fernost zu uns gekommen ist. In Wirklichkeit ist sie eine Gartenverziehrung aus leichtem Terrakotta und in jedem von gut und bösem verlassenen Garten- und Freizeithandel erhältlich. Meine Frau hat sie erworben in einem Dorfsladen, wo ortsansässige Damen freiwillig Sachen aus der dritten Welt zu angemessenen Preisen verkaufen. Weil unsere Buddha einige Mängel aufwies - sie war der Verkäuferin aus den Händen gefallen und hatte dabei ihren terrakottanischen Unterteil gebrochen. Behaftet mit einem unwiderruflichen und nicht zu reparierenden Schaden also, aber praktisch unsichtbar - wurde sie mit Rabatt angeboten. Madame Terra brauchte keine Sekunde und kaufte dem Weltladen die Buddha ab. Für zwanzig euro.

Sie haben bemerkt daß ich über Buddha spreche als sei es eine ’sie’: weiblich also, ungeachtet der Tatsache daß wir überhaupt nicht wissen ob sie männlicher, weiblicher oder sächlicher Abstammung ist. Das ist aber überhaupt kein Diskussionsgrund. Die Buddha befindet sich ja auf einem Niveau das alle Sexeunterschiede völlig in den Schatten stellt. Unsere Buddha ist weder ein ’er’, eine ‘sie’ oder ein ’es’. Buddha ist Buddha und bequemlichkeitshalber rede ich von einer ‘sie’. Und dass unsere Buddha hohl von innen ist, heißt am allerwenigsten daß es ihr an Verstand, Vernunft, Durchsetzungsvermögen und ‘body’ fehlt. Ihr Inneres ist voll von unsichtbarer und gewichtsloser Weisheit.

Vor Jahren hat ein gewisser Herr Kipling mal gesagt, daß ’east is east, and west ist west’. ’And never the twain shall meet’, fügte er hinzu. Ich glaube das nicht. Stärker, ich verneine es vehement. Versuchen Sie es selber, indem Sie in ihren gps, tom-tom oder anderes Navigationsgerät die Suchbegriffe Terra/Buddha eingeben. Wetten daß Sie in Kürze bei uns in den Innenlanden erscheinen und schon aus der Ferne rufen können: und wo ist nun ihre erleuchtete Buddha?

Wir werden es Ihnen zeigen.

Unsere Buddha verdient schon wegen ihres Äußeres sehr viel Sorge, Ehrfurcht, Zuwendung und Respekt. Sie ist, wie eigentlich jede Buddha, von einer göttlichen Schönheit, welche die Ausstrahlung eines ordinären Gartenornaments ums tausendfache übersteigt. Auch für uns, die den Buddhismus nur von hören sagen oder aus einem wenig Seiten umfassenden Büchlein kennen. Sehen Sie selbst. Wie sie dort sitzend verharrt, jetzt nun schon länger als zwei Jahre, und immer mit derselben auf einer frohen Natur basierenden fröhlichen Miene geheimnisvoll lächelnd. Sie sitzt in der meditierenden Lotushaltung, die Hände in einander gefaltet, mit den Flächen nach oben gerichtet. Sie denkt offensichtlich an das Wohl und Weh von allem um sie herum. Sie ist dankbar daß man ihr einen Platz auf Erden gegeben hat den man sich nicht besser hätte wünschen können. Das meinen wir von ihrem Gesicht lesen zu können, aber wie sicher können wir uns sein? Man weiß es nicht. Sie schweigt stille vor sich hin und ist uns in dieser Hinsicht meilenweit überlegen.

Vielleicht ist es hilfreich einige Mißverstände vorzubeugen. Zum Beispiel der Gedanke daß unsere Buddha aus dem Fernost zu uns gekommen ist. In Wirklichkeit ist sie eine Gartenverziehrung aus leichtem Terrakotta und in jedem von gut und bösem verlassenen Garten- und Freizeithandel erhältlich. Meine Frau hat sie erworben in einem Dorfsladen, wo ortsansässige Damen freiwillig Sachen aus der dritten Welt zu angemessenen Preisen verkaufen. Weil unsere Buddha einige Mängel aufwies - sie war der Verkäuferin aus den Händen gefallen und hatte dabei ihren terrakottanischen Unterteil gebrochen. Behaftet mit einem unwiderruflichen und nicht zu reparierenden Schaden also, aber praktisch unsichtbar - wurde sie mit Rabatt angeboten. Madame Terra brauchte keine Sekunde und kaufte dem Weltladen die Buddha ab. Für zwanzig euro.

Sie haben bemerkt daß ich über Buddha spreche als sei es eine ’sie’: weiblich also, ungeachtet der Tatsache daß wir überhaupt nicht wissen ob sie männlicher, weiblicher oder sächlicher Abstammung ist. Das ist aber überhaupt kein Diskussionsgrund. Die Buddha befindet sich ja auf einem Niveau das alle Sexeunterschiede völlig in den Schatten stellt. Unsere Buddha ist weder ein ’er’, eine ‘sie’ oder ein ’es’. Buddha ist Buddha und bequemlichkeitshalber rede ich von einer ‘sie’. Und dass unsere Buddha hohl von innen ist, heißt am allerwenigsten daß es ihr an Verstand, Vernunft, Durchsetzungsvermögen und ‘body’ fehlt. Ihr Inneres ist voll von unsichtbarer und gewichtsloser Weisheit.

Vor Jahren hat ein gewisser Herr Kipling mal gesagt, daß ’east is east, and west ist west’. ’And never the twain shall meet’, fügte er hinzu. Ich glaube das nicht. Stärker, ich verneine es vehement. Versuchen Sie es selber, indem Sie in ihren gps, tom-tom oder anderes Navigationsgerät die Suchbegriffe Terra/Buddha eingeben. Wetten daß Sie in Kürze bei uns in den Innenlanden erscheinen und schon aus der Ferne rufen können: und wo ist nun ihre erleuchtete Buddha?

Wir werden es Ihnen zeigen.

... link (1 Kommentar) ... comment

Dienstag, 30. März 2010

Bagatelle XLIX - Lieb und teuer

terra40, 20:53h

Immer schlechter steht es um die Handhabe der Werte welche unser tägliches Leben begleiten, beschützen und behüten. So wird der gute Brauch sich beim beantworten einer Lehrerfrage von seinem Sitzplatz zu erheben nur noch an fünfzig Prozent der Gesamtschulen in Ost-Bayern in Ehren gehalten. Und das ist nur der Anfang. Das Wort zum Sonntag wurde unlängst um eine ganze halbe Minute gekürzt zugunsten der Schokoladenwerbung. Das Wort “Ehrfurcht” wird nur noch in den wenigsten Fällen großgeschrieben. Und bei Boxveranstaltungen wird die deutsche Nationalhymne von einem aus lauter weiblichen Musikerinnen bestehendem Streichquartett gefiedelt, weil ein komplettes Polizeiregimentsorchester den Budget für musikalische Personalkosten sprengen würde.

Der vorläufige Tiefpunkt dieses Werteabfalls bildet die aufkommende öffentliche Neigung die figurative bildende Kunst hierzulande lächerlich machen zu wollen. Alles was uns in dieser Angelegenheit lieb und teuer ist, verschwindet in dunklen und düsteren Ecken des hiesigen städtischen Museums. Unwahr und Unsinn, sagen Sie? Ich werde es mit einem (aus tausenden möglichen) Beispiel illustrieren.

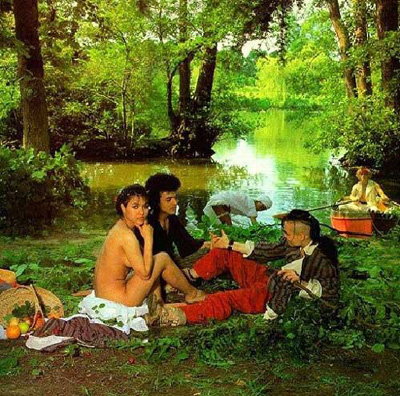

Wir alle kennen das berühmte Gemälde Le déjeuner sur l’herbe (übersetzt auf neudeutsch: Grasbrunch) welches uns der Maler Edouard Manet Ende des 19. Jahrhunderts geschenkt hat. Es mißt präzise 208 mal 265 Zentimeter, so daß es oberhalb ihrer Wohnzimmercouch nicht passen würde.

Was sehen wir? Eine Szene aus dem Bois de Boulogne. Die wichtigste Person ist eine frisch und fröhliche junge Dame, die uns zeigt, daß die neulich wieder eingetretene Sommerzeit an ihrem Körper keine nachhaltigen Spuren hinterlassen hat. Dann gibt es noch zwei ältere Herren die sich um den Wert der Daimler-Benz Aktien streiten. Links vorne eine allegorische Vorstellung mit Eßutensilien. Hinten ein Mädchen das virtuell Pilze sammelt, in Wirklichkeit aber das Gespräch genauestens verfolgt.

Mit Freuden zeige ich Ihnen das Gemälde. In reproduktiver Form zwar, aber wenn Sie sich nach der Quay d’Orsay begeben, zweihundert Meter weiter als das Polizeipräsidium, können Sie das Original bestaunen.

Zweifelsfrei ein Höhepunkt französischer Malerei des neunzehnten Jahrhunderts. Und eine wohlbekömmliche Illustration vom Leben auf französischer Art. Da hat der Herr Manet in der Tat ein glückliches und fachmännisches Händchen angelegt. Das Bild ist leicht reizend, aber in keiner Weise oder auf das geringste anstößig.

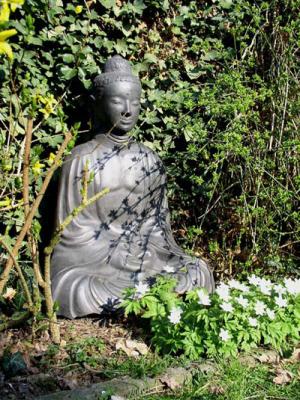

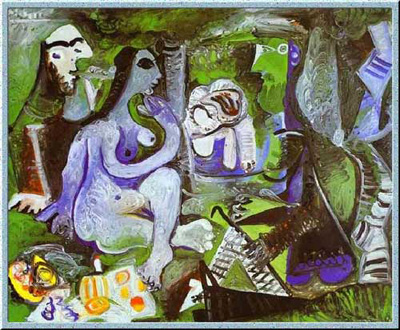

Was aber geschieht, wenn andersdenkende auf einer unzulässigen und groben Art sich dieser ländlichen Idylle bedienen, zeige ich Ihnen an Hand dreier Beispiele. Beim ersten, einem Bildversuch eines gewissen Pablo Picasso, möchten wir Sie bitten in diesem Fall Gnaden für Recht gelten zu lassen. Denn man kann nicht verneinen, daß dieser Picasso Manets Vorstellung in ein neues Licht erscheinen läßt. Immerhin, das ist doch was, möchte man meinen.

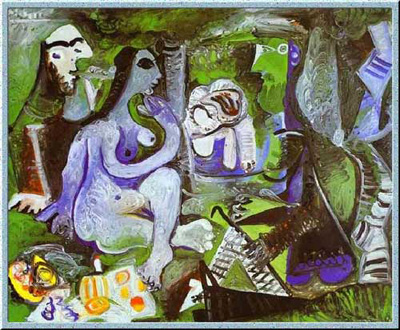

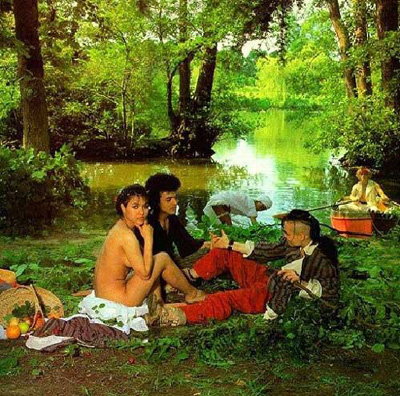

Die Folgen, wenn aber eine Popgruppe, die sich Bow Wow Wow nennen läßt, sich des Bildes annimmt, sehen wir am nächsten Beispiel. Gut, daß die Musik dieser Gruppe wenig genießbar, jedoch einigermaßen hörbar ist, sonst hätten wir vorgeschlagen sofort die städtische Reinigung anzurufen.

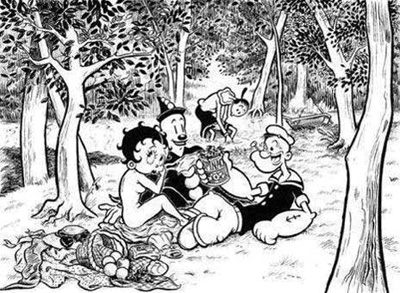

Der Gipfel der Dekadenz tut sich hervor wenn das geachtete Zeichentrickgilde sich des Subjekts bemächtigt. Sehen Sie nur! Hier werden Manets Ideen mit Füßen getreten und mit dem Boden gleichgemacht. Eine Schande! Wie wagt man es zu versuchen in dieser infamen Weise für den Verkauf von ekologischem Spinat zu werben! Dem Popeye kann man wenig vorwerfen: es sind seine Schöpfer die alles besser wissen wollen.

Laßt uns für einen Moment Besinnlichkeit betrachten und uns befragen wie es alles so weit hat kommen können. Seien wir ehrlich zu uns selber. Beantworten Sie bitte mit mir diese eine Frage: was habe ICH getan um diesen Zeitgeist vorzubeugen?

Der vorläufige Tiefpunkt dieses Werteabfalls bildet die aufkommende öffentliche Neigung die figurative bildende Kunst hierzulande lächerlich machen zu wollen. Alles was uns in dieser Angelegenheit lieb und teuer ist, verschwindet in dunklen und düsteren Ecken des hiesigen städtischen Museums. Unwahr und Unsinn, sagen Sie? Ich werde es mit einem (aus tausenden möglichen) Beispiel illustrieren.

Wir alle kennen das berühmte Gemälde Le déjeuner sur l’herbe (übersetzt auf neudeutsch: Grasbrunch) welches uns der Maler Edouard Manet Ende des 19. Jahrhunderts geschenkt hat. Es mißt präzise 208 mal 265 Zentimeter, so daß es oberhalb ihrer Wohnzimmercouch nicht passen würde.

Was sehen wir? Eine Szene aus dem Bois de Boulogne. Die wichtigste Person ist eine frisch und fröhliche junge Dame, die uns zeigt, daß die neulich wieder eingetretene Sommerzeit an ihrem Körper keine nachhaltigen Spuren hinterlassen hat. Dann gibt es noch zwei ältere Herren die sich um den Wert der Daimler-Benz Aktien streiten. Links vorne eine allegorische Vorstellung mit Eßutensilien. Hinten ein Mädchen das virtuell Pilze sammelt, in Wirklichkeit aber das Gespräch genauestens verfolgt.

Mit Freuden zeige ich Ihnen das Gemälde. In reproduktiver Form zwar, aber wenn Sie sich nach der Quay d’Orsay begeben, zweihundert Meter weiter als das Polizeipräsidium, können Sie das Original bestaunen.

Zweifelsfrei ein Höhepunkt französischer Malerei des neunzehnten Jahrhunderts. Und eine wohlbekömmliche Illustration vom Leben auf französischer Art. Da hat der Herr Manet in der Tat ein glückliches und fachmännisches Händchen angelegt. Das Bild ist leicht reizend, aber in keiner Weise oder auf das geringste anstößig.

Was aber geschieht, wenn andersdenkende auf einer unzulässigen und groben Art sich dieser ländlichen Idylle bedienen, zeige ich Ihnen an Hand dreier Beispiele. Beim ersten, einem Bildversuch eines gewissen Pablo Picasso, möchten wir Sie bitten in diesem Fall Gnaden für Recht gelten zu lassen. Denn man kann nicht verneinen, daß dieser Picasso Manets Vorstellung in ein neues Licht erscheinen läßt. Immerhin, das ist doch was, möchte man meinen.

Die Folgen, wenn aber eine Popgruppe, die sich Bow Wow Wow nennen läßt, sich des Bildes annimmt, sehen wir am nächsten Beispiel. Gut, daß die Musik dieser Gruppe wenig genießbar, jedoch einigermaßen hörbar ist, sonst hätten wir vorgeschlagen sofort die städtische Reinigung anzurufen.

Der Gipfel der Dekadenz tut sich hervor wenn das geachtete Zeichentrickgilde sich des Subjekts bemächtigt. Sehen Sie nur! Hier werden Manets Ideen mit Füßen getreten und mit dem Boden gleichgemacht. Eine Schande! Wie wagt man es zu versuchen in dieser infamen Weise für den Verkauf von ekologischem Spinat zu werben! Dem Popeye kann man wenig vorwerfen: es sind seine Schöpfer die alles besser wissen wollen.

Laßt uns für einen Moment Besinnlichkeit betrachten und uns befragen wie es alles so weit hat kommen können. Seien wir ehrlich zu uns selber. Beantworten Sie bitte mit mir diese eine Frage: was habe ICH getan um diesen Zeitgeist vorzubeugen?

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 24. März 2010

Bagatelle XLVIII - Maßlos taktvoll

terra40, 20:23h

Es handelte sich um ein kleines Malheur, sagte der Vorstandsvorsitzende, ein bedauerlicher Zwischenfall, sonst nichts der Rede wert. Aber wir, treue Konzertbesucher, jenen Abend zwar nicht leiblich anwesend, aber vollends auf der Höhe, wissen besser: es war der ewige Streit zwischen den Mitgliedern unserer berühmten Städtischen Philharmonie einerseits, und seinem Dirigent-im-Probejahr, dem Herrn Fresco Baldi jr., dessen Schwierigkeiten beim praktischen Handwerk wieder einmal sehr deutlich wurden, indem er den Anführer der zweiten Geigen mit der Spitze seines Taktstocks dermaßen an der Augenbraue traf, daß der gute Mann in der Pause ersetzt werden mußte.

Worüber gestritten wurde, wissen wir auch. Der Herr Baldi jr. forderte das Orchester im 2. Satz der Griegschen Symphonietta zu mehr Tempo auf, (vivace stand geschrieben,) während sich das Orchester noch mehr Zeit gönnen wollte um von den selbst hervorgebrachten Klängen so lange wie möglich genießen zu können.

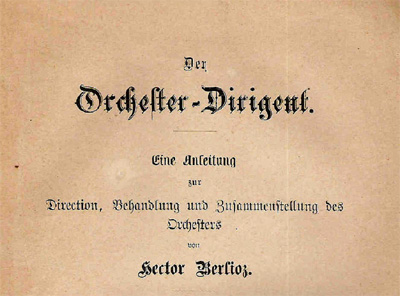

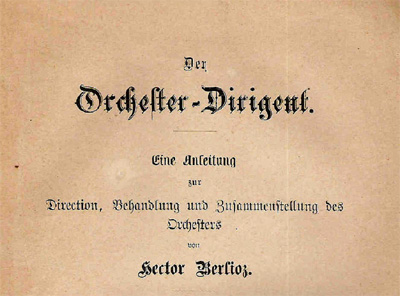

Da trifft es sich, daß ich neulich in den Besitz eines kleinen Büchleins kam mit dem vielversprechenden Titel Der Orchester-Dirigent – Eine Anleitung. Der Autor ist ein gewisser H. Berlioz, und das Druckwerkchen wurde schon 1864 ins Deutsche übersetzt, weil der Herr Berlioz es anfänglich auf Französisch geschrieben hatte. Einige treffende Passagen aus diesem Dünndruck möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Über die zu spielende Komposition schreibt der Autor zum Beispiel folgendes:

Was das auszuführende Werk betrifft, möchte ich recht gehen in der Annahme, daß der Dirigent einigermaßen Bescheid weiß über das Tempo des Stückes. Er sollte jetzt versuchen dieses rhythmische Gefühl dem Orchester zu vermitteln. Er hat zu entscheiden wie lange ein Takt dauert. Er entscheidet wann angefangen und wann aufgehört wird. Er hat vor allem dafür zu sorgen, daß sich álle Musiker auf einer Linie befinden und sich demselben Tempolimit unterwerfen. Das tut er indem er maßvolle und maßgebende Zeichen setzt mit seinem Dirigierstock.

Glänzend erörtert und erklärt! Nein, dieser Herr Berlioz trifft gleich am Anfang den richtigen Ton. Nur weiter so!

Nur indem er mit seinem Stock bedeutungsvolle Zeichen gibt, kann der Dirigent seine Musiker samt Solisten und Choristen mit notwendiger, äußerster Präzision spielen und singen lassen. Das Bedeutungsvolle aus dem vorigen Satz bezieht sich vor allem auf die Art und Weise in der die Musiknoten organisiert sind, nämlich in Takten und zwar maßgerecht.

So ist es eben! Wie prägnant und wie wahr! Davon kann sich der gute Herr Fresco Baldi jr. gerne eine Scheibe abschneiden. Der wirkliche Dirigent hat nichts weiteres zu tun als den Takt zu schlagen. Drei-viertel oder neun-achtel, das tut vorläufig nicht zur Sache. Womit schlägt man am besten? Dazu der Autor:

Der Orchesterdirigent ist gut beraten wenn er einen kleinen, leichten Taktstock (Länge etwa einen halben Meter, in heller Farbe) benutzt. Den hält er vorzugsweise in der rechten Hand. Die Bewegungen sollen von dem Pulse ausgehen und nicht von dem Arm als ganzes. Die Gewohnheit älterer Konzertmeister mit dem Geigenbogen dirigieren zu wollen, sollte man schnellstens fallen lassen. Dieses Geschwappe mit den Pferdehaaren bewirkt ungewollte Unebenheiten im Orchesterzusammenspiel.

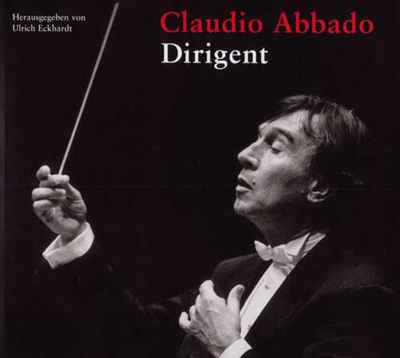

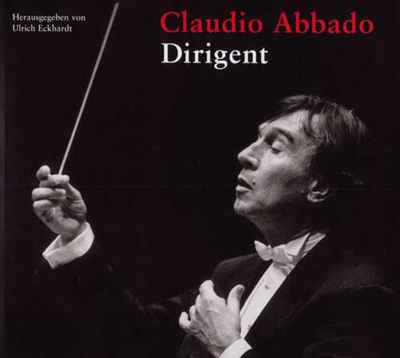

Auf diese Weise, Seite für Seite, wird uns trefflich die edle Dirigierkunst vorgeführt. Uns bleibt nichts besseres als zu üben, immer üben! Bis wir unsere Weihnachts-cd mit der unsterblichen Eroica fehlerfrei mit Maestro Abbado mitdirigieren können. Vor oder hinter dem Spiegel, wie es uns gefällt.

Nachlese: Natürlich konnte der gute Berlioz anno 1864 noch nicht wissen, daß, mehr als hundert Jahre später, es Dirigenten geben würde wie Pierre Boulez, Valery Gergiev und selbstverständlich Kurt Masur, die sich auch ohne Taktstock glänzend zu behaupten wissen. Auch an ihnen sollte sich Herr Baldi jr. ein Beispiel nehmen.

Worüber gestritten wurde, wissen wir auch. Der Herr Baldi jr. forderte das Orchester im 2. Satz der Griegschen Symphonietta zu mehr Tempo auf, (vivace stand geschrieben,) während sich das Orchester noch mehr Zeit gönnen wollte um von den selbst hervorgebrachten Klängen so lange wie möglich genießen zu können.

Da trifft es sich, daß ich neulich in den Besitz eines kleinen Büchleins kam mit dem vielversprechenden Titel Der Orchester-Dirigent – Eine Anleitung. Der Autor ist ein gewisser H. Berlioz, und das Druckwerkchen wurde schon 1864 ins Deutsche übersetzt, weil der Herr Berlioz es anfänglich auf Französisch geschrieben hatte. Einige treffende Passagen aus diesem Dünndruck möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Über die zu spielende Komposition schreibt der Autor zum Beispiel folgendes:

Was das auszuführende Werk betrifft, möchte ich recht gehen in der Annahme, daß der Dirigent einigermaßen Bescheid weiß über das Tempo des Stückes. Er sollte jetzt versuchen dieses rhythmische Gefühl dem Orchester zu vermitteln. Er hat zu entscheiden wie lange ein Takt dauert. Er entscheidet wann angefangen und wann aufgehört wird. Er hat vor allem dafür zu sorgen, daß sich álle Musiker auf einer Linie befinden und sich demselben Tempolimit unterwerfen. Das tut er indem er maßvolle und maßgebende Zeichen setzt mit seinem Dirigierstock.

Glänzend erörtert und erklärt! Nein, dieser Herr Berlioz trifft gleich am Anfang den richtigen Ton. Nur weiter so!

Nur indem er mit seinem Stock bedeutungsvolle Zeichen gibt, kann der Dirigent seine Musiker samt Solisten und Choristen mit notwendiger, äußerster Präzision spielen und singen lassen. Das Bedeutungsvolle aus dem vorigen Satz bezieht sich vor allem auf die Art und Weise in der die Musiknoten organisiert sind, nämlich in Takten und zwar maßgerecht.

So ist es eben! Wie prägnant und wie wahr! Davon kann sich der gute Herr Fresco Baldi jr. gerne eine Scheibe abschneiden. Der wirkliche Dirigent hat nichts weiteres zu tun als den Takt zu schlagen. Drei-viertel oder neun-achtel, das tut vorläufig nicht zur Sache. Womit schlägt man am besten? Dazu der Autor:

Der Orchesterdirigent ist gut beraten wenn er einen kleinen, leichten Taktstock (Länge etwa einen halben Meter, in heller Farbe) benutzt. Den hält er vorzugsweise in der rechten Hand. Die Bewegungen sollen von dem Pulse ausgehen und nicht von dem Arm als ganzes. Die Gewohnheit älterer Konzertmeister mit dem Geigenbogen dirigieren zu wollen, sollte man schnellstens fallen lassen. Dieses Geschwappe mit den Pferdehaaren bewirkt ungewollte Unebenheiten im Orchesterzusammenspiel.

Auf diese Weise, Seite für Seite, wird uns trefflich die edle Dirigierkunst vorgeführt. Uns bleibt nichts besseres als zu üben, immer üben! Bis wir unsere Weihnachts-cd mit der unsterblichen Eroica fehlerfrei mit Maestro Abbado mitdirigieren können. Vor oder hinter dem Spiegel, wie es uns gefällt.

Nachlese: Natürlich konnte der gute Berlioz anno 1864 noch nicht wissen, daß, mehr als hundert Jahre später, es Dirigenten geben würde wie Pierre Boulez, Valery Gergiev und selbstverständlich Kurt Masur, die sich auch ohne Taktstock glänzend zu behaupten wissen. Auch an ihnen sollte sich Herr Baldi jr. ein Beispiel nehmen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 15. März 2010

Bagatelle XLVII - Flügellahm

terra40, 11:46h

Ein Vogel, wie zum Beispiel der Storch, hat Flügel und Herr Lahm ist ein (guter) deutscher, rechtsverteidigender Fußballspieler. Nein, so geht’s nicht: ich bringe Sie auf einen völlig falschen Pfad. Deshalb fange ich von vorne an.

Ja, wir haben zu Hause einen Flügel. Ein Klavier also das nicht gerade und aufrechtstehend Musik verbreitet wenn man die Tasten berührt. Unser Flügel liegt geruhsam mit seinem Klangboden samt seinen Saitenbündel waagerecht auf drei standhaften Füßen, wie es einem richtigen Flügel passt. Wenn ich eine meiner Lieblingstasten berühre, schlägt ein mit Filz bezogenes Hämmerchen von oben eine, meistens aber zwei oder drei Saiten an. Wonach ein köstliches Es-Dur den Raum füllt.

Den Flügel, Bauort und -jahr: Wien 1880, habe ich vor Jahren für die Summe van 25 Gulden gekauft. Nicht zu glauben, aber dennoch wirklich wahr. Wie es dazu kam, erzähl’ ich Ihnen ein anderes Mal. Jetzt ist aber eines der Makel an der Reihe, womit unser Flügel von Anfang an zu kämpfen hatte. Ich meine das Fehlen eines der drei Drehfüße.

Der Hut der hat drei Ecken und – wie schon gesagt – drei Füße hat ein Flügel. Vorne, bei den Tastenreihen zwei, und einen ganz hinten, dort wo der Klangboden aufhört. Es sind schwere kupferne Rädchen, montiert an den strammen, hölzernen, schön gedrehten Flügelbeinen. Die Rädchen erlauben den Transport des Instruments durch den Raum und zwischen den Räumlichkeiten des Hauses, insofern sie auf derselben Ebene liegen. Tragen kann man den Flügel kaum, wenn mit vier Mannsleuten, und anerkennend dass man willens ist bis zum Lebensende mit Rückenschmerzen zu leben. Statt einen Drehfuß bekam eins der drei Flügelbeine vor mir einen Holzklotz zum stehen. Aber immer habe gesucht nach Wiedergutmachung: auf Flohmärkten, wo nicht überall. Nirgendwo ein drehender Flügelfuß zu finden.

Bis ich einmal in Wien, in einer Kongresspause, nach einer Fahrt im Praterrad, auf der dortigen Trödelmarkt einen Satz von vier Flügeldrehfüßen fand, den mir die Frau des ungarischen Händlers für einen Appel und ein Ei verkaufte. Eigentlich – es war ein Vierersatz – waren sie gemeint für ein aufrichtiges, stehendes Klavier, aber sie waren genau meine Größe. Eins von vieren hat jetzt unseren alten Flügel von dem Holzklotz befreit. Wenn wir wollten, könnten wir ihn wieder in die Ecke schieben. Aber das ist wohl das Letzte.

Ja, wir haben zu Hause einen Flügel. Ein Klavier also das nicht gerade und aufrechtstehend Musik verbreitet wenn man die Tasten berührt. Unser Flügel liegt geruhsam mit seinem Klangboden samt seinen Saitenbündel waagerecht auf drei standhaften Füßen, wie es einem richtigen Flügel passt. Wenn ich eine meiner Lieblingstasten berühre, schlägt ein mit Filz bezogenes Hämmerchen von oben eine, meistens aber zwei oder drei Saiten an. Wonach ein köstliches Es-Dur den Raum füllt.

Den Flügel, Bauort und -jahr: Wien 1880, habe ich vor Jahren für die Summe van 25 Gulden gekauft. Nicht zu glauben, aber dennoch wirklich wahr. Wie es dazu kam, erzähl’ ich Ihnen ein anderes Mal. Jetzt ist aber eines der Makel an der Reihe, womit unser Flügel von Anfang an zu kämpfen hatte. Ich meine das Fehlen eines der drei Drehfüße.

Der Hut der hat drei Ecken und – wie schon gesagt – drei Füße hat ein Flügel. Vorne, bei den Tastenreihen zwei, und einen ganz hinten, dort wo der Klangboden aufhört. Es sind schwere kupferne Rädchen, montiert an den strammen, hölzernen, schön gedrehten Flügelbeinen. Die Rädchen erlauben den Transport des Instruments durch den Raum und zwischen den Räumlichkeiten des Hauses, insofern sie auf derselben Ebene liegen. Tragen kann man den Flügel kaum, wenn mit vier Mannsleuten, und anerkennend dass man willens ist bis zum Lebensende mit Rückenschmerzen zu leben. Statt einen Drehfuß bekam eins der drei Flügelbeine vor mir einen Holzklotz zum stehen. Aber immer habe gesucht nach Wiedergutmachung: auf Flohmärkten, wo nicht überall. Nirgendwo ein drehender Flügelfuß zu finden.

Bis ich einmal in Wien, in einer Kongresspause, nach einer Fahrt im Praterrad, auf der dortigen Trödelmarkt einen Satz von vier Flügeldrehfüßen fand, den mir die Frau des ungarischen Händlers für einen Appel und ein Ei verkaufte. Eigentlich – es war ein Vierersatz – waren sie gemeint für ein aufrichtiges, stehendes Klavier, aber sie waren genau meine Größe. Eins von vieren hat jetzt unseren alten Flügel von dem Holzklotz befreit. Wenn wir wollten, könnten wir ihn wieder in die Ecke schieben. Aber das ist wohl das Letzte.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 8. März 2010

Bagatelle XLVI - Kartoffelleser

terra40, 13:06h

Nein, nicht die Kartoffelesser mit doppeltem s – die Sie kennen von Van Gogh - sind gemeint. Hier betrifft es die Kartoffelleser mit doppel-f und doppel-l. Und das Wort ‘Leser’ ist geschlechtsneutral: Kartoffeln werden sowohl von Männern als von Frauen gelesen. Meistens aber stechen die Männer die reifen Kartoffeln aus der Erde, legen sie vorsichtig in den Sand damit sie etwas antrocknen können, und nach einiger Zeit kommen Frauen um den Wintervorrat in in winterlicher Handarbeit selbstgefertigten Weidenkörben zu sammeln. Äpfel werden gepflückt, Kartoffeln werden gelesen, und damit ist die Welt wieder in Ordnung.

So wird es sich abgespielt haben, an diesem herrlichen Septembertag, etwa um 1925. Nach dem Frühstückspfannkuchen sagt der Bauer zu seinen zwei Töchtern, dass es ihm eine gute Idee erscheint den heutigen Tag mit Kartoffel-lese-aktivitäten zu füllen. Sie werden zu dritt gehen: der Knecht sticht die Kartoffel aus der Erde und die beiden Frauen lesen die Kartoffel und füllen damit ihre Körbe.

So ist es in der Tat. Die drei Personen auf dem Bild sind dabei ihre Kartoffelarbeit für einen Moment für eine wohlverdiente Kaffeepause zu unterbrechen. Sie nehmen sich einen time-out, wenn es so etwas damals gegeben hätte. Der Kaffee wird in ohrlosen weißen Tassen eingeschenkt. Die Frauen tragen ärmellose Arbeitskleider über ihre normale Kleidung. Der Mann streckt seine nackten Füße nach uns hervor, aber das sei ihm verziehen. Wer je mit bloßen Füßen durch den warmen Kartoffelsand gegangen ist, weiß dass es kein angenehmeres Gefühl gibt. Der Hund auf dem Knie seines Frauchens ist qua Rasse ein Bauernfox. Sein Name ist Bobby. Er traut dem Fotografen nicht.

Alles in allem ohne Zweifel ein idyllisches Bild. Fehlt nur der kaiserliche Dichter Van Swieten der einen ländlichen Text schreibt wobei der ebenfalls kaiserliche Hofkomponist Joseph Haydn eine weitere Jahreszeiten-Szene komponiert. Und wenn Sie gut zuhören, klingt in der Ferne das Angelus.

Wer sind diese Leute? Welche Ideale versuchen sie zu verwirklichen? Welche Vorstellungen vom künftigen Leben haben sie? Woran denken sie, wenn sie die Kartoffel lesen? (Das Kartoffellesen erfordert wenig mentale Energie: die Gedanken sind frei.)

Die Frau links ist meine Mutter. Sie ist hier um die 25 Jahre alt. Einige Jahre später wird sie den Fotografen, meinen Vater, heiraten. Sie weiß noch nicht dass ihr ein langes, manchmal schwieriges, aber auch glückliches Leben bevorsteht. Neben ihr schenkt ihre etwas ältere Schwester Hanna den Kaffee ein. Tante Hanna wird unverheiratet bleiben und als Haushälterin ihren Lebensunterhalt verdienen. Ihre Briefe mit der starken und dennoch zierlichen Handschrift werden bis auf den heutigen Tag mit Freuden gelesen. Der Mann rechts ist der Knecht auf dem Hof meines Großvaters. Die beide Schwestern wohnen noch bei ihren Eltern.

Sehr apart, besonders also, find ich die Haube die meine Mutter trägt. Es ist eine weiße Kappe die ihre Haut gegen die bräunende Septembersonne schützen soll. Meine Mutter lässt ihre Haube nicht nach dem Wind, sondern nach der Sonne hängen. Wenn man gut sieht, kann man ihre sanfte, schöne Gesichtszüge erkennen. Welch ein Kontrast mit den rauhschwarzen Kartoffellesehänden. Aber das ist nur die Außenseite.

So wird es sich abgespielt haben, an diesem herrlichen Septembertag, etwa um 1925. Nach dem Frühstückspfannkuchen sagt der Bauer zu seinen zwei Töchtern, dass es ihm eine gute Idee erscheint den heutigen Tag mit Kartoffel-lese-aktivitäten zu füllen. Sie werden zu dritt gehen: der Knecht sticht die Kartoffel aus der Erde und die beiden Frauen lesen die Kartoffel und füllen damit ihre Körbe.

So ist es in der Tat. Die drei Personen auf dem Bild sind dabei ihre Kartoffelarbeit für einen Moment für eine wohlverdiente Kaffeepause zu unterbrechen. Sie nehmen sich einen time-out, wenn es so etwas damals gegeben hätte. Der Kaffee wird in ohrlosen weißen Tassen eingeschenkt. Die Frauen tragen ärmellose Arbeitskleider über ihre normale Kleidung. Der Mann streckt seine nackten Füße nach uns hervor, aber das sei ihm verziehen. Wer je mit bloßen Füßen durch den warmen Kartoffelsand gegangen ist, weiß dass es kein angenehmeres Gefühl gibt. Der Hund auf dem Knie seines Frauchens ist qua Rasse ein Bauernfox. Sein Name ist Bobby. Er traut dem Fotografen nicht.

Alles in allem ohne Zweifel ein idyllisches Bild. Fehlt nur der kaiserliche Dichter Van Swieten der einen ländlichen Text schreibt wobei der ebenfalls kaiserliche Hofkomponist Joseph Haydn eine weitere Jahreszeiten-Szene komponiert. Und wenn Sie gut zuhören, klingt in der Ferne das Angelus.

Wer sind diese Leute? Welche Ideale versuchen sie zu verwirklichen? Welche Vorstellungen vom künftigen Leben haben sie? Woran denken sie, wenn sie die Kartoffel lesen? (Das Kartoffellesen erfordert wenig mentale Energie: die Gedanken sind frei.)

Die Frau links ist meine Mutter. Sie ist hier um die 25 Jahre alt. Einige Jahre später wird sie den Fotografen, meinen Vater, heiraten. Sie weiß noch nicht dass ihr ein langes, manchmal schwieriges, aber auch glückliches Leben bevorsteht. Neben ihr schenkt ihre etwas ältere Schwester Hanna den Kaffee ein. Tante Hanna wird unverheiratet bleiben und als Haushälterin ihren Lebensunterhalt verdienen. Ihre Briefe mit der starken und dennoch zierlichen Handschrift werden bis auf den heutigen Tag mit Freuden gelesen. Der Mann rechts ist der Knecht auf dem Hof meines Großvaters. Die beide Schwestern wohnen noch bei ihren Eltern.

Sehr apart, besonders also, find ich die Haube die meine Mutter trägt. Es ist eine weiße Kappe die ihre Haut gegen die bräunende Septembersonne schützen soll. Meine Mutter lässt ihre Haube nicht nach dem Wind, sondern nach der Sonne hängen. Wenn man gut sieht, kann man ihre sanfte, schöne Gesichtszüge erkennen. Welch ein Kontrast mit den rauhschwarzen Kartoffellesehänden. Aber das ist nur die Außenseite.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 2. März 2010

Bagatelle XLV - Rückwärts lebend

terra40, 21:27h

Gibt es ein Leben rückwärts? Und wenn es so etwas gibt, wie sollen wir es uns vorstellen? Adam Langenberg, Schulmeister im niederländischen Städtchen Rijssen, hat eine Antwort. Er spricht zum Thema während eines Gottesdienstes, wo er den Pfarrer, der sich wie üblich verspätet hat, vertritt. An diesem Sonntag im Jahre 1840 hört eine überfüllte Kirche seine bizarre Geschichte und versucht sie wenigstens einigermaßen zu verstehen.

Adam Langenberg belehrt uns über den Lauf der Zeit. Er benützt als eine Art Metapher die Sanduhr die vor ihm steht. Der obere Teil, sagt Langenberg, beherbergt die anstehende Zeit, die Zukunft; der untere Teil die Vergangenheit. Inmitten, dort wo die Sanduhr nur einzelne Sandkörner sukzessive passieren lässt, spielt sich das hier und heute, die Gegenwart, ab. Wenn die Zeit so weit fortgeschritten ist dass der untere Teil der Sanduhr voll und der obere leer ist, wird die Uhr umgekehrt. Es ist noch nicht so weit, sagt Adam, aber einmal wird man es erleben. Tempus fugit rückwärts, wir werden es am eigenen Leibe spüren und es wird uns als etwas völlig normales vorkommen. L’histoire se retourne. Die Vergangenheit kehrt zurück: alles Geschehene geschieht noch einmal, nun in umgekehrter Reihenfolge.

Wie sollen wir uns das praktisch vorstellen? fragen sich die Menschen dort unter der Kanzel. Adam Langenberg gibt eine Serie faszinierender Beispiele, welche die Menge in zunehmender Verwirrung versetzt.

- Meine Worte werden in ihren Ohren klingen wie eine Fremdsprache und dennoch ist es unsere Muttersprache. Sie entspringt in ihren Ohren und kommt in Form von Schallwellen zu mir zurück. Ich öffne meinen Mund um sie zu empfangen.

- Nachher, beim nach Hause gehen, werden Sie ihr Pferd wie üblich vor den Wagen spannen. Dieser wird aber aus eigener Kraft rückwärts nach Hause rollen, wobei das Pferd sich vergebens bemüht ihn aufzuhalten.

- Unterwegs wird sich das Wasser sammeln in Pfützen und Wagenspuren. Hieraus werden sich Tropfen erheben die sich mit viel Kraft und Krawall empor bewegen. Hoch im Himmel werden sie sich vereinen zu Wolken, welche sich weiter bewegen am Firmament wobei Sätze zu hören sind wie: “Es kommt ein Regen”.

- Zu Hause werden sie sich alle um den Tisch scharen und dort, immer kauend, Nahrung aus dem Mund holen und die mit Hilfe von Messer und Gabel auf den Teller legen. Sie werden damit fortfahren bis Sie schließlich Hunger bekommen.

- Die Bauern unter ihnen werden ihre Kühe oberhalb voller Milcheimer plazieren und durch das Ziehen und Drücken ihrer Finger wird sich die Milch aus dem Eimer empor bewegen und werden sich die Euter füllen.

- So wird das gesamte Leben ablaufen: Maurer werden die Fachwerkhäuser abreißen, die Einzelhändler werden sich ihre Wahre von Ihnen zurückkaufen, die Asche aus ihren Öfen wird in Form von Kohle von den Kumpels in den Bergwerken gelagert, Jäger fangen Kugel auf in ihren gerichteten Gewehren und schießen auf diese Weise angeschossene Hirsche wieder gesund, die Metzger bauen Koteletts und Beefsteaks zusammen zu kompletten Schweinen, wonach sie diesen mit einem Messerstich das Leben wiedergeben.

-Columbus wirft einen letzen Blick auf Amerika, bevor er die Seereise nach dem fernen, unbekannten Europa sucht, Pompeji und Herculanum werden sich von ihrer Aschelast befreien und weiter leben als wäre nichts geschehen. Die Menschen werden immer jünger und kehren schließlich alle in den Mutterschoß zurück. Was für jeden das definitive Ende bedeutet.

So sprach Adam Langenberg. Als er ausgesprochen war, verließ er die Kirche und einige Monate später auch seine Stadt. Wir können die ganze fantastisch fenomenale Geschichte lesen in Luchtspiegelingen, einem Buch des niederländischen Autors Belcampo (Pseudonym für H.P. Schönfeld Wichers 1902-1990.) Voraussetzung ist nur dass Sie vorwärtsgerichtetes Niederländisch lesen können.

... link (2 Kommentare) ... comment

Freitag, 26. Februar 2010

Bagatelle XLIV - Erinnerung

terra40, 11:16h

Vielleicht sind Sie so einer, vielleicht gar so eine, wie ich der/die gerne von sehr besonderen Anlässen und Begebenheiten eine bleibende Erinnerung hat. Ein Ferienbild das an unglaublichen Sonnenuntergängen erinnert, einen Auftrag des Autors in einem gerade gekauften Buch. Das Programm eines Klavierabends irgendwo im Urwald. Solche Sachen. Und es geschieht nicht selten, dass ich so eine teure Erinnerung nach zwanzig Jahren irgendwo in irgendwelchen Schrankecken zurückfinde und mich darüber enorm freuen kann.

Es dauert noch einige Zeit, vom heutigen Tag aus gerechnet ausgerechnet sieben Monate, dass die deutsche (aber auch die internationale) klassische Musikwelt sich an den Geburtstag eines ihrer größten Sängers erinnert. Fritz Wunderlich, geboren 1930 hätte am kommenden 26.9. seinen achtzigsten Geburtstag feiern können, wenn er nicht schon am 17.9.1966 gestorben wäre. Sie alle die mir bis hier in dieser Bagatelle begleiten, wissen wieso und warum. Er starb nach einem Unfall, mitten im Leben, auf dem Höhepunkt seines Könnens. Keine Frage, dass dieser Mozart-Operntenor und Schubert-Sänger par excellence es verdient dass man seiner gedenkt und sich an ihn erinnert.

Es dauert noch einige Zeit, vom heutigen Tag aus gerechnet ausgerechnet sieben Monate, dass die deutsche (aber auch die internationale) klassische Musikwelt sich an den Geburtstag eines ihrer größten Sängers erinnert. Fritz Wunderlich, geboren 1930 hätte am kommenden 26.9. seinen achtzigsten Geburtstag feiern können, wenn er nicht schon am 17.9.1966 gestorben wäre. Sie alle die mir bis hier in dieser Bagatelle begleiten, wissen wieso und warum. Er starb nach einem Unfall, mitten im Leben, auf dem Höhepunkt seines Könnens. Keine Frage, dass dieser Mozart-Operntenor und Schubert-Sänger par excellence es verdient dass man seiner gedenkt und sich an ihn erinnert.

Die Plattenfirmas (wie ich sie noch immer nenne) DGG, Decca und ECM haben jetzt in Klassik Akzente eine Aktion gestartet um die Zeit bis zum Jahrestag in September zu benützen, indem wir alle aufgefordert werden zu suchen nach scanbare (sic!) und druckbare Erinnerungen an Fritz Wunderlich. Ein Programm mit einem Autogramm des Sängers, signierte Fotos, noch besser: eine Photographie auf der der große Sänger zusammen mit Ihnen zu sehen ist, eine Plattenhülle (Plattencover sagt die DGG), derartige Erinnerungen. Wenn Sie, so wie ich, nicht über solche Schätze verfügen, was die DGG verhüte, können Sie auch einen Text einsenden, worin ihre Erfahrungen mit Fritz Wunderlichs Sangkunst geschildert werden. Zum Beispiel eine Beschreibung dieser unsagbaren Kälte welche Sie vor zwölf Jahren beim zuhören eines Winterreise-Liedes empfanden und die Sie bis heute nicht losgeworden sind.

Nichts gegen solch eine Aktion. Wenig gegen die Art und Weise mit der Plattenfirmas und verwandte Gesellschaften vom fiktiven 80. Jahrestag eines verstorbenen, großen deutschen Sängers profitieren. Aber, frag ich vorsichtig, weil ich weiß wie empfindsam einige auf mein Steckenpferd reagieren, warum wohl steht diese ganze Aktion unter dem Titel und Betreffzeile Remember Fritz Wunderlich?

Meines Wissens hat Fritz Wunderlich nichts Englisches und wenn dann sehr wenig auf Englisch gesungen. Er hat sehr wohl Haydns Schottische Lieder gesungen und zwar auf Deutsch und wunderbar wie es einem Wunderlich passt. Warum, frag ich mich, dieses unnötige Mitreiten auf einer sprachlichen Englischwelle?

Gibt es denn nichts wichtigeres um sich Sorgen zu machen? so werden einige unter Ihnen mich fragen. Und, werden diese fortfahren, was Sie anschneiden, ist doch höchstens eine Bagatelle? Dann werde ich antworten: gerade deswegen.

Es dauert noch einige Zeit, vom heutigen Tag aus gerechnet ausgerechnet sieben Monate, dass die deutsche (aber auch die internationale) klassische Musikwelt sich an den Geburtstag eines ihrer größten Sängers erinnert. Fritz Wunderlich, geboren 1930 hätte am kommenden 26.9. seinen achtzigsten Geburtstag feiern können, wenn er nicht schon am 17.9.1966 gestorben wäre. Sie alle die mir bis hier in dieser Bagatelle begleiten, wissen wieso und warum. Er starb nach einem Unfall, mitten im Leben, auf dem Höhepunkt seines Könnens. Keine Frage, dass dieser Mozart-Operntenor und Schubert-Sänger par excellence es verdient dass man seiner gedenkt und sich an ihn erinnert.

Es dauert noch einige Zeit, vom heutigen Tag aus gerechnet ausgerechnet sieben Monate, dass die deutsche (aber auch die internationale) klassische Musikwelt sich an den Geburtstag eines ihrer größten Sängers erinnert. Fritz Wunderlich, geboren 1930 hätte am kommenden 26.9. seinen achtzigsten Geburtstag feiern können, wenn er nicht schon am 17.9.1966 gestorben wäre. Sie alle die mir bis hier in dieser Bagatelle begleiten, wissen wieso und warum. Er starb nach einem Unfall, mitten im Leben, auf dem Höhepunkt seines Könnens. Keine Frage, dass dieser Mozart-Operntenor und Schubert-Sänger par excellence es verdient dass man seiner gedenkt und sich an ihn erinnert.Die Plattenfirmas (wie ich sie noch immer nenne) DGG, Decca und ECM haben jetzt in Klassik Akzente eine Aktion gestartet um die Zeit bis zum Jahrestag in September zu benützen, indem wir alle aufgefordert werden zu suchen nach scanbare (sic!) und druckbare Erinnerungen an Fritz Wunderlich. Ein Programm mit einem Autogramm des Sängers, signierte Fotos, noch besser: eine Photographie auf der der große Sänger zusammen mit Ihnen zu sehen ist, eine Plattenhülle (Plattencover sagt die DGG), derartige Erinnerungen. Wenn Sie, so wie ich, nicht über solche Schätze verfügen, was die DGG verhüte, können Sie auch einen Text einsenden, worin ihre Erfahrungen mit Fritz Wunderlichs Sangkunst geschildert werden. Zum Beispiel eine Beschreibung dieser unsagbaren Kälte welche Sie vor zwölf Jahren beim zuhören eines Winterreise-Liedes empfanden und die Sie bis heute nicht losgeworden sind.

Nichts gegen solch eine Aktion. Wenig gegen die Art und Weise mit der Plattenfirmas und verwandte Gesellschaften vom fiktiven 80. Jahrestag eines verstorbenen, großen deutschen Sängers profitieren. Aber, frag ich vorsichtig, weil ich weiß wie empfindsam einige auf mein Steckenpferd reagieren, warum wohl steht diese ganze Aktion unter dem Titel und Betreffzeile Remember Fritz Wunderlich?

Meines Wissens hat Fritz Wunderlich nichts Englisches und wenn dann sehr wenig auf Englisch gesungen. Er hat sehr wohl Haydns Schottische Lieder gesungen und zwar auf Deutsch und wunderbar wie es einem Wunderlich passt. Warum, frag ich mich, dieses unnötige Mitreiten auf einer sprachlichen Englischwelle?

Gibt es denn nichts wichtigeres um sich Sorgen zu machen? so werden einige unter Ihnen mich fragen. Und, werden diese fortfahren, was Sie anschneiden, ist doch höchstens eine Bagatelle? Dann werde ich antworten: gerade deswegen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 20. Februar 2010

Bagatelle XLIII - Nacht und Träume

terra40, 19:06h

Nicht mit Lesen, Schreiben oder Rechnen. Nein, mit Religionsunterricht fing jeder neue Tag auf meiner Grundschule an. Erschrecken Sie nicht: keine Drohungen, keine Mahnungen, keine Aufforderungen, zu einem keuschen, friedvollen Leben etwa. Der Lehrer kam aufs Podest, betete so gut er konnte ein nichtsaussagendes Standardgebet, setzte sich auf die vorderste Bank und erzählte Geschichten aus der Heiligen Schrift. So nannte er das Buch auf seinem Schreibtisch. Das Schuljahr fing am 1. April an und endete also ein Schuljahr später, so gegen Ostern. Am Anfang war das Wort: der Lehrer erzählte uns von Adam und Eva im Paradies und am nächsten Tag kamen Kain und Abel auf die Bühne. Chronologisch wurden in einem Schuljahr die schönsten Geschichten erzählt. Wir reisten von Abraham über David zu Jesus von Nazareth und schließlich zogen wir mit dem Apostel Paulus nach Rom. Wenn man in ein höheres Schuljahr versetzt wurde, fing der allwissende neue Lehrer wieder von vorne an, so dass wir im letzten Jahr alle Geschichten fast auswendig konnten. Es machte mir nichts aus: ich genoss sie und freue mich darüber bis zum heutigen Tag.

Biblische Traumgeschichten mochte ich sehr gerne. Wie die von Jacob (Enkel von Abraham, Sohn von Isaak und Bruder Esaus) der im Traume zahlreiche Engel die Leiter zum Himmel auf und abgehen sah. Und von Josef (Jacobs Sohn) der verkleidet als Korngarbe im Träume sah wie seine Brüder, auch in Form von Weizengarben, sich vor ihm verbeugten. Manchmal bemühte der Lehrer sich auch um die Traumdeutung. Ein Traum stehe niemals alleine dar: ihm folge immer die Bedeutung, das Motiv, sagte der Lehrer. Dass die brüderlichen Garben sich dem Josef verbeugten, deute auf anstehende Vorfälle im benachbarten Ägypten. Wir glaubten ihm denn es stand alles geschrieben.

Immer schon gewesen und niemals aufgehört: so lange ich lebe bin ich ein Träumer. Nicht nur im Dunkel der Nacht, sondern auch mitten am Tag wenn die Sonne auf das Landvolk brennt wenn es den Weizen erntet und nachher die Garben in Reihen gegliedert auf dem Felde plaziert. Der Gedanke an Josef und dessen Brüder liegt dabei auf der Hand. Wegen des fortwährenden Träumens entgeht mir vieles. Oft muss ich hören: du hast wieder nicht zugehört! Wo sind deine Gedanken?

In letzter Zeit vermischen sich Traum und Wirklichkeit. In meinen, meist angenehmen, Träumen dringt die grausame Realität ein. Ich nenne Ihnen ein zutreffendes Beispiel das unlängst wirklich stattgefunden hat.

Da lieg ich in meinem ehelichen Bett, völlig entspannt und schlafe den des Gerechten. Wenn Sie zufällig ein Rosenexperte sind: so schlafe ich. Im Tiefschlaf eingekehrt fang ich an zu träumen. In meinem Traum höre ich deutlich wie die Hausklingel geht. Und exakt an dem Moment geht bei uns wirklich - in Realität, de facto - die Hausklingel!! Völlig wach schaue ich auf meine kleine Uhr und sehe dass es genau 3.18 ist. Ich warte einen Moment, denn es kann ja sein dass der Klingler an der Tür nochmals schellt. Aber die Stille der Nacht kehrt zurück. Kein Mensch an der Tür. Auch nicht gewesen. Kein Fremder-mit-Autopech der bei uns in den Innenlanden um Hilfe bittet, was schon vorgekommen ist.

Das ist nicht gerade lustig, weil nachdenklich stimmend. Es tun sich zu gleicher Zeit zwei unterschiedliche Begebenheiten auf: eine im Traum, eine im realen Alltag. Nonfiktion und Fiktion streiten sich um Vorfahrt. Dichtung und Wahrheit. Wer hat recht? Was ist wahr? Der Lehrer in der Schule hat uns diesbezüglich nichts gelehrt. Und auch die Heilige Schrift gibt keine weiteren Auskünfte.

Biblische Traumgeschichten mochte ich sehr gerne. Wie die von Jacob (Enkel von Abraham, Sohn von Isaak und Bruder Esaus) der im Traume zahlreiche Engel die Leiter zum Himmel auf und abgehen sah. Und von Josef (Jacobs Sohn) der verkleidet als Korngarbe im Träume sah wie seine Brüder, auch in Form von Weizengarben, sich vor ihm verbeugten. Manchmal bemühte der Lehrer sich auch um die Traumdeutung. Ein Traum stehe niemals alleine dar: ihm folge immer die Bedeutung, das Motiv, sagte der Lehrer. Dass die brüderlichen Garben sich dem Josef verbeugten, deute auf anstehende Vorfälle im benachbarten Ägypten. Wir glaubten ihm denn es stand alles geschrieben.

Immer schon gewesen und niemals aufgehört: so lange ich lebe bin ich ein Träumer. Nicht nur im Dunkel der Nacht, sondern auch mitten am Tag wenn die Sonne auf das Landvolk brennt wenn es den Weizen erntet und nachher die Garben in Reihen gegliedert auf dem Felde plaziert. Der Gedanke an Josef und dessen Brüder liegt dabei auf der Hand. Wegen des fortwährenden Träumens entgeht mir vieles. Oft muss ich hören: du hast wieder nicht zugehört! Wo sind deine Gedanken?

In letzter Zeit vermischen sich Traum und Wirklichkeit. In meinen, meist angenehmen, Träumen dringt die grausame Realität ein. Ich nenne Ihnen ein zutreffendes Beispiel das unlängst wirklich stattgefunden hat.

Da lieg ich in meinem ehelichen Bett, völlig entspannt und schlafe den des Gerechten. Wenn Sie zufällig ein Rosenexperte sind: so schlafe ich. Im Tiefschlaf eingekehrt fang ich an zu träumen. In meinem Traum höre ich deutlich wie die Hausklingel geht. Und exakt an dem Moment geht bei uns wirklich - in Realität, de facto - die Hausklingel!! Völlig wach schaue ich auf meine kleine Uhr und sehe dass es genau 3.18 ist. Ich warte einen Moment, denn es kann ja sein dass der Klingler an der Tür nochmals schellt. Aber die Stille der Nacht kehrt zurück. Kein Mensch an der Tür. Auch nicht gewesen. Kein Fremder-mit-Autopech der bei uns in den Innenlanden um Hilfe bittet, was schon vorgekommen ist.

Das ist nicht gerade lustig, weil nachdenklich stimmend. Es tun sich zu gleicher Zeit zwei unterschiedliche Begebenheiten auf: eine im Traum, eine im realen Alltag. Nonfiktion und Fiktion streiten sich um Vorfahrt. Dichtung und Wahrheit. Wer hat recht? Was ist wahr? Der Lehrer in der Schule hat uns diesbezüglich nichts gelehrt. Und auch die Heilige Schrift gibt keine weiteren Auskünfte.

... link (1 Kommentar) ... comment

Mittwoch, 17. Februar 2010

bagatelle XLII - chaotische zustände

terra40, 13:27h

was sie mir sagen mag wohl stimmen, angehen und wahr sein, aber es hilft mir keinen schritt und tritt weiter und bevor ich ach und weh rufe und noch mehr furcht und elend verbreite sollte ich ihnen darlegen, vielleicht ist es wünschenswert, zuvorkommend und höflich, dass ich in ein paar worte ihnen erkläre was der grund für dieses stück unverständliches geschreibe ist was sie ja gar nicht von mir gewohnt sind weil sie mich alle kennen als ein behutsamer, vorsichtig formulierender autor wenn es auch nur um bagatellgeschichten geht, aber das macht gerade die sache so kolossal unangenehm und unverträglich auch weil es nur einen hardwarefehler betrifft in oder an meinem tastaturenbrett, womit ich seit einigen tagen mit keiner möglichkeit großgeschrieben buchstaben oder kapitalen schreiben kann – sie wissen wie sehr wir die brauchen um anständige sätze zu bauen weil es so viele substantive und substantiv gebrauchten adjektive und sonstige beiwörter gibt - und das noch großere übel ist das fehlen des punktes, womit ich das lesezeichen meine, was die ursache dafür ist dass ich keine verständlichen sätze schreiben kann die mit einem großen buchstaben anfangen und pünktlich enden, was wiederum zu diesen einsatzsätzen führt welche für nicht direkt betroffenen schier unlesbar darstehen und desto peinlicher ist die ganze geschichte weil vor einigen tagen alles noch optimal funktionierte was ich mit einem beispiel illustrieren kann indem ich versuchen werde das wort ‘hut’ in großgeschrieben buchstaben gefolgt vom lesezeichen ‘punkt’ zu schreiben und noch vor drei tagen sah man, vettgedruckt sogar, sehen sie selber, hier HUT. fehlerfrei und unbekümmert und das ist jetzt völlig aus und vorbei und wenn sie wüssten wie das einem in seiner bewegungsfreiheit einschränkt, man will es nicht wissen, und daher kommt es dass ich jetzt unvorbereitet schließe und mich selber und sie auch in fragender trauer hinterlasse weil

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 12. Februar 2010

Bagatelle XLI - Tatort

terra40, 22:54h

- Höchste Zeit den Ort des Geschehens kennenzulernen, mein lieber Doktor Watson, sprach der große Detektiv, während er die letzten Reste scrumbled eggs mit einer Serviette von seiner elegant geschneiderten Kinnlinie entfernte.

- Gewiss, Holmes, antwortete der Angesprochene, gehen wir zu Fuß oder gönnen wir uns diesmal eine Pferdetaxe?

- Selbstverständlich nehmen wir die Karosse. Die Kosten werde ich wie üblich bei der anstehenden Steuerklärung verrechnen. Das Aufbewahren der Belege überlasse ich Ihnen. Und bitte Lieber W., sorgen Sie inzwischen wie üblich auch dafür, dass meine Reisetasche ein Instrumentarium enthält das gestandene Mörder, Einbrecher, Hausfriedensbrüchige und Ehebrecher davon abhält sich ins öffentliche Leben zu begeben.

Watson begab sich darauf ins Nebenzimmer mit der großen Apothekerschranke welche die gänzliche Nordseite des Zimmers beschlagnahmte, nahm eine Inventarliste, und legte die Utensilien mit größter Vorsicht in die kalbslederne Tasche seines Freundes. Dieser stopfte inzwischen seine erste Pfeife, Marke Eigenanbau 1880, zündete sie an und ließ sich den Rauch und die damit verbundenen Nicotinaromas genüglich über die Zunge gehen. Dabei hörte er mit Interesse auf Watsons Aufzählung:

1 Lupe (extra strong)

7 Pinzetten (in Größe aufsteigend von SSS nach XXL)

2 Paar seidene Handschuhe (zum Anfassen besonderer Tatbestände)

1 silberner Zollstab – Länge 1.50 M – mit Füßen getreten

1 Umrechnungstabelle: “Von Meter zu Fuß – und umgekehrt“

1 Büchlein (Autor: der Hon. S. Holmes Esq.) “Für alle Fälle”

1 Uhr (stopwatch) neben Greenwich Time auch Düsseldorfer Zeit

1 Gradbogen (nach Sachlage wechselweise 180 oder 360 Grad)

1 Handbuch der Fysiologie (Erste, unveränderte Auflage)

2 violettfarbige Tafel Schokolade (Marke Melka)

Am Tatort angekommen tat unser Herr Sherlock alles was man in diesen Umständen von solch einem weltberühmten Detektiv erwarten kann. Er genoss die Aussicht, schenkte sich selber (und seinem Freund Watson) in der Nachbarskneipe einen guten Whiskey ein, befragte die bildhübsche Nachbarinstochter (ob sie denn gar nichts besonderes gesehen hätte) und verwendete viel Zeit auf eine gründliche Spurenuntersuchung: seine Spezialität. Er schaute, nahm Maß, sah sich noch mal um, prüfte die Windrichtung, nahm wiederum Maß und nickte.

Danach diktierte er dem Dr. Watson seinen Befund:

- der in der frisch gefallenen Schnee gefundene Fußabdruck kann zweifelsfrei identifiziert worden als gehörend zu dem höchstwahrscheinlichen Verdächtigen. Vielleicht stammt er sogar vom Täter oder dessen Alter Ego

- die Länge des Fußabdrucks ist 34 Zentimeter oder 13,4 Inch und ein kleines bisschen

- die Gehrichtung ist von links nach rechts; es ist des Täters rechter Fuß

- es sind keine Spuren von weder Blut noch sonstiges DNA-Mundschleim aufgefunden worden

- die Oberfläche der Fußspur ist völlig glatt; die Sohle zeigt kein einziges Profil

- der vermutliche Täter wiegt laut genauer Schätzung 78 Kilo, ging hier seinen Weg exakt um Viertel nach neun, Freitag den 12. Februari Anno 2010, gerade rechtzeitig bevor der Schnee wegen des eingetretenen Tauwetters drohte zu verschwinden.

Nach dieser feinen Analyse, die wie gebräuchlich von Prozessen der Induktion, Reduktion, Deduktion und Reflektion gefolgt wurden, setzte sich der berühmte Detektiv in Stellung, wandte sich zu seinem treuen Freund Watson (und indirekt zu uns die wir ihm zuhören) und sprach die historisch gewordenen Worte:

„Hier lief ein gewisser Herr Terra, auch manchmal Terra40 genannt. Er war mit Morgennahrung unterwegs zu seinen fünf Hühnern. (Ich fand eine verloren gegangenes Weizenkörnchen.) Er ging wie immer auf Holzschuhen, die wegen des frequenten Gebrauchs an der Unterseite glatt abgeschliffen sind. Die Länge des Fußabdruckes ist 34 Zentimeter, das ist Holzschuhmaß 28½, was dem genannten Herrn genau passt. Zusammenfassend und ergo: Terra ist der Täter.

Unglaublich, sprach Dr. Watson voller Bewunderung. Wieder ein Fall für die Ewigkeit.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 8. Februar 2010

Bagatelle XL - Brilleputseklud

terra40, 17:29h

Nehmen wir an – for the sake of the story – dass sich neulich eine etwas düstere Person an meine Hintertür meldete und um Eintritt bat. Und lasst uns ebenfalls der Hypothese trauen, dass es sich bei dieser Person um die berühmtberüchtigte Journalistin Karin Lassmichbitte von der Zeitung ‘Der morgige Tag’ handelte. Sie wolle etwas wissen über mein Sehvermögen, sagte sie. Weil ich nicht immer die Rolle des großen Verweigerers spielen will, stimmte ich zu. Und so können Sie im folgenden etwas lesen über entscheidende Augenblicke aus meiner Brillengeschichte.

Seit Jahr und Tag tragen Sie eine Brille? Wieso eigentlich?

(Wenn ich so etwas höre, habe ich die unwiderstehliche Neigung zu sagen dass dies wieder eine dieser fantastischen, grenzüberschreitenden Anfangsfragen ist. Nachher frägt sie mich vielleicht auch noch wie es denn fühle, eine Brille zu tragen.)

Aber zuerst die nackten Tatsachen. Als ich zehn Jahre alt wurde, bekam ich meine erste Brille. So eine, mit runden, in Metall gefassten Gläser. Hinter den Ohren flexible, eiserne Haken welche auf die Dauer schlimm weh taten.

Ein vermindertes Sehvermögen gehört übrigens bei uns zur Familie. Mein Vater war so kurzsichtig, dass er eine Brille tragen musste mit erstaunlich dicken Gläser, die beim geringsten Husten fast aus dem Rahmen fielen. Auch meine Schwester hatte ein solches Sehgerät auf ihrer hübschen Nase, das sie aber verabscheute als schadete es ihrer Schönheit (was nicht der Fall war).

Auch mich ekelte die Brille an. Sie hinderte ja sehr beim Fußball und bei allerhand sonstigem Unfug. Ich musste sie vor allem in der Schule tragen, weil ich sonst die Aufgaben welche mir der Schulmeister auf der Tafel anbot, nicht lesen konnte und deshalb falsch löste. Und das traf mich, einen der sonst eine Eins Plus bekam für’s Buchlesen und Geschichtenschreiben. Die Folge war schon, dass meine Brille mehr in ihrem Häuschen verblieb als auf meiner Nase. Das war aber nicht klug, sagte ein befreundeter Bauer der im Frühling bei uns den Garten besorgte, zu mir. Er habe einen Bekannten gehabt der auch die Brille nicht tragen wollte und der jetzt das Gebot des Hausarztes auszuführen hatte vierzehn Tage mit seinen Augen auf dem Stuhl sitzen zu müssen. Ich erschrak sehr und seitdem hat die Brille meine Nasenbrücke nicht mehr verlassen.

Wenn Sie schon solch einen Widerwillen gegen die Brille hatten, warum, könnte man fragen, trugen Sie keine Linsen?

Natürlich werde ich der geschätzten Journalistin Lassmichbitte mein Alter nicht verraten, sonst könnte sie wissen dass es damals, als die Geschichte spielte, noch gar keine Linsen gab. Aber, sagte ich ihr, hätte es die gegeben, dann hätte ich keine Linsenfeuchtigkeitsfüllungen gebraucht. Weil ich nämlich von Hause aus ein Heulpeter erster Güte bin. Damals und noch heute. Beim Geringsten – eine Katze die bei Rot die Ampelwarnung ignorierend die Straße überquert – tropfen die Tränen. Nein, wenn schon Linsen, denn in der Suppe. Übrigens, ich werde ihnen meine Brillensammlung zeigen. Urteilen Sie selbst.

Kann es sein dass ich bei einer Ihrer Brillen ein eingebautes gläsernes Lesestückchen sehe?

Sie sehen also mehr als ich vermute. Aber, bitte, sie haben recht. In der Tat habe ich einmal den Fehler gemacht mir eine solche Brille zu besorgen, mit der man, laut Gebrauchsanweisung, sowohl fern als auch kurz sehen konnte. Und zwar mittels eines eingeschliffenen Lesepartikelchen. Einsicht wurde nicht garantiert. Eine Brille für das weitliche Panorama also und zugleich eine Lesehilfe. Ich benutzte diese Brille nicht nur um meine geliebte Gattin tief in die Augen zu sehen, sondern auch um meine eigenen Bagatellschriften lesen zu können. Bifokal, geschweige denn multifokal, waren damals unbekannte Größen. Und schwer waren diese doppelzielgerichteten Brillen! Nein, ungeeignet für mich und alle anderen die sonst in ihrem Leben schon so vieles zu tragen hatten.

Was, bitte, ist der letzte Stand der Dinge Ihrer Sehenskraft betreffend? Gibt es günstige Voraussichten? Und was, ich komme zum Schluss, könnten Sie uns diesbezüglich auf unseren Lebensweg mitgeben?

Anders als Sie vielleicht denken mögen, geht es bei mir mit den Jahren mit dem Sehvermögen aufwärts. Vieles, zum Beispiel Sätze, Wörter und Bilder auf dem Komputerbildschirm kann ich ohne Brille ausgezeichnet sehen, lesen und bewundern. Für Sachen die eine Weit- und Fernsicht erfordern, bediene ich mich einer Leichtgewichtbrille die ich zierlich auf und ab setze. Eine Lesebrille ist nicht nötig. Ich lese alles was Hand und Fuß hat, und das alles ohne Brille. Und wenn Sie mit aller Gewalt auf eine Sehberatung beharren, so kann ich nur sagen: wenn Sie versuchen zu sehen: öffne die Augen. Weit offen, unbeschwert und unvoreingenommen. Nicht sehen, sondern wahrnehmen. Trauen Sie Ihren Augen. Aber glauben Sie nicht alles was Sie sehen. Und freuen Sie sich jeden Tag über alles Schöne was es zu sehen gibt.

Seit Jahr und Tag tragen Sie eine Brille? Wieso eigentlich?

(Wenn ich so etwas höre, habe ich die unwiderstehliche Neigung zu sagen dass dies wieder eine dieser fantastischen, grenzüberschreitenden Anfangsfragen ist. Nachher frägt sie mich vielleicht auch noch wie es denn fühle, eine Brille zu tragen.)

Aber zuerst die nackten Tatsachen. Als ich zehn Jahre alt wurde, bekam ich meine erste Brille. So eine, mit runden, in Metall gefassten Gläser. Hinter den Ohren flexible, eiserne Haken welche auf die Dauer schlimm weh taten.

Ein vermindertes Sehvermögen gehört übrigens bei uns zur Familie. Mein Vater war so kurzsichtig, dass er eine Brille tragen musste mit erstaunlich dicken Gläser, die beim geringsten Husten fast aus dem Rahmen fielen. Auch meine Schwester hatte ein solches Sehgerät auf ihrer hübschen Nase, das sie aber verabscheute als schadete es ihrer Schönheit (was nicht der Fall war).

Auch mich ekelte die Brille an. Sie hinderte ja sehr beim Fußball und bei allerhand sonstigem Unfug. Ich musste sie vor allem in der Schule tragen, weil ich sonst die Aufgaben welche mir der Schulmeister auf der Tafel anbot, nicht lesen konnte und deshalb falsch löste. Und das traf mich, einen der sonst eine Eins Plus bekam für’s Buchlesen und Geschichtenschreiben. Die Folge war schon, dass meine Brille mehr in ihrem Häuschen verblieb als auf meiner Nase. Das war aber nicht klug, sagte ein befreundeter Bauer der im Frühling bei uns den Garten besorgte, zu mir. Er habe einen Bekannten gehabt der auch die Brille nicht tragen wollte und der jetzt das Gebot des Hausarztes auszuführen hatte vierzehn Tage mit seinen Augen auf dem Stuhl sitzen zu müssen. Ich erschrak sehr und seitdem hat die Brille meine Nasenbrücke nicht mehr verlassen.

Wenn Sie schon solch einen Widerwillen gegen die Brille hatten, warum, könnte man fragen, trugen Sie keine Linsen?

Natürlich werde ich der geschätzten Journalistin Lassmichbitte mein Alter nicht verraten, sonst könnte sie wissen dass es damals, als die Geschichte spielte, noch gar keine Linsen gab. Aber, sagte ich ihr, hätte es die gegeben, dann hätte ich keine Linsenfeuchtigkeitsfüllungen gebraucht. Weil ich nämlich von Hause aus ein Heulpeter erster Güte bin. Damals und noch heute. Beim Geringsten – eine Katze die bei Rot die Ampelwarnung ignorierend die Straße überquert – tropfen die Tränen. Nein, wenn schon Linsen, denn in der Suppe. Übrigens, ich werde ihnen meine Brillensammlung zeigen. Urteilen Sie selbst.

Kann es sein dass ich bei einer Ihrer Brillen ein eingebautes gläsernes Lesestückchen sehe?

Sie sehen also mehr als ich vermute. Aber, bitte, sie haben recht. In der Tat habe ich einmal den Fehler gemacht mir eine solche Brille zu besorgen, mit der man, laut Gebrauchsanweisung, sowohl fern als auch kurz sehen konnte. Und zwar mittels eines eingeschliffenen Lesepartikelchen. Einsicht wurde nicht garantiert. Eine Brille für das weitliche Panorama also und zugleich eine Lesehilfe. Ich benutzte diese Brille nicht nur um meine geliebte Gattin tief in die Augen zu sehen, sondern auch um meine eigenen Bagatellschriften lesen zu können. Bifokal, geschweige denn multifokal, waren damals unbekannte Größen. Und schwer waren diese doppelzielgerichteten Brillen! Nein, ungeeignet für mich und alle anderen die sonst in ihrem Leben schon so vieles zu tragen hatten.

Was, bitte, ist der letzte Stand der Dinge Ihrer Sehenskraft betreffend? Gibt es günstige Voraussichten? Und was, ich komme zum Schluss, könnten Sie uns diesbezüglich auf unseren Lebensweg mitgeben?

Anders als Sie vielleicht denken mögen, geht es bei mir mit den Jahren mit dem Sehvermögen aufwärts. Vieles, zum Beispiel Sätze, Wörter und Bilder auf dem Komputerbildschirm kann ich ohne Brille ausgezeichnet sehen, lesen und bewundern. Für Sachen die eine Weit- und Fernsicht erfordern, bediene ich mich einer Leichtgewichtbrille die ich zierlich auf und ab setze. Eine Lesebrille ist nicht nötig. Ich lese alles was Hand und Fuß hat, und das alles ohne Brille. Und wenn Sie mit aller Gewalt auf eine Sehberatung beharren, so kann ich nur sagen: wenn Sie versuchen zu sehen: öffne die Augen. Weit offen, unbeschwert und unvoreingenommen. Nicht sehen, sondern wahrnehmen. Trauen Sie Ihren Augen. Aber glauben Sie nicht alles was Sie sehen. Und freuen Sie sich jeden Tag über alles Schöne was es zu sehen gibt.

... link (2 Kommentare) ... comment

... older stories